J'ai récemment profité d'un petit séjour dans des contrées plus vertes que le centre-ville corrosif qui m’héberge habituellement pour tâter des plantes sauvages comestibles. J'en ai fait deux vidéos de qualité et d’intérêt discutables. Dans la première ci-dessous, je ramasse des baies sauvages et j’utilise des baies de sureau pour faire n'importe quoi en expérimentant avec la fermentation naturelle. Dans la seconde, je ramasse des orties et j'en fais une soupe.

dimanche 30 août 2020

jeudi 27 août 2020

Comment l'Empire romain s'est effondré : Le climat, les maladies et la chute de Rome - Kyle Harper

Dans The Fate of Rome (2017) (en français Comment l'Empire romain s'est effondré : Le climat, les maladies et la chute de Rome), Kyle Harper fait pour l’empire Roman ce que Jared Diamond fait pour les civilisations antérieures dans De l’inégalité parmi les sociétés. En somme, il examine la chute de Rome d’un point de vue environnemental, climatique et épidémiologique. Un tableau captivant. Avant tout, il pose la toile de fond : malgré son échelle inédite et ses accomplissements, l’empire reste essentiellement rural (à 80%). La survie dépend du bon vouloir de la pluie et l’espérance de vie moyenne est très basse (peut-être 25 ou 27 ans), la faute notamment à la prégnance de toutes sortes de maladies infectieuses liées à la promiscuité et à l’absence de théorie des germes. La plupart des gens étaient petits, la faute à une nutrition imparfaite et surtout à l’assaut des maladies pendant l’enfance. Si les toilettes publiques de Rome sont célèbres, c’est oublier les toilettes privées, qui n’étaient pas reliées à un système centralisé. À Rome, la mortalité doublait à la fin de l’été et l’automne : la faute aux maladies intestinales transmises par l’eau et la nourriture, à la typhoïde et surtout à la malaria, véhiculée par les moustiques.

La grande force de Rome, c’était sa capacité à absorber les autres peuples et croyances, notamment en se liant aux aristocraties locales. Rome a été la première ville à atteindre le million d’habitants, vers le premier siècle, exploit qui ne sera pas répété avant Londres au 19ᵉ. Au milieu du deuxième siècle, l’empire héberge 75 millions d’habitants, soit un quart de la population mondiale. L’auteur précise que la plupart des visions de Rome supposaient tacitement un environnement stable : or, on le verra, ce fut loin d’être le cas.

L’Holocène, qui commence il y a 12000 ans, a été une époque de réchauffement modéré qui a permis le développement des humains, mais il n’a pour autant été une ligne droite : le changement peut venir des cycles du soleil, d’autres cycles terrestres, d’éruptions volcaniques ou bien sûr être anthropique (la déforestation par exemple réduit les pluies et augmente la température). La montée de Rome est due en bonne partie à une parenthèse climatique favorable : le Roman Climate Optimum (-200 ; 150). Suivent un âge de transition et le petit âge glaciaire de l’antiquité tardive (450 ; 700). Par exemple, pendant l’optimum, il pleuvait beaucoup plus qu’aujourd’hui à Alexandrie et les oliviers poussaient bien plus dans les hauteurs.

Premier choc : Variole, la peste d’Antonin (165+)

Les pandémies ont plus de chances de provenir des régions de l’équateur, car la chaleur et la richesse biologique favorisent l’évolution des germes. Les pandémies exigent aussi de vastes populations humaines et il semble qu’elles ne datent que de quelques millénaires. 10 % des 75 millions d’habitants de l’empire y seraient restés : la pire épidémie de l’Histoire jusque-là. Le succès de la variole doit beaucoup aux réseaux maintenus par les Romains .

Deuxième choc : fin de l’optimum et peste de Cyprien (250+)

Par suite du changement climatique naturel, le Nil perd en fertilité. La peste de Cyprien, venue d’Éthiopie, n’est pas clairement identifiée, mais l’influenza serait en cause (le genre de chose qui a tué 50 millions après la Grande Guerre). Autre suspect : fièvre hémorragique. Des villes entières sont ravagées. Les effectifs de l’armée sont touchés, les frontières vacillent, l’économie chancelle. La jeune secte des chrétiens tourne la situation à son avantage : leur croyance en un paradis les pousse à s’occuper des victimes et leur fait gagner en popularité. Plus tard, la capitale de l’empire déménage à Constantinople. En 410, Rome est pillée.

Liens entre évènements climatiques et épidémies :

- Un climat changeant cause des migrations de vecteurs (rats, moustiques…)

- Les humains eux-mêmes migrent et s’entassent

- Les normes sanitaires sont dégradées

- La malnutrition causée par les mauvaises récoltes affaiblit l'organisme

Troisième choc : peste bubonique (541+) et climat déclinant

Les réseaux économiques sont à présent extrêmement vastes et développés. La population de Constantinople éclate, tout comme à Antioche, Carthage, Alexandrie… Le christianisme est un facteur qui affaiblit l’armée : les jeunes hommes peuvent à présent choisir une vie religieuse au lieu d’une vie militaire. Loin de là, le changement climatique (sécheresse) pousse les « barbares », notamment les Huns, hors de la grande steppe eurasienne : l’onde choc de ce déplacement de population vient s’abattre sur Rome. En 541 la peste apparaît en Égypte. La moitié de la population de l’empire y passe. À Constantinople, 250000 ou 300000 morts sur 500000 habitants. Toute la société s’effondre. Les rats transportent les puces qui transmettent la bactérie. Les puces humaines ont peut-être pris le relais. Pire encore, les survivants n’étaient sans doute pas immunisés. Et la peste s’incruste pendant pas moins de deux siècles. La marmotte des Alpes aurait pu servir d’hôte de réserve. Les volcans s’y mettent aussi : plusieurs années d’hiver volcanique sévissent vers 536 et 540. Ces décennies sont les plus froides des 2000 dernières années.

Toutes ces horreurs imprègnent l’époque d’un profond sentiment eschatologique. Après l’effondrement des fortunes privées, l’église se retrouve grande propriétaire terrienne et remplit une partie de l’espace politique désormais vide. L’empire Romain d’occident disparaît, celui d’orient s’attarde encore, mais il devient de plus en plus difficile de payer l’armée, et sans armée, pas d’empire. Chute là aussi. Le sentiment eschatologique donne de la puissance au christianisme et contribue à la naissance de l’islam, religion directement issue de cette attente apocalyptique.

Pour finir, un mot emprunté à John McNeil à propos de l’acheminement vers l’anthropocène : « Biological fitness — defined as success in the buisness of survival and reproduction — has increasingly hinged on compatibility with human enterprise. »

lundi 24 août 2020

The Future We Choose - Christiana Figueres & Tom Rivett-Carnac

The future we choose (2020) de Christiana Figueres & Tom Rivett-Carnac est un bouquin hautement frustrant. Je vais vainement ventiler cette frustration ici. Les deux auteurs font partie des géniteurs de l’accord de Paris de 2015. Je vois ce livre comme un aveu d’échec : ils ne tentent pas une seule fois d’analyser ce qui a été accompli depuis l’accord. À la place, ils s’attaquent aux individus, à la responsabilité individuelle. Ce n’est pas tout. Ils commencent par dépeindre deux visions du futur de 2050. La première, très réaliste, est bien entendu cauchemardesque. C’est d’ailleurs un excellent passage, efficace par sa brièveté. (Voir The uninhabitable earth notamment.) Ensuite, ils décrivent le futur qu’ils souhaitent promouvoir : un futur dans lequel l’augmentation de température a été limitée à 1,5°. Or, c’est parfaitement fantaisiste. Aujourd’hui, on est à 1°. Même si la civilisation industrielle s’effondrait demain, il est probable que les 0.5° supplémentaires, et plus encore, soient déjà enclenchés. Comment donc prendre au sérieux tout ce blabla ? D’autant plus que les auteurs comptent sur des technologies miracles, des peintures à nanoparticules, des « smart grid » qui redistribuent efficacement l’énergie, des imprimantes 3D, des bio-carburants, des drones, des voitures électriques et automatiques et bien sûr l’« intelligence artificielle »… (Voir d’autres idées de ce genre dans Drawdown.) De même, ils partent du principe que les énergies « vertes » sont gratuites et illimitées. Sans blague. Comme si les machines ci-dessus, une éolienne ou un panneau solaire se construisaient tout seul, sans quantités industrielles de béton, de métaux et de minerais rares venus des quatre coins de monde ; comme si ces machines avaient une durée de vie infinie… (Détails notamment dans La guerre des métaux rares.) Tout leur futur zéro carbone est juste une continuation de la course en avant actuelle dans un monde où, de toute façon, les ressources fossiles sont limitées.

Je parlais récemment du trop plein d’optimisme dans Blueprint et on atteint là de nouveaux sommets. Dès l’intro ont est assailli par leur site web : GlobalOptimism.com. Encore une fois, ce n’est pas que je tienne particulièrement au pessimisme, loin de là, mais quand l’optimisme est aussi foireux et illusoire, alors oui, un peu de pessimisme ferait du bien. Parce que là, de leur point de vue, on peut continuer à produire toujours plus de voitures, tant qu’elles sont électriques. DeepMind (l’IA de Google) optimise la gestion de l’énergie de leur data centers, alors tout va bien. Je sais bien qu’il ne serait pas réaliste, ni même utile ou bénéfique, de vouloir faire disparaître les voitures ou les data centers, mais il est fondamentalement grotesque de promettre à la fois une continuation du progrès et en même temps des objectifs environnementaux invraisemblables.

Ensuite les auteurs nous engagent à changer notre « état d’esprit » en citant Gandi ou encore Paulo Coelho. Arg. Il faudrait s’aider de la « méditation », de la « pleine conscience ». Horreur. Je cite : « Face au changement climatique, nous devons tous être optimistes, non pas parce que le succès est garanti mais parce que l’échec est impensable. » Quoi ? C’est parfaitement absurde. Je comprends l’idée : l’optimisme motive, l’espoir est énergisant… mais dans leur propos, ça ressemble plus à du déni. Ils citent en exemple Airbnb et Uber pour mettre en avant un futur dématérialisé, comme si les immeubles et voitures n’existaient plus.

Je sais que face à un problème aussi insoluble il n’y a pas de solution aisée et c’est d’autant plus frustrant quand ces gens, qui d’un côté prétendent avoir quasiment sauvé le monde avec l’accord de Paris, demandent aux individus de se transformer en moines et de croire en l’arrivée de la prochaine percée technologique miraculeuse.

Ils n’ont pas tort dans beaucoup de leurs recommandations, bien sûr. Pourtant, dans l’ensemble, je vois dans ce texte un bel exemple de la corruption de la pensée environnementaliste qui promet en même temps le beurre et l’argent du beurre, en même temps l’utopie sociale et une transition tranquille, en même temps reforestation et biocarburants, éoliennes et panneaux solaires. Je n’ai juste pas la foi pour ce genre d’angélisme. Quant aux actions individuelles : oui, oui. Bien sûr. Dommage qu’il soit difficile d’être un moine, ou même de vouloir être un moine, quand on vit dans un cabaret.

vendredi 21 août 2020

The Molecule of More - Daniel Z. Lieberman & Michael E. Long

The molecule of more, c’est bien sûr la dopamine. Cet essai est très accessible, peut-être un peu trop tant j’ai eu régulièrement l’impression de lire des généralités assez connues. C’est néanmoins agréable à lire, agrémenté par des petites parenthèses narratives qui viennent illustrer le propos et fonctionnent bien. La deuxième moitié est plus riche et captivante, avec notamment les chapitres sur la politique (je dirais plutôt l’idéologie) et le progrès. Dommage que le dernier chapitre tente maladroitement de boucler le tout sous forme d’une purée douteuse façon développement personnel.

La dopamine a été découverte en 1957. La notion centrale du livre, c’est que la dopamine est loin d’être simplement la molécule du plaisir, mais qu’elle a au contraire un rôle bien plus central et général. Divisons l’espace en deux parties :

- Le péripersonnel (ce qui est à portée de main)

- L’extrapersonnel (ce qui n’est pas à portée de main et donc n’est potentiellement accessible que dans le futur)

La dopamine passe par deux « circuits » : le circuit de désir (mésolimbique) et le circuit de contrôle (mésocortical). Comme son nom l’indique, le deuxième s’intéresse au long terme et régule le premier, purement impulsif. Dans tous les cas, le rôle de la dopamine est de nous encourager à maximiser nos ressources en nous récompensant par du plaisir, de la satisfaction. Des rats dont une partie des cellules dopaminiques ont été détruites aiment toujours la nourriture de qualité (donc la dopamine n’est pas directement liée au plaisir gustatif) mais ils seront capables de bien moins d’efforts que des rats normaux pour l’obtenir : plutôt que de fournir des efforts, ils se contenteront de la nourriture bas de gamme.

Le « taux de dopamine » de chacun est essentiellement inné. Certaines personnes ont des personnalités dopaminergiques, causée par quelques gènes identifiés. En fonction de la prédominance du circuit du désir ou du circuit du contrôle, les conséquences peuvent être assez différentes : impulsif et insatisfait ou froid et imperturbable. La dopamine gère aussi la saillance, la capacité du cerveau à accorder de l’importance à tel ou tel stimulus. Le déraillement de ce système de saillance est à l’origine de la schizophrénie : par exemple si le système s’active sans raison, l’esprit peut croire qu’une chose banale a un rapport direct et capital avec lui. Ainsi un traitement contre la schizophrénie peut bloquer les récepteurs de dopamine. La dopamine serait aussi intimement liée aux rêves : la dopamine est la molécule qui s’intéresse aux possibilités, elle est plus livrée à elle-même pendant le sommeil, quand les sens du réel sont en pause. L’auteur parle un peu du rôle des rêves, ce qui m’a remis en mémoire la période où je notais les miens : j’ai envie de recommencer, tant on y trouve de pistes créatives et d’informations sur soi-même. La dopamine a aussi un rôle central dans la créativité : elle permet d’imaginer l’irréel, de connecter les idées, de construire des modèles mentaux, de dépasser les impressions sensorielles… C’est pour cette raison que les personnes hautement créatives sont également plus susceptibles d’être instables et insatisfaites : la dopamine ouvre sur l’abstrait mais pousse à chercher toujours plus, toujours plus loin.

On retrouve aussi la dopamine dans l’orientation politique. L’auteur utilise la dichotomie américaine : libéralisme et conservatisme. Les personnes créatives et insatisfaites, c’est-à-dire dopaminergiques, sont plus susceptibles d’être libérales : par exemple, 83 % des fondateurs de start-ups de la Silicon Valley pensent que l’éducation peut résoudre tous les problèmes sociaux, contre 44 % de la population générale. Même chose à Hollywood : créativité, instabilité, quête de toujours plus, prédisposition aux maladies mentales, haut taux de divorce et tendance au libéralisme. Les conservateurs, à l’inverse, tendent à être plus orientés vers le présent et la réalité au lieu du futur et des potentialités : ainsi leur empathie et altruisme se manifeste de façon plus directe, par la charité par exemple (ils donnent bien plus que libéraux), plutôt que par la volonté de réformer la société. Un libéral sera altruiste en voulant régler les problèmes structurels. Pour rendre les gens plus conservateurs, il suffit d’introduire des menaces, aussi petites qu’elles puissent sembler. À l’inverse, pour prédisposer au libéralisme, il faut stimuler l’imagination et l’optimisme, c’est-à-dire activer les circuits de la dopamine en incitant à la pensée abstraite. Encore une fois, l’auteur insiste beaucoup sur le fait que l’arrangement chimique du cerveau, arrangement qui joue donc un rôle important dans l’idéologie, est en bonne partie inné.

Logiquement, un haut taux de dopamine est aussi lié à un comportement exploratoire. Les souris boostées à la dopamine sont moins timides et plus curieuses. Certains gènes liés à la dopamine sont également liés à la migration : on les retrouve plus dans les populations qui ont migré au cours de l’histoire ancienne de l’humanité. Ceci dit, ces gènes ne sont pas nécessairement à l’origine des migrations, mais ils ont sans doute favorisé ceux qui les portaient une fois la migration accomplie en les rendant plus susceptibles d’explorer et maximiser les ressources de leur nouvel environnement, mais aussi en les rendant moins vulnérables au stress (le stress tue). Ainsi dans des conditions stables et familières, les gènes dopaminergiques sont en désavantage évolutionnaire par rapport à ceux qui poussent à un comportement plus stable. À l’inverse, ils ont un avantage évolutionnaire dans des circonstances inhabituelles. Aujourd’hui, l’immigration a plus tendance à être un choix personnel : c’était particulièrement vrai lors de la « conquête » de l’Amérique. Ainsi, idée déjà vue dans Behave, les États-Unis semblent être une nation particulièrement dopaminergique parce qu’elle a attiré les gens instables, curieux, avides de nouveauté. Aux USA, les immigrants constituent une part proportionnellement très importante des inventeurs et entrepreneurs. On retrouve la même situation, quoiqu’un peu moindre, au Canada, en Israël et en Australie, d’autres pays fondés par l’immigration.

lundi 10 août 2020

Blueprint: The Evolutionary Origins of a Good Society - Nicholas A. Christakis

Blueprint: The Evolutionary Origins of a Good Society (2019) de Nicholas A. Christakis est un bouquin que j'aurais sans doute apprécié bien plus à l'époque où je ne lisais pas encore d'essais. C'est loin d'être inintéressant, mais c'est bien trop verbeux, plutôt éparpillé et souvent superficiel : j'ai eu en permanence l'impression de relire des choses déjà lues et relues ailleurs. Ma partie préférée est peut-être celle, au début, où l'auteur explore les échecs et succès de diverses micro-sociétés, notamment les communes inspirées du behaviourisme mis en scène dans le roman douteux Walden Two de B.F. Skinner, ou les rescapés de naufrages comme celui de l'Endurance. Ceci dit, on y trouve pas mal de bonnes choses sur l'évolution des liens sociaux.

Une particularité très irritante de ces essais scientifiques relativement grand public écrits par des membres des classes dominantes est leur optimisme consensuel. Ici, l'auteur se sent obligé de préciser longuement que, certes, ils va examiner en détail des comportements humains parfois négatifs, mais que néanmoins la civilisation est en route vers un progrès certain et infini. C'est exaspérant. C'était encore pire dans The Precipice de Toby Ord, commencé et abandonné juste avant. Le type prétend écrire un livre sérieux sur les risques existentiels qui planent sur l'humanité, mais en même temps il affirme haut et fort que la civilisation se dirige sans aucun doute vers une techno-utopie spatiale ! Il met côte à côte les risques causés par l'IA, un problème uniquement potentiel très pratique pour les milliardaires de la tech qui peuvent ainsi prétendre s'intéresser au sort de l'humanité, et la catastrophe environnementale ! Comment le prendre au sérieux ? Cet optimisme presque invraisemblable a récemment culminé avec Human kind de Rutger Bregman. Ce n'est pas que je tienne particulièrement au pessimisme, mais cette tendance me semble être une réaction de déni de la part de dominants qui veulent s'accrocher au statu quo tout en maintenant leur haute estime d'eux-mêmes.

Passons. L'idée au centre du livre, c'est la social suite, l'ensemble social : une série d'éléments innés que l'on retrouve dans toutes les sociétés à travers le monde et les époques. En somme, les traits qui permettent de faire société et qui sont, selon l'auteur, indispensables pour faire une bonne société :

- La capacité d'avoir et d'accepter l'identité individuelle.

- L'amour pour les partenaires et la progéniture.

- L'amitié.

- Les liens/réseaux sociaux.

- La coopération.

- La préférence pour son propre groupe, l'intra-groupe.

- Une hiérarchie modérée.

- L'apprentissage social et l'enseignement.

Donc, ces éléments sont en bonne partie innés, inscrits dans notre héritage génétique. Par exemple, concernant la préférence pour l'intra-groupe : des enfants de 3 ans se voient assignés aléatoirement des t-shirts de couleur et les voilà qui favorisent les enfants portant la même couleur qu'eux. Selon l'auteur, toutes les sociétés qui se sont écartées de ces bases ont échoué. Bien sûr, le contexte et l'environnement façonnent aussi les sociétés : par exemple, la hiérarchie se durcit quand il est possible d'accumuler des ressources (terres, bétail, monnaie...) et l'égalitarisme est plus aisé quand c'est impossible (chasse et cueillette). Ainsi l'ordre social est en dialogue permanent avec les traits de personnalité humain. Si les humains semblent avoir une prédisposition à la monogamie et dans une moindre mesure à la polygynie (liée à la dysmorphie sexuelle), ces systèmes dépendent en partie du contexte : en Himalaya, où la terre est précieuse, la polyandrie fonctionne car le mariage de frères à une seule femme évite la division de terres déjà modestes et il faut le travail de plus de deux personnes pour élever des enfants. C'est aussi une forme de contrôle des naissances. (Cette pratique est d'ailleurs lié à une croyance en la paternité partagée.)

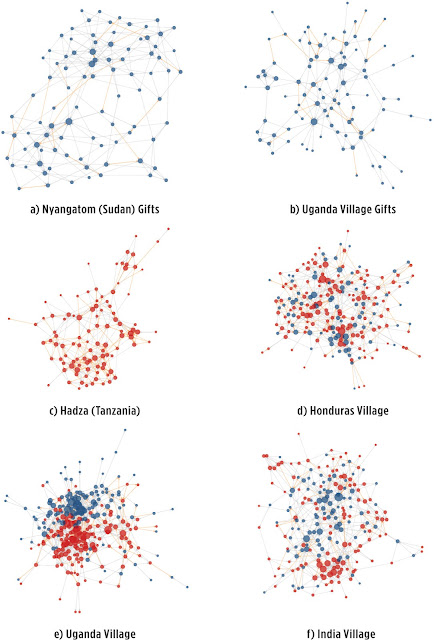

J'aime l'idée qu'il y a chez les humains deux pulsions reproductives contradictoires : posséder un partenaire exclusif et avoir des partenaires multiples. C'est parfaitement logique : d'un point de vue individuel, il est avantageux d'avoir un partenaire stable et exclusif pour sécuriser une progéniture sur le long-terme et en même temps d'avoir d'autres partenaires (les raisons sont évidentes pour les hommes, qui peuvent avoir des enfants sans investissement obligatoire, mais c'est valable pour les femmes aussi qui, d'un point de vue évolutionnaire, peuvent gagner à varier l'héritage génétique de leur progéniture ou à tisser des réseaux sociaux intimes étendus). Les sociétés humaines gagnent à se spécialiser, le plus souvent vers la monogamie, certainement pour des raison de stabilité, mais l'autre tendance rôde toujours, inévitablement. Quoi qu'il en soit, dans toutes les cultures, on semble trouver une tendance innée à l'exclusivité relationnelle. Pour aller dans le sens du caractère génétique des pratiques reproductives : des scientifiques ont rendu monogames des campagnols initialement polygames en leur modifiant un seul gène. Sur le caractère inné des différences individuelles : les jumeaux tendent à avoir exactement les mêmes types de réseaux sociaux, ce qui n'est pas le cas de faux jumeaux.

|

| En haut, les réseaux sociaux de jumeaux, en bas, de faux jumeaux. |

Bien des rituels amoureux peuvent avoir évolué pour favoriser la sélection d'un partenaire adapté : par exemple, le baiser pourrait donner des informations sur la santé et la compatibilité génétique. Même chose pour l'odeur. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les partenaires sont généralement sélectionnés pour leur proximité génétique. Par exemple, les gens préfèrent l'odeur des gens qui partagent leurs opinions politiques : une expérience a fait noter à l’aveugle des odeurs corporelles et les sujets préféraient l'odeur des membres du sexe opposé, mais aussi des gens avec une idéologie similaire (indiquant ainsi que les traits qui poussent vers telle ou telle idéologie seraient en partie innés). On retrouve la même idée dans l'amitié : les liens d'amitié sont liés à une proximité génétique. C'est explicable par les avantages que cela offre : par exemple, réduire les frictions pendant les moments décisifs car les amis pensent de la même façon, ou réduire les frictions pendant la préparation du repas car les amis ont les mêmes goûts... Cette proximité génétique offre donc, dans les couples comme chez les amis, un cadre plus fluide et stable qu'en cas de grande différence génétique. (Bien sûr, cela n'annule pas l'intérêt des différences génétiques, car différences signifient qualités complémentaires, mais le goût pour la similitude semble plus fort que celui pour la différence.) Selon des expériences, les amis tendent à être bien plus proches génétiquement que des gens sélectionnés au hasard.

Cette proximité génétique dans les groupes explique par exemple l'évolution de traits sociaux comme le langage, qui n'offrent un avantage évolutionnaire que s'ils sont partagés par le groupe. Ainsi les gènes d'autrui influent sur les capacités évolutionnaires d'un individu. On peut aussi trouver là des liens avec l'idée de sélection de groupe (opposée à la sélection individuelle) : de la même façon que d'un point de vue évolutionnaire il peut être avantageux pour un individu sans enfants de se sacrifier pour sauver par exemple un cousin, il peut être avantageux de se sacrifier pour ses amis car ils sont plus proches génétiquement que la population générale.

Pour finir, une belle image : similitudes entre les réseaux sociaux à travers le monde. En bleu les femmes, en rouge les hommes. Les liens orange sont les liens familiaux, les gris sont les autres.

|

lundi 3 août 2020

Disco Elysium

samedi 1 août 2020

The Unsettling of America - Wendell Berry

I cannot think of any American whom I know or have heard of, who is not contributing in some way to destruction. The reason is simple: to live undestructively in an economy that is overwhelmingly destructive would require of any one of us, or of any small group of us, a great deal more work than we have yet been able to do. How could we divorce ourselves completely and yet responsibly from the technologies and powers that are destroying our planet?

- Diminution du pourvoir des spécialistes/politiques/puissants divers.

- Un retour vers l'amour de la force du corps et de son utilisation réelle, hors substitut.

- Valorisation des pouvoir politiques négatifs (par exemple empêcher trop d'inégalités) plutôt que positifs (par exemple prendre en main paternellement les désavantagés).

- Lutte contre l'endettement des fermiers.

- Domestication du libre marché trop volatile pour respecter la réalité relativement stable de la terre.

- Valorisation de la consommation de produits locaux.

- Récupérer les déchets organiques des villes pour qu'ils reviennent à la terre des champs.

- Réduction des lois sanitaires trop strictes qui favorisent les exploitations de masse en augmentant les coûts.

- Valorisation de la diversité génétique des plantes cultivés et de la diversité des technologies employés, en opposition à la globalisation dévorante.

- Lutter contre la dimension agrobusiness des formations en agriculture.

- Accepter de vivre dans des limites, donc limiter le progrès.

- Revenir du relativisme pour trouver un bien absolu dans la notion de santé.