vendredi 22 mars 2019

La Mort Immortelle - Liu Cixin

Après Le Problème à Trois Corps et La Forêt Sombre (et en bonus le recueil The Wandering Earth), voici le final de la trilogie de Liu Cixin. J'avais été soufflé par le premier tome et facilement conquis par le second, qui introduisait l'hypothèse de la forêt sombre. Pour La Mort Immortelle, le mouvement continue : c'est inférieur, mais toujours très bien.

Déjà, sur le plan humain, Liu Cixin ne convainc pas. Ses personnages et leurs sentiments sont, au mieux, fonctionnels. On est guère intéressés par ses tentatives de romance ou par les maladroites émotions de ses personnages. Ni convaincus par ses mentions de l'instinct maternel ou de l'intuition féminine. Et aussi, le bouquin, qui est massif (plus de 800 pages), semble bien trop long. Il y a pas mal de répétitions, et surtout l'ensemble fait très fourre-tout et désorganisé. Tous ces problèmes sont assez symptomatiques de ce genre de littérature. La structure du récit en souffre vraiment. Beaucoup des évènements font virevolter le lecteur dans tous les sens de siècle en siècle, mais c'est à la fin que c'est le plus gênant. L'auteur a l'air d'avoir une belle apothéose, mais au lieu de conclure en beauté, il repart sur autre chose, en imitant et référençant presque directement Tau Zero de Poul Anderson. Une sorte de long et bizarre épilogue qui fait très artificiel.

Conséquence de ces défauts, quand on regarde en arrière sur La Mort Immortelle, il est difficile de se souvenir d'une ligne narrative claire (si ce n'est que le perso principal multiplie les décisions suicidaires en vertu d'une morale discutable). Néanmoins, on peut voir ça comme une rançon de l'échelle et de la complexité, et ça se dévore aisément. Je l'ai lu en trois jours. Il faut dire que c'est fort stimulant. Ici, on explore à fond l'hypothèse de la forêt sombre et les trisolariens sont rapidement écartés de l'équation. Ce qui compte, c'est de se protéger de cet univers où toutes les formes de vie sont en perpétuelle lutte darwinienne. Or, dans cette lutte, l'humanité n'a guère de chances.

Le tableau que dresse Liu Cixin est celui d'un univers qui se fait littéralement dévorer par la guerre sans fin qui l'habite. En effet, deux armes font fureur, et leurs effets secondaires sont colossaux. Déjà, les champs noirs : réduire drastiquement la vitesse de la lumière dans une certaine zone pour au choix piéger ses ennemis ou se piéger soi-même (et ainsi se servir des champs comme boucliers). En effet, quand la vitesse de la lumière est trop basse, il est impossible de sortir du champ ou d'utiliser l’électronique. On devine que plus ces zones se développent au fil des conflits, plus l'univers est encombré de territoires morts. Autre arme, encore plus radicale : les dimensions inférieures. Pour des raisons expliqués à coup de jargon douteux, si un passage vers une dimension inférieure est ouvert dans une dimension supérieure, la supérieure s'écoule dans l'inférieure. Perpétuellement, jusqu'à épuisement. Radical.

A travers quelques scènes qui font notamment beaucoup penser à Flatland d'Edwin Abbott, l'auteur dépeint un univers initialement doté d'une dizaine de dimensions qui, au fil des guerres dimensionnelles, se serait progressivement effondré vers des dimensions toujours plus inférieures. Il mentionne des civilisations qui s’adaptent à ces changements, notamment en vivant en deux dimensions, mais évite d'expliquer comment. Dommage, j'aurais été curieux de voir comment il s'en serait sorti.

Au final, je ne peux pas m'empêcher d'être assez sévère envers la construction farfelue de La Mort Immortelle, mais ça n'empêche pas que c'est de la SF toujours aussi fascinante, intelligente et entrainante. Et, au passage, j'aime beaucoup l'intégration de ces contes en apparence intemporels qui camouflent des concepts scientifiques complexes (même si je reste persuadé que les trisolariens n'ont pas pu être aussi aveugles).

814 pages, actes sud, 2010

mardi 19 mars 2019

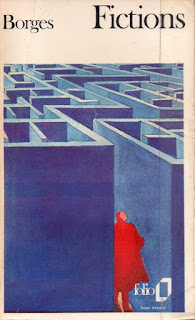

Fictions - Borges

Il y a plusieurs de ces courts textes (j'ai du mal à les appeler Fictions) qui m'ont laissé de marbre. Je n'ai même pas pu en terminer certains, tant la forme alambiquée et l'obscurité volontaire de Borges sont parfois frustrante. En revanche, il y en a certains, dans cette masse hétérogène, que j'ai beaucoup apprécié. Dans le premier, Tlön Uqbar Orbis Tertius, la fiction prend peu à peu le pas sur la réalité. Il m'a fait penser aux nouvelles oniriques de Lovecraft. La Loterie à Babylone est presque une dystopie : ou comment une ville plonge progressivement dans un culte du hasard. Tout la vie sociale devient un jeu, et finalement le jeu devient la vie sociale. La Bibliothèque de Babel, peut-être mon texte préféré, m'a fait penser aux illustrations de Schuiten. Cette bibliothèque est tellement géante qu'elle est l'univers entier. Si elle est infinie, elle contient sous forme de livres toutes les combinaisons possibles de caractères. C'est une belle façon de poser la question d'un univers infini. A l'intérieur, les bibliothécaires cherchent du sens comme ils le peuvent. Funes et la Mémoire et Le Miracle Secret offrent d’intrigantes variations sur la perception du temps. Dans le premier texte, un personnage a une mémoire tellement parfaite que, au final, il possède dans le souvenir de ses années passées de quoi s'occuper pendant l'éternité. Dans le second, un condamné à mort se voit offert une année supplémentaire pour terminer son œuvre : mais cette année se déroule uniquement dans son esprit, face au peloton d'exécution, pendant que le reste du monde est figé.

Je ne sais que trop penser de Borges. C'est soit fort stimulant, soit exaspérant, et rarement les deux à la fois. Il me semble qu'il réussit plus quand son écriture se rapproche d'un récit à peu près limpide, c'est à dire quand le lecteur peut se plonger dans ses étonnantes idées sans avoir à jouer à l'universitaire. Et il y a là un rapport au monde assez unique, où la réalité est labyrinthique et insaisissable.

183 pages, 1941 & 1944, folio

jeudi 14 mars 2019

Happycratie - Edgar Cabanas & Eva Illouz

Un bouquin qui s'attaque à une certaine conception moderne du bonheur, celle du self-help, du développement personnel et de la pensée positive, qui se déploie aussi bien dans les entreprises que chez le grand public. Entre autres choses, les auteurs opposent une vision constructiviste à ce courant de pensée prônant la valeur ultime du moi et la toute puissance de l'individu sur ce moi. On pourrait résumer cette pensée positive ainsi : « il n'y aurait pas de société mais seulement des individus » (p.17).

Les auteurs commencent par s'attaquer aux sources de ce courant de pensée qui semble être financé en bonne partie par de massifs dons privés (anecdote : le cinquième congrès mondiale de psychologie positive est organisé à... Disneyworld (p.58)). Et pour cause : cette vision du bonheur comme un idéal à la fois absolu mais jamais véritablement atteignable recoupe parfaitement la vision néolibérale. Le bonheur est un marché, et ce courant de pensée permet d'ouvrir ce marché aux personnes « saines » et « normales » : elles sont peut-être heureuses, mais pourraient l'être encore plus. (p.43) Elles n'ont pas réalisé leur plein potentiel. Et cette quête d'actualisation permanente passe par le marché.

Les propos de la ministre du bonheur des Émirats arabes unis sont édifiants : « Je suis pour ma part très heureuse, je suis une personne positive, je choisi d'être heureuse tous les jours, car c'est ce qui me pousse en avant, me motive. » (p.68) Et à quoi bon modifier une société oppressive si pour être heureux il suffit de le décider ? Cette idée du bonheur venu de l'intérieur sert donc à faire disparaitre le rôle des sociétés et des institutions pour faire peser sur les individus tout le poids de leur état mental. Certes, ce n'est pas totalement faux (la philosophie s'attaque à ce problème depuis des millénaires), mais c'est surtout une simplification extrême de la réalité qui sert des intérêts idéologiques et économiques. En effet, pas besoin de changer la société, pas besoin de morale, si tout peut être vu de façon positive.

Le bonheur devient ainsi une nouvelle norme : on ne devient plus heureux en s'épanouissant au travail, par exemple, mais on s'épanouit au travail si on est heureux. Ainsi, peu importent les conditions de travail, puisqu'on peut se satisfaire de tout.Cette idéologie profite donc plus à ceux qui l'imposent qu'à ceux qui la subissent voire l'intériorisent. La précarité devient l'occasion de s'accomplir.

Les auteurs font preuve, à juste titre, de méfiance face à l'idée de bonheur, et ils rappellent la valeur des émotions négatives. Ce sont elles qui, en bonne partie, causent l'insatisfaction existentielle et l'esprit critique. La colère, la haine, la peur ou le regret sont à la fois des outils de changement et des indicateurs capitaux pour s'observer avec honnêteté. De plus, le pessimisme est lié à un plus grand réalisme que l'optimisme. En somme, le culte du bonheur est une laisse.

Le plaisir et la poursuite du bonheur ne peuvent l'emporter sur la réalité et la recherche du savoir – sur la pensée critique, sur la réflexion menée sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure. (p.236)

Et, pour conclure de façon personnelle, j'ai toujours été prudent face à l'idée de bonheur. C'est à dire un état actif, positif, qui s'oppose au malheur. Il y a dans le bonheur une connotation presque extatique, insoutenable : peut-on être heureux si l'on ne sourit pas ? Peut-on être heureux si l'on a des accès de tristesse, de peine, de regret, de confusion ? Peut-on être heureux si l'on a sacrifié certaines options tentantes au profit d'autres ? Il y a d'autres façons de parler, notamment en utilisant le terme satisfaction. J'aime ce terme, parce qu'à l’inverse du bonheur qui est une force floue et indistincte, que l'on peut caresser mais jamais saisir, la satisfaction peut être un état stable vers lequel on peut activement travailler. Et rien n'empêche d'être à la fois satisfait de sa vie et insatisfait du monde qui nous entoure. Également indispensable, l'idée d'ataraxie : c'est à dire que le bonheur n'est pas un état positif, mais l'absence de malheur, de douleur. L'humain n'aurait pas à courir après une carotte métaphorique, mais simplement à se débarrasser de ses troubles.

236 pages, 2018, premier parallèle

vendredi 8 mars 2019

Atlas Shrugged - Ayn Rand

Après Anthem, après The Foutainhead, je m'aventure à lire le monstrueux pavé qu'est Atlas Shrugged. Monstrueux par sa taille (1070 pages en petits caractères), mais aussi, selon les opinions du lecteur, par son contenu idéologique. Le synopsis de départ est bien connu : les supercapitalistes qui portent le monde sur leurs épaules, lassés de se faire exploiter et maltraiter par les vils socialistes avides de sang et d'impôts sur le revenu, décident de faire grève. Ils arrêtent d'entreprendre, vont se planquer dans leur petite utopie libertaire à l'ombre d'une grande statue en or massif du signe de dollar (oui oui) et, conséquence logique, les États-Unis s'effondrent et retournent en quelques années au moyen-âge. Les personnages principaux, pendant la majeure partie du roman, sont Hank Rearden et surtout Dagny Taggart. Le premier est un grand patron de l'industrie de l'acier, la seconde est une grand patronne des chemins de fer. Comme ils sont la vertu incarnée, ils ne réalisent pas que le monde est condamné à cause des vils socialistes : ils sont trop attachés à leurs industries. Leurs vies, c'est le travail, et donc ils refusent de partir en grève, du moins jusqu'à la fin. Le roman est en bonne partie le récit de leur lutte contre les socialistes, parasites, communistes, pillards et autres travailleurs sociaux (ceux-là, chez Rand, semblent vraiment être l'incarnation du mal).

Notons en passant qu'Atlas Shrugged est aussi un roman d'amour. Dagny Taggart, le personnage principal, est un peu l'avatar d'Ayn Rand. Et comme elle est la seule supercapitaliste de sexe féminin, tous les supercapitalistes masculins sont fous amoureux d'elle. En gros, elle est successivement l'amante des trois hommes les plus parfaits du monde (selon les critère de Rand). Ainsi, non seulement Atlas Shrugged est clairement un fantasme idéologique, mais c'est aussi un fantasme amoureux (Rand le dit elle-même : « In a book of fiction the purpose is to create, for myself, the kind of world I want to live in. »). Et en créant son monde idéal, Rand se détache de la réalité : sa philosophie pousse en hors-sol, ses racines se balancent dans le vide. Enfin, pas un vide total : ses idées sont en bonne partie bâties sur la haine. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette description des vils socialistes : « sub-animals creatures who crawls on their bellies, grunting that there is no mind. » (p.656)

Ce que j'avais écrit à propos d'Anthem et de The Foutainhead est toujours valable : la pensée de Rand n'a pas changé drastiquement. Du coup, je ne vais pas m'épuiser à en dire du mal. Disons simplement qu'elle façonne l'exact opposé du communisme de l'URSS qui l'a tant fait souffrir. De la même façon que la propagande stalinienne inventait le prolétaire idéal, elle invente le capitaliste idéal. Face à la centralisation elle oppose le laisser-faire absolu. Face à la négation de l'individu elle développe une vertu de l’égoïsme.

Bien entendu, tout cela est hautement bancal. Et c'est un euphémisme. Il y aurait des supercapitalistes, qui le seraient de façon innée. Ils seraient plus beaux, plus intelligents et plus vertueux que les autres, et la morale du livre est plus ou moins qu'il faut exterminer tous les « parasites » pour que ces surhommes puissent enfin s’épanouir. Pas besoin d'être très imaginatif pour froncer les sourcils avec un certain scepticisme. Et Rand dépeint les capitalistes, grands patrons et autres millionnaires comme étant des victimes, des saints souffrant mille maux sous les coups des parasites. En URSS, soit, mais aux USA, vraiment ?

Notons néanmoins qu'elle offre encore une fois de belles clés de compréhension d'un certain communisme totalitaire. Sur la corruption du travail, par exemple : l'objectif de l'individu n'est plus recherche du résultat, mais, sous la crainte des conséquences de ses actions dans un système rigide et violent, c'est l'évasion des responsabilités. Ou encore, sur des techniques de manipulation des masses. :

You see, Dr. Sadler, people don't want to think. And the deeper they get into trouble, the less they want to think. But by some sort of instinct, they feel that they ought to and it makes them feel guilty. So they'll bless and follow anyone who gives them a justification for not thinking. Anyone who makes a virtue – a highly intellectual virtue – out of what they know to be their sin, their weakness and their guilt. (p.322)

There is no way to disarm any man exept through guilt. Through that which he has himself accepted as a guilt. […] If we teach a man that it's evil to look at spring flowers and he believes us and the does it – we'll be able to do whatever we please with him. (p.506)

Mais bref, passons à ce qu'on peut retirer de positif de la philosophie de Rand. Tout d'abord, une véritable apologie de l'énergie vitale. Une grande partie de la philosophie, de Socrate à Thoreau en passant par Pyrrhon, Lao Tseu ou Épictète, est consacrée au doute et au détachement (qu'il soit en opposition à la cité ou au contraire à son service). La vertu est souvent dans la retraite, qu'elle soit physique ou mentale (le jardin d’Épicure ou la citadelle intérieure). Le christianisme a plus qu'amplifié ce rejet du corps, du physique. Mais ici, chez Rand, la vertu est la production, la capacité à transformer la nature pour la mettre au service de l'humain. En somme, la capacité à survivre, et, une fois la survie assurée, à augmenter le niveau de vie. Et pour ce faire, il faut un élan vital. Ainsi, le type d'humain le plus dépravé est « The man without purpose. » (p.98) Ou encore, sur la même idée :

She understood that what she needed was the motion to a purpose, no matter how small or in what form, the sense of an activity going step by step to some chosen end across a span of time. The work of cooking a meal was like a closed circle, completed and gone, leading nowhere. But the work of building a path was a living sum, so that no day was left to die behind her, but each day contained all those that preceded it. (p.561)Bien sûr, il y a du vrai là-dedans, et ça me touche. Étant généralement plus attiré par l'abstrait que par le concret (et de loin), je me suis souvent demandé : toutes ces philosophies qui m'attirent, antiques pour la plupart, ne me servent-elles pas de justification pour une certaine fuite du réel ? Ainsi, je ne suis pas mécontent de me heurter à pensée de Rand. C'est un outil mental supplémentaire, un peu inconfortable : une brutale invitation à l'action active, productive, plutôt qu'à la retraite.

Et aussi, sur un autre thème éternel :

Dagny, it's not that I don't suffer, it's that I know the unimportance of suffering. I know that pain is to be fought and thrown aside, not to be accepted as part of one's soul and as a permanent scar accross one's view of existence. (p.878)

Par contre, selon elle : « Every living thing must grow. It can't stand still. It must grow or perish. » (p.663) Évidemment, elle ne parle pas de croissance spirituelle, mais de croissance concrète, physique, technologique. C'est une idée assez tentante, et même aisément acceptable. Mais c'est surtout complètement faux. Toutes les espèces vivantes qui tiennent le coup longtemps ont une population assez stable, elles se trouvent une niche et s'y maintiennent : et pour cause, le monde est un système limité.

Enfin, avant d'être de la philosophie (et certains lui refuseraient ce titre), Atlas Shrugged est un roman. Et tout comme The Fontainhead, j'ai adoré. C'est, disons, de l'idéologie-fiction. Tous les personnages, toutes les trajectoires, tous les événements servent à illustrer sa pensée : c'est une exploration incroyablement minutieuse et détaillée d'un système idéologique. Les personnages les plus touchants sont ceux qui sont faillibles, ceux qui sont des germes de supercapitalistes mais qui se font écraser par les vils socialistes buveurs de sang. Le Dr Sadler, brillant scientifique, se réfugie dans la recherche et oublie que le monde politique change autour de lui, jusqu'à ce qu'il accepte de céder aux vils socialistes et de leur servir de caution sous peine de perdre sa position. Ou encore cette jeune femme, qui épouse Jim Taggart, croyant qu'il est un supercapitaliste, alors qu'en fait c'est le plus vil de tous les parasites. Le choc entre leurs conceptions de l'amour est particulièrement pertinent :

– I don't want to be loved for anything. I want to be loved for myself – not for anything I do or have or say or think. For myself – not for my body or mind or words or works or actions.Ou encore le grand Hank Rearden, le plus fier de tous les industriels, qui, une fois de retour au foyer, se fait dévorer par sa femme, sa mère et son frère. Il a accepté une partie de l'idée selon laquelle il a envers eux une sorte de devoir, et qu'il doit se sacrifier, alors qu'ils ont littéralement pour objectif de se nourrir de lui jusqu'à ce qu'il en crève. Sans la suivre jusqu'au bout, il y moyen de retirer des choses pertinentes dans l’égoïsme que défend Rand, notamment la défense de l'accomplissement de soi plutôt que le sacrifice aveugle. Mais, encore une fois, alors que les idées de Rand sont des extrêmes absolus, la réalité est bien plus nuancé, instable, insaisissable.

– But then... What is yourself ? (p.809)

Atlas Shrugged est démesuré, stupide, brillant, grotesque, ridicule, important, dangereux, hypnotique, et mille autres choses encore. Il a inspiré Ken Levine pour créer le chef d’œuvre qu'est Bioshock, il a une place stupéfiante dans le paysage politique américain (et donc mondial), il est aussi fascinant que repoussant. Enfin, vu le plaisir que j'ai pris à le lire, sans doute plus fascinant que repoussant. J'aimerais trouver d'autres livres du genre, des explorations idéologiques poussées de systèmes radicaux sous forme de fiction. Je conclus sur une citation que j'aime beaucoup, d'un certain John Rogers:

There are two novels that can change a bookish fourteen-year-old's life: The Lord of the Rings and Atlas Shrugged. One is a childish fantasy that often engenders a lifelong obsession with its unbelievable heroes, leading to an emotionally stunted, socially crippled adulthood, unable to deal with the real world. The other, of course, involves orcs.

1070 pages, 1957, signet

Libellés :

Littérature,

Philosophie,

Rand Ayn,

Science fiction

Inscription à :

Articles (Atom)