Un assez gros bouquin, à la fois passionnant et frustrant. La perspective globale, sur l'agriculture de régénération, est bien entendu charmante : agroforesterie, pensée à long terme, cultures ligneuses, etc. Il y a même, Ô joie, un long passage chiffré sur le modèle de cultures ligneuses associées à de l'élevage envisagé, mais, mais... tous ces chiffres sont théoriques. Pourquoi, alors que justement, l'auteur a une ferme de 42 hectares où il met en pratique ses idées ? Pourquoi rester dans la théorie, dans l'idéal ? Pourquoi ne pas parler des cas concret que, je n'en doute pas, il fréquente et façonne tous les jours ? C'est plus que frustrant : ça sème le doute sur la valeur de ce qui est présenté.

On l'a déjà vu ailleurs, mais j'aime la façon dont l'auteur évoque la valeur des cultures pérennes par rapport aux annuelles, qui nécessitent chaque année travail du sol et mécanisation lourde, ainsi que souvent sols exposés susceptibles de s'éroder. Le pérenne, c'est résilient. Ça vit longtemps, en demandant très peu de travail. Ça stabilise les sols. Et, en comparaison des céréales, les plantes pérennes sont juste plus riches nutritionnellement. J'aime aussi les anecdotes pertinentes sur sa jeunesse, notamment cet épisode, en 1973, où le pétrole a cessé de couler à flot aux USA. Soudain, paf, l'essence est rationnée, de plus en plus rationnée, et la vie change drastiquement. Il me semble probable que je connaisse des situations similaires de mon vivant.

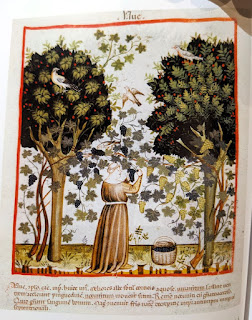

Une autre anecdote que j'adore, datant de quand l'auteur, tout jeune, travaillait pour un vieux producteur de pommes. Un producteur qui se souvenait du temps où on ne vaporisait aucun produit chimique. Comme conseil sur la taille, le vieux ne dit au jeune qu'une seule chose : « tailler de façon à laisser un rouge-gorge passer sans que ses ailes ne touchent les branches, mais si on peut jeter un chat dans l'arbre sans qu'il s'accroche à une branche, c'est qu'on a trop taillé ». Excellent ! D'ailleurs, la taille est en partie faite par les vaches (et les chevreuils, certes) qui paissent entre les arbres, mangeant au printemps les feuilles tombées à l'automne, tondant l'herbe, et fertilisant le verger. Donc, fertilité, et moins de maladies, puisque la tavelure n'a plus les feuilles tombées pour de maintenir. De plus, l’élagage des vaches maintient les branches des arbres à 1 mètre et demi, ce qui isole les branches des spores de la tavelure qui passent l'hiver au sol. On laissait naturellement chuter 50% des pommes à jus, forcément les moins belles, et ensuite on récoltait les autres. A la cueillette, on laissait tout simplement tomber au sol les pommes infestées ou abimées. Ensuite, on pouvait choisir, avant le pressage, les plus belles pommes pour les commercialiser en tant que pomme à couteau (si la variété est adaptée bien sûr). Sans réfrigération ni pasteurisation, le jus de pomme ne pouvait pas se conserver plus de quelques jours, donc la plus grande partie était fermentée, pour faire cidre ou vinaigre, qui lui-même servait à conserver toute sorte d'autres aliments. Ensuite, on lâchait dans le verger les porcs, qui se régalaient des pommes déclassées laissées au sol, porcs qui éliminaient ainsi les larves des nuisibles. Pas mal, non ?

L'auteur, en parlant de sa ferme, évoque les cultures étagées, notamment sa vigne verger, où la vigne grimpe sur les fruitiers. Apparemment, il faut bien tailler tous les ans pour maintenir la pénétration du soleil. Ce serait rentable, et je veux bien y croire, mais encore une fois : pas de photo, pas de schéma, pas de chiffres. Plus que frustrant. Quand on fait un truc à la fois aussi cool et excentrique, ça mérite des détails.

Pour ce qui concerne la gestion des cheptels, j'aime beaucoup le micromanagement rationnel qui est proposé. Sur une petite parcelle, d'abord les veaux, les plus fragiles, puis on les mène sur un nouveau pâturage et on amène les vaches allaitantes, puis les vaches taries. Ensuite, place aux porcins, qui mangent les fruits divers ; l'auteur recommande les anneaux nasaux pour limiter le fouissement qui risque d'abimer la parcelle. Puis viennent les dindes, qui mangent les herbes et graines restantes. Puis les moutons, qui mangent les plantes vivaces qui ont repoussé depuis les vaches. Puis les poules, qui font un peu l'office de mini dindes, et se régalent des insectes qui trainent dans les bouses des animaux précédents. Et enfin les oies. (Puis les chèvres pour les agriculteurs les plus courageux.)

On y arrive enfin : l'exemple concret (mais en fait non, idéalisé) d'une vaste culture de pérennes associées (les chiffres sont pour 4000m²). Je ne vais pas trop m'y appesantir, mais on y trouve : châtaigniers, groseilliers, framboisiers, vignes, pommiers, noisetiers, et quelques animaux qui pâturent dans l'ensemble. J'aime ça, vraiment, et je trouve que ça fait sens, mais... ça n'est pas un exemple tiré de l'expérience de l'auteur. C'est une idéalisation. Par exemple, plus d'un cinquième des calories produites par ce système viendraient des groseilliers. Est-ce que ça fait sens ? Commercialement, peut-être, je ne sais pas. Mais comment faire cohabiter animaux et plus de 500 groseilliers ? C'est quoi le budget clôture ? Et de quel moment de la vie de ce système sont tirés ces chiffres ? Les petits fruits peuvent-ils vraiment vivre sous des châtaigners matures ? Bref, pourquoi ne pas plutôt parler de façon aussi détaillée des systèmes qui sont vraiment sur les 42 hectares de la ferme de l'auteur ?

Sur la notion de keylines, alias baissières (je crois), les lignes de niveau plantées d'arbres qu'on voit bien sur la photo aérienne en couverture, je m'interroge : peut-on vraiment parler de ce concept sans parler de type de sol ? Selon le caractère plus ou moins drainant ou hydromorphe du sol, je soupçonne que faire des baissières à l'aveugle peut avoir des conséquences très négatives. Je note aussi que, concernant les cultures d’annuelles en association avec les arbres, l'auteur vante la nécessité de la sous-soleuse, qui, tirée par un tracteur musclé, vient ameublir le sol tout en « taillant » les racines des arbres qui viendraient sinon concurrencer les cultures moins pérennes. Ah, et le mot de la fin : « La clé de la solvabilité de votre ferme est de faire baisser les coûts de production. »