samedi 25 mai 2019

A Clockwork Orange - Anthony Burgess

Ce qui saute aux yeux en premier lieu dans A Clockwork Orange, c'est le langage. Une foule de néologismes : l'argot des jeunes dingues de ce futur. Pendant les trois ou quatre premières pages, je prenais la peine d'aller consulter le lexique à chaque occurrence. Mais ce n'est pas très viable : mieux vaut se laisser porter par le flot linguistique. Et ça marche : on comprend rapidement l'essentiel, et l'esprit comble les trous en reconnaissant les schémas familiers. Cet argot est un mélange d'importations du russe, de vieil anglais et de bizarreries diverses. Rendre cet amalgame plaisant, et même enthousiasmant à lire est une prouesse appréciable.

Alex, 15 ans, aime bien sortir le soir avec son gang pour tabasser, violer, voler et tuer. Il finit par se faire choper, et se retrouve en prison où il subit un traitement destiné à lui rendre la violence physiologiquement insupportable. Une fois relâché, il est incapable de violence, alors c'est le monde qui, cette fois, est violent envers lui. Cette structure en deux actes se faisant écho autour d'un acte central fonctionne à merveille. La violence, qui semble tout d'abord venir exclusivement d'Alex et ses pairs, semple petit à petit omniprésente. Par la moindre parcelle de la société n'y échappe. Et la pire violence n'est pas tant physique. Les horreurs que commet Alex, certes atroces, sont souvent décrites d'une façon qui touche à la bouffonnerie. Par exemple quand il s'en prend à une vieille folle aux chats extrêmement tenace et trébuche dans les gamelles de lait. Cette horreur là est tellement grotesque qu'on peut presque en rire, la prendre la la légère, se dire que l'auteur en fait trop. Par contre, quand on plonge dans l'esprit d'Alex, et qu'on cherche à comprendre ce qu'il est, on heurte un mur. Il n'y a pas de justification pour le mal qui l'habite. Grand amateur de musique, il écoute Mozart et Bach en fantasmant des tueries. Et il ne change jamais. Pas de rédemption. Ce qui ne l'empêchera peut-être pas de trouver sa place dans la société.

L'autre personnage fascinant est F. Alexander, qui subit à domicile une agression du gang. Sa femme en meurt. Et pourtant, quand deux ans plus tard Alex frappe à sa pote pour chercher du secours... il l’accueille. Il ne le reconnait pas, certes, mais malgré ce qui est arrivé la dernière fois qu'il l'a fait, il ouvre sa porte à un inconnu de nuit. Pourquoi ? Et il n'a même pas perdu ses idéaux constructivistes : il voit Alex comme une victime de l'oppression étatique, une victime de la société. Ce personnage n'est pas un saint, il a ses propres vues politiques et est prêt à presque tout pour les imposer, et on se demande à quel point il est sincère dans sa naïveté ou arbore cyniquement une bonté qui a pour unique but de servir ses fins politiques. Peut-être n'y a-t-il pas de différence entre les deux.

A Clockwork Orange me laisse perplexe. Mais pas perplexe dans le mauvais sens du terme. Disons que face à un roman aussi radical, dans son langage comme dans son fond, je me sens un peu égaré. Dans ce cas, c'est une qualité. Je crois que j'ai beaucoup aimé A Clockwork Orange parce que c'est stimulant. Une plongée totale dans un esprit et une société malades, qui se contente de secouer avec violence et originalité des thèmes éternels sans avancer la moindre réponse.

1962, 140 pages, penguin

mercredi 22 mai 2019

La cinquième saison - N. K. Jemisin

Un point de départ à priori intéressant : sur un continent régulièrement ravagé par des cataclysmes sismiques d'ampleur apocalyptique, quelques individus ont la capacité de plus ou moins contrôler la terre et ses tremblements. En conséquence, ils sont craints par la population et utilisés dès l'enfance comme des armes par une institution à l'éthique douteuse. Mais ce contexte qui éveille la curiosité n'empêche pas La cinquième saison d'être parfaitement médiocre.

Déjà, l'écriture. Le choc est rude. N. K. Jemisin commence brutalement par une exposition totalement superflue au lieu de faire découvrir son univers par le biais des personnage. Aussi, c'est écrit au présent et, en bonne partie, à la deuxième personne du pluriel. Comme si ça ne suffisait pas, Jemisin accumule jusqu'à l’écœurement les pirouettes de langage lourdes et prétentieuses : abus de l'italique, répétitions intempestives, retour à la ligne en pleine phrase... Et ça déborde de néologismes. Par exemple, « rouille » est une sorte de juron que Jemisin nous sert à toutes les sauces dans une triste tentative d'étoffement de son univers. Mais, au final, c'est juste comme si les personnages disaient « merde » toutes les deux pages : lourd, très lourd. Quand on additionne tout ça, on obtient un résultat qui certes se lit très facilement, mais qui est surtout extrêmement pénible.

Et ce n'est pas la trame qui vient sauver La cinquième saison. Il y a quelques bonnes idées, comme le statut social précaire des « gêneurs » qui contrôlent les forces sismiques, ou la faune qui change de comportement lors des cinquièmes saisons apocalyptiques. Mais au final, on a juste l'impression de lire une longue, bien trop longue introduction, qui n'offre après 460 pages pas l'ombre de la moindre résolution. Les mystères exposés, comme ces étranges créatures humanoïdes que sont les mangeurs de pierre, ou ces cristaux géants et flottants qui semblent hérités d'une antique civilisation, ne sont absolument pas expliqués. A la place, Jemisin meuble avec un interminable triangle amoureux. Vraiment, à partir du dernier tiers, au lieu d'une culmination, il ne se passe vraiment plus rien, si ce n'est un combat final artificiel. Tout semble creux, forcé, étoffé par du vide. Et les personnages, susceptibles et colériques, qui passent beaucoup de temps à se crier dessus pour rien, deviennent juste antipathiques.

460 pages, 2015, nouveaux millénaires

dimanche 19 mai 2019

L'altruisme efficace - Peter Singer

L'altruisme efficace selon Peter Singer est à peu près ce à quoi je m'attendais, c'est à dire de l'altruisme pragmatique ou pratique. Il commence fort dès les premières pages en prenant l'exemple qu'une jeune homme abandonnant une carrière universitaire pour aller travailler à Wall Street. Pourquoi ? Parce qu'il peut ainsi gagner plus d'argent, et donc en donner plus à des projets humanitaires efficaces. On comprend rapidement qu'il ne s'agit en aucun cas de changer l'organisation sociétale, mais de travailler avec celle qui est déjà là. C'est une position tout à fait défendable, mais qui exclut en conséquence beaucoup de pistes pour rendre le monde meilleur. Du coup, l'altruisme efficace semble très... correct. Inoffensif. Il ne s'agit pas d'accomplir des changements radicaux, mais de faire un peu mieux. Pas la peine de changer le monde, il suffit de dépenser un peu moins d'argent en choses vaines pour transférer cet argent là où il peut sauver des vies. Une approche qui hérissera le poil des plus radicaux.

Autre point discutable : en mettant en avant essentiellement le caritatif, Peter Singer fait, en somme, l'apologie de la charité. Dans l'opposition entre libéralisme économique et étatisme, il prend donc position pour la première option : c'est aux individus de faire le bien, de leur propre initiative. Encore une fois, c'est avant tout pratique : si on ne peut pas raisonnablement demander à l'individu de changer les institutions étatiques, il a une certaine maitrise sur la gestion de ses revenus. Pragmatique, donc.

Certains points sont parfaitement convaincants, notamment la recherche de l'optimisation de l'efficacité de l'argent donné. Il ne faut pas céder à l'impulsion émotionnelle, mais prendre le temps de faire des maths, pour se rendre compte par exemple qu'il est possible, avec la même somme, d'offrir des vacances à dix enfants américains pauvres ou de sauver cent enfants de la cécité dans des pays en voie de développement. Ainsi, il devient possible de savoir comment faire le maximum de bien avec un rapport coût-efficacité optimal. L'héritage utilitariste est clairement là, et, dans ce genre de cas, ses conclusions sont sans conteste importantes et bénéfiques : avant de donner, il faut avoir la certitude de l'efficacité des projets envisagés en les comparant à d'autres. Singer ne manque pas de donner des pistes claires dans ce but (notamment des organisations d'évaluation des ONG comme GiveWell).

Globalement, ces discussions sur l’altruisme, qui passent notamment par le don d'organe, sont assez captivantes. L'esprit humain est empli de biais divers qu'il s'agit de surmonter pour pouvoir prendre des décisions aussi rationnelles que possible. Par exemple, il est bien plus difficile d'éveiller de l'empathie pour un groupe de personnes que pour une seule. Des biais qui, comme c'est exploré dans Thinking fast and slow ou plus précisément dans Le syndrome de l'autruche, rendent très difficile la lutte contre des menaces insaisissables comme la catastrophe environnementale en cours. Et c'est d'ailleurs là que la thèse de Singer semble la plus faible : que signifie sauver quelques milliers, ou même quelques millions de vies, quand ce seront des centaines de millions voire des milliards qui seront en jeu d'ici la fin du siècle pour des raisons environnementales ? Singer argumente que, dans ce cas, il est difficile pour le particulier de savoir où orienter son argent. En effet, la question pourrait être de savoir où ne pas orienter son argent. Il dit aussi à ce sujet : « Mais comme ce résultat est crucial, toute action n'ayant qu'une infime chance de modifier les choses peut néanmoins avoir une très forte attendue. » (p.191), ou encore «l'utilité attendue d'une très modeste réduction du risque d'extinction humaine écrase toutes les autres bonnes actions que nous pourrions accomplir » (p.222) mais il conclut sur l’incertitude et refuse de placer la catastrophe environnementale (qu'il mentionne essentiellement par le terme réducteur de « changement climatique ») comme priorité. Il ne s'agit pas de nier les bienfaits de l'altruisme efficace de Singer : si plus de gens suivaient cette doctrine, le monde en sortirait certainement meilleur, et la cause environnementale elle-même y gagnerait, à travers une certaine réduction du consumérisme inhérente au mode de vie des altruistes efficaces. Cependant, le désastre environnemental ne manquera pas, lui, d'être radical, et on peut se demander si tout projet d'avenir ayant peur de la radicalité n'est pas autre chose qu'une fable rassurante.

248 pages, 2015, les arènes

vendredi 17 mai 2019

Stoner - John Williams

Un bouquin étonnamment excellent. Étonnamment, parce qu'en apparence, Stoner est un roman fort classique : la vie d'un homme relativement banal, enseignant à l'université, dépeinte d'une façon parfaitement formelle, c'est à dire linéairement de sa naissance à sa mort. Mais, bien sûr, peu importe la forme, ce qui compte, c'est l'exécution, et elle est ici tout à fait exceptionnelle. Il y a quelque chose dans l'écriture, une élégance sobre et efficace, un vocabulaire simple mais habilement choisi, qui lui donne une douceur délicate et aisément digestible.

Mais derrière cette douceur se cache une rare brutalité. Pas de violence physique, non, pas de sang, et même bien peu de larmes. Juste un intense sentiment de solitude et d'isolement face l'indifférence de monde et la malveillance du prochain. Stoner est fils de paysans sans éducation, et dès qu'il rencontre la littérature, il abandonne l'agrologie pour s'y consacrer à plein temps. Il se retrouve à enseigner là où il a été éduqué, pour le restant de sa vie. Ayant beaucoup lu mais toujours ignorant, il se marie avec la première femme qu'il désire, et cette union, pour le lecteur qui y assiste avec des yeux affolés, est une prévisible catastrophe. Sa femme est à l’occasion un terrible monstre, creux et nuisible, et j'en voulais presque à John Williams de réussir à me faire détester autant un personnage, comme s'il en faisait trop. Mais je ne suis pas sûr qu'il en fasse trop. Ainsi, la vie domestique de Stoner est vampirisée. Il aura une fille, mais elle aussi deviendra une chose froide et vide. Mais Stoner, vu de l'extérieur, n'est-il pas lui-même une telle chose froide et vide ? A l'université, où il trouve du réconfort dans l'étude et tente tant bien que mal de ne pas devenir un automate, le même schéma se répète. Suite à de risibles luttes intestines, où il agit avec probité, un supérieur hiérarchique décide de lui pourrir la vie pour les décennies à venir. Oh, tout comme sa femme : pas à cause d'une méchanceté particulière. Juste une ignorance assassine de comment être meilleur. Et Stoner encaisse. L'illustration de couverture de cette édition est très bien choisie : c'est exactement comme ça que je l'imaginais. Et la vie s'écoule :

He was forty-two years old, and he could see nothing before him that he wished to enjoy and little behind him that he cared to remember. (p.181)Il a une aventure, et il découvre l'amour sur le tard. Sans doute les meilleurs jours de sa vie. Et il apprend, mais si tard, tellement tard, à se séparer des chaines de la morale chrétienne traditionnelle :

They had been brought in a tradition that told them in one way or another that the life of the mind and the life of the senses were separated ans, indeed, inimical ; they had believed, without having ever really thought about it, that one had to be chosen at the expense of the other. That the one could intensify the other had never occured to them. (p.199)Il trouve même la force de lutter un peu, au foyer comme à l'université. Et puis voilà, un cancer, et il meurt. Stoner est un roman étrange. Sous un épais vernis de classicisme, la peinture sans concession de l'existence universitaire et d'une vie venue s'y réfugier, loin du monde, une vie froide, ponctué de rares îlots de chaleur et de longues trainées de glace acérée.

278 pages, 1965, new york review books

mardi 14 mai 2019

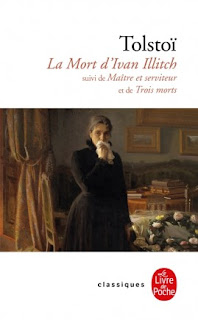

La mort d'Ivan Illich, Maitre et serviteur - Tolstoï

Un recueil de récits au thème commun : la banalité de la mort. Dans La mort d'Ivan Illich (1886), le personnage éponyme est un haut fonctionnaire à la vie bien rangée et à l'esprit endormi. Comme le Berg de Guerre et paix, il a pour essentielle préoccupation que sa vie soit correcte, convenable, normée : en bref, que sa vie soit comme celle de n'importe quel bon bourgeois. Son existence est comme figée, et les années qui se ressemblent passent en un éclair. Plus d'une moitié de la nouvelle est consacrée à sa longue agonie. Atteint d'une maladie absurde, arrivée par hasard, la souffrance et la pente glissante vers la mort lui font réaliser que, peut-être, le chemin sur lequel il s'est laisser entrainer par l'inertie sociale n'était pas le bon. Mais, surtout, la maladie est une déviance : et c'est en se retrouvant exclu à cause de cette soudaine anormalité qu'il réalise que les liens qui l'unissaient à son monde social étaient terriblement légers. Le voilà désormais un fardeau pour ceux qui étaient ses proches, qui ne font preuve de compassion que par respect des conventions. Seul un domestique, homme du bas peuple, à l'esprit dénué des vaines ambitions du théâtre de la vie mondaine, agit humainement avec lui.

On retrouve dans Maitre et serviteur (1895) cette fascination qu'a Tolstoï envers la simplicité honnête de l'homme commun et travailleur, explorée en détail à travers le personnage de Lévine dans Anna Karénine. Un bourgeois de campagne, Vassili, et son serviteur, Nikita, partent sur les routes pour conclure une affaire. Mais Vassili, aveuglé par sa cupidité, les entraine en plein dans une tempête de neige. Nikita, grâce à sa sagesse populaire, survit, tandis que celui qui court après le profit, avide et déraisonnable, succombe, mais non sans se racheter par un dernier acte de bonté désintéressée.

Il ne faudrait pas juste voir dans ces récits une morale un peu naïve, une simple apologie de la simplicité. Certes, il y a de ça, mais le tout est sublimé par le talent incroyable qu'a Tolstoï pour façonner des personnages magnifiquement et terriblement humains. Par exemple, la peinture de Nikita, alcoolique repentant, luttant pour trouver la force de refuser un verre, et plus tard acceptant stoïquement la forte probabilité de sa mort, est indéniablement touchante. Même un personnage comme Ivan Illich, à priori peu attachant, parvient sous la plume de Tolstoï a arracher l'empathie du lecteur, à travers ses souffrances et ses regrets, ses haines et ses rares affections. On retrouve également dans les deux récits une préoccupation chère à l'auteur : l'échec de l'institution qu'est le mariage. La vie commune n'est que résignation, habitude et petites mesquineries. La satisfaction ne semble se trouver qu'en dehors des normes de la bonne société. Dommage que le dernier récit, Trois morts, paraisse bien léger après les deux autres.

le livre de poche, 224 pages

samedi 11 mai 2019

La Montagne Magique - Thomas Mann

Avec La montagne magique, Thomas Mann s'attaque au passage du temps et à la passivité humaine. On pense à Oblomov, un prédécesseur, et au Désert des tartares, un successeur, avec lequel il partage d'une façon remarquable ces thèmes centraux. Deux autres romans volumineux, Le jeu des perles de verre et L'homme sans qualités, revenaient régulièrement dans mon esprit. Non seulement eux aussi se penchent sur ces thèmes, mais ils ont le même côté extrêmement bavard, riche en digressions et abstractions, qui vient plus ou moins entraver la lecture.

Il me semblerait difficile de parler de ce livre sans évoquer la façon dont j'ai été en contact avec lui. L'été dernier, j'ai voyagé pendant un certain temps dans les Balkans et en Grèce. Antoine, compagnon de voyage, avait avec lui sa fidèle Montagne magique. J'avais moi-même mes propres livres, mais, dans les longs moments d'attente, ou quand je n'avais plus rien à lire et devais patienter jusqu'à ce qu'on se retrouve dans une ville de taille respectable pour trouver une librairie, le lorgnais sur la Montagne. Au fil de sa lecture, Antoine me racontait les paisibles aventures de Hans Castrop, et parfois me lisait des passages à haute voix. Je me souviens très clairement de certains jours (notamment dans ce village isolé des montagnes de Macédoine) où, toutes mes lectures épuisées, je jalousais Antoine, qui tenait l'épais volume entre ses mains. Mais c'était adapté : je m'amusais à relever les points communs (certains réels, d'autres plus douteux) entre Hans et Antoine, qui jouait le jeu. Puis, une fois le long voyage terminé, Antoine m’exhortait régulièrement à lire la Montagne. Le moment est enfin venu récemment, au cours d'un autre voyage : un sac à dos, une amie autrichienne, et les chemins de pèlerinage espagnols. Vraiment, c'est une lecture adaptée à l'itinérance : alors que l'on bouge en permanence, que l'on est hyperactif, se plonger dans l'immobilité de Hans est comme un retour à l'équilibre. Pour nous, chaque jour est riche en nouveautés, et ainsi le temps s'allonge, chaque heure est plus riche. Mais pour Hans, chaque jour est le même, répété à l'infini, et pour lui le temps disparait, une année devient un mois, puis une heure, et, à force de ne rien faire, le temps perd tout sens. Je lisais ainsi, dans les auberges, jouissant de l'écriture superbement habile de Mann qui décrit une journée en cent pages et des années en une ligne.

Mais, vers la fin de la marche, surprise : j'ai oublié ma Montagne dans l'auberge précédente. Coup du sort, cette révélation intervient à la fin d'une journée particulièrement intense : 40km de marche en montagne, au cœur du Camino Salvador. Je suis épuisé, vidé, et sans mon livre, je me laisse aller à rester allongé sur le lit à baldaquin dont j’occupe l'étage supérieur, comme Hans pendant les cures de repos qui occupent la plupart de ses journées. Mais lui se complait dans la passivité, à tel point que le repos devient l'activité, tandis que moi, à ce moment précis, mon repos est mérité, nécessaire. Mon corps hurle son mécontentement pour la façon dont je l'ai traité, mais au fond, il est secrètement ravi : il a eu l'occasion de se rappeler ce dont il était capable, ce qu'il pouvait endurer, et il en retire une nouvelle énergie. A l'avenir, il pourra ajouter ce souvenir à quelques autres, et se dire : « Oui, j'ai fait ça ! Ha ha ! » Hans, à l'occasion d'une ballade en ski, effleure ce genre de sentiments : il est pris dans une tempête de neige, et alors que son cerveau est envahi par des signaux chimiques d'urgence, le temps se dilate, ralentit, et l'existence se fait plus dense, solide, réelle. Il aurait dû en tirer une leçon : fuir le sanatorium. Nous aussi, sur le chemin, somme pris dans une tempête de neige. Certes, pas en montagne, mais tout de même : un vent puissant et glacial, une neige étonnamment dense, et rien pour s'abriter. Comme Hans avec ses skis, il nous faut malgré tout avancer, avaler les kilomètres, s'entêter pendant des heures, trempés, dévorés par le froid, rigolant nerveusement. Et le rire n'est pas que nerveux, il est sincère, volontaire, car nos sens et notre esprit sont en éveil d'une façon délicieusement primaire.

Enfin bref, j'ai perdu ma Montagne. Le voyage prend fin, je rentre chez moi, et quelques jours plus tard, je m'achemine à la bibliothèque pour trouver un nouvel exemplaire. Mais l'écriture de Mann, dans la chaise longue entre les vastes rayons de livres, ou dans la boite qui me sert d’appartement, dans l'immobilité de mon fauteuil Ikea, me pèse plus que jamais. Les moments de narration les plus brillants, comme les longues et croustillantes discussions entre Hans et Clawdia, son « amante », ou ce superbe point final apporté à la relation entre l'humaniste Settembrini et le négatif Naphta, sont toujours aussi fins et percutants. Mais, dans les intervalles, on butte sur les interminables discussions abstraites, sur les digressions intempestives, les développements disproportionnés, et la prose de Mann n'emporte plus guère, elle bloque. Tant pis : maintenant que ma vie est à nouveau statique, sédentaire, je suis redevenu moins tolérant à l'étirement, mon temps est désormais une marchandise pour laquelle une infinité d'acheteurs sont en compétition, et j'ai l'impression que Mann le traite à la légère. Alors, de la même façon que Hans, la pensée paresseuse, n'écoute ses deux mentors que d'une façon floue et confuse, je m'abaisse à lire quelques pages en diagonale. Cependant, je me sens tout excusé : c'est comme si Mann, explorant le rapport au temps, jouait avec la façon son lecteur le perçoit. Ainsi, c'est peut-être le seul roman où l'inégalité entre les passages captivants et d'autres, bien moins accessibles, ou même franchement ennuyeux, me semble faire intégralement et consciemment faire partie de l’œuvre. Mais je crois que je me fais des idées.

990 pages, 1924, livre de poche

jeudi 9 mai 2019

Carnet de voyage - Camino Francés & Camino San Salvador

Contexte.

Je pars marcher un peu en Espagne avec Bernadette, une amie autrichienne. En Autriche, c'est un prénom parfaitement courant et actuel, comme Jacqueline par exemple. En fait, Bernadette est plus jeune que moi : elle aura 25 ans au cours du chemin. Moi, j'en aurai invariablement 26. Le Camino Francés n'est pas le choix le plus évident (trop bondé), mais le mois d'avril semble être la bonne époque pour le faire : le froid est sur le départ, et les hordes de pèlerins ne sont pas encore arrivées. Et puis, sur la fin, le Camino San Salvador, pour lequel Bernadette a rendez-vous avec des amis, devrait offrir un changement agréable.

Étant donné la nature monotone et fort peu excitante du Camino Francés, je laisse de côté la narration au jour le jour, adoptée pour mes précédents carnets de voyage, au profit d'un récit plus elliptique.

1. La traversée des Pyrénées / de St Jean à Pampelune / 9 - 12 avril

J'ai rendez-vous avec Bernadette le 12, à Pampelune. Les premiers jours sont donc solitaires, ce qui n'est pas pour me déplaire : il y a plusieurs années que je n'ai pas vraiment marché seul. Dans le train de Bayonne à Saint Jean, il y a une écrasante majorité de pèlerins. La petite ville qu'est Saint Jean est sur une hauteur, et j'attends l'ouverture de l'auberge en profitant du grand air et de la vue sur les montagnes. J'écoule l'après-midi en me baladant entre les averses. La forteresse militaire centrale a été transformée en collège : ça correspond bien à mes souvenirs de mes années passées dans cette institution. Je lis dans une prairie, entouré par le bêlement des moutons et le pétillement de l'herbe mouillé. Le gite public est rapidement rempli. Il y a une femme très bavarde et collante qui a le visage paralysé. C'est étonnant, d'autant plus qu'elle a installé, sur son lit, une montagne de peluches portant autour du cou des petites coquilles saint-Jacques.

Le col de Lepoeder (alias route Napoléon) est officiellement fermé, mais les gens du bureau des pèlerins n'ont pas l'air de prendre cette interdiction trop à cœur. Je fais quelques recherches sur la météo et les risques potentiels, et je me décide à tenter ce chemin, qui s'attaque vraiment à la montagne, plutôt que celui qui est recommandé, qui suit une route.

Note potentiellement importante : J'ai franchi le col de Lepoeder alors qu'il était officiellement, fermé, ce que je ne recommande pas. Ceci dit, quelques conseils. Déjà, ne pas s'y aventurer en plein hiver. S'assurer au bureau des pèlerins que la situation n'est pas trop extrême. Vérifier la météo. Avoir une certaine habitude de la marche, de bonnes chaussures, et de quoi se tenir chaud : mes quatre couches et mes deux capuches n'étaient pas de trop. Et ne pas hésiter à rebrousser chemin en cas de conditions trop hostiles (la route vers Luzaide était mon plan de repli, mais je ne garantis pas sa praticabilité).

|

| Chaude ambiance et jolie vue au col de Lepoeder. |

Le 10, je pars vers 6h30. Il fait nuit et frais. A la croisée des chemins, je prends celui de gauche : celui qui passe par la montagne, officiellement fermé. Je ne croiserai absolument personne pendant des heures. Le soleil se lève alors que je grimpe les contreforts des Pyrénées. La vue sur les vertes collines et les prairies humides est splendide. Mais, rapidement, c'est l'averse, et le reste de la journée se passera au cœur des nuages. Je grimpe toujours, et il fait de plus en plus frais. Personne. Juste moi, la route, et le paysage désolé qui se perd dans la brume à quelques mètres. Soudain, un énorme chasse-neige me dépasse : un des types à l’intérieur me fait ce que j'interprète comme un signe de reproche, mais c'est peut-être un simple salut. Je dépasse la petite départementale qui est mon option de repli. J'ai sur moi un t-shirt, une polaire légère, une veste à capuche et une veste de pluie coupe-vent. Je ne dirais pas non à des gants. J'arrive à la croix, là où il faut quitter la route pour s'engager sur les chemins. Je suis à 1200 mètres et il n'y a pas de neige : j'en déduis qu'il ne doit rien y avoir de trop terrible, plus haut, à 1400 mètres. Dans la montagne embrumée, je dépasserai en tout sept personnes, dont aucun français. Le premiers sont surpris que j'arrive de Saint Jean, eux viennent d'un gite plus près. Je progresse, le froid mord, mais pas tant que ça. La neige est désormais là, et je dois parfois marcher un peu dessus pour progresser. Certaines congères sont énormes. Il y a même plusieurs stations téléphoniques de secours. Après ces pérégrinations, j'arrive au col de Lepeoder, 1400 mètres. Il y a pas mal de neige, un vent froid et un océan de brume. Un endroit parfait pour une pause. Je commence à être fatigué. Je mange un peu, et je repars. Je glisse dans un couloir neigeux et descends quelques mètres sur les fesses. Comme j'y ai plongé mes mains pour freiner, le froid me brule pendant quelques instants. Je prends le chemin direct vers Roncevaux, jugé dangereux car pentu. Je traverse une forêt froide, embrumée, fantomatique.

J'arrive à Roncevaux à 13h. Alors que j’interagis avec la femme de l’accueil, elle parle dans son oreillette et fait un grand Oh. Je devine un problème. En effet, elle m'apprend qu'il n'y a plus d'eau courante dans tout le village. Plus tard, quand le dortoir ouvre et que l'information se répand, quelques protestations outrées. Le coin est bruyant : il y a presque 200 lits.

Je passe l'après-midi tant bien que mal, c'est bondé et assez désagréable ici, et la météo est trop horrible. La fille du lit au-dessus du mien attire des hommes qui viennent squatter dans notre box pour faire leur cour. Pourtant, elle lit un livre de Paulo Coelho, ce qui est un grave défaut. A 20h, la messe. Il n'y a que trois moines, et c'est assez décevant. A un moment, après la quête et le câlin qui semble habituel en Espagne, tout le monde se déplace devant l'autel, et, ne me mêlant pas au troupeau, je révèle mon hérésie. Mais je reste, et m'incruste ensuite à la visite de la crypte, du cloitre et d'un tombeau apparemment saint.

Matin du 11 avril. Les pèlerins sont paresseux. Alors, pour éviter qu'ils ne s'attardent trop, le gens de Roncevaux diffusent une charmante musique à 6h10. Le temps de me préparer, et je suis dehors. Il fait nuit, et il pleut. Je sort ma lampe et je guide Teddy, un américain aux airs de Teddy Roosevelt, à travers les ténèbres. Les flaques, conjuguées aux racines, sont vicieuses. Le jour se lève, et la pluie se maintient toute la matinée, sans être diluvienne. Les chemins sont agréables, et je ne vois pas grand monde, ce qui me surprend : je craignais une large affluence. Mais d'après ce que me dit l'unique commerçant d'un village, après m'avoir forcé entre les mains un verre de rouge, la saison intense ne commence que dans deux semaines.

Le 12, la matinée de marche passe vite : seulement 15km pour rejoindre Pampelune. Et je suis toujours agréablement surpris par le charme des sentiers et l'absence d'embouteillages de pèlerins : la pérégrination est fort agréable. Une fois à Pampelune, un peu après 10h, je laisse mon sac à l'albergue et vais explorer la ville. Il y a les petites rues pleines de bars tapas, quelques belles façades typiques et joliment colorées, et je vais vers la citadelle. Elle a été partiellement détruite pour laisser place à l'urbanisme dévorant, mais elle reste énorme. Ses murailles offrent une protection bienvenue face à la ville insatiable. Je retourne près de l'auberge, mange sur un banc, et passe le début d'après-midi à lire et somnoler. Bernadette arrive à quatre heure. On part se balader et on papote. Elle a toujours cette façon étrange de parler, comme si les mots se bousculaient en vrac dans sa tête et éclataient confusément entre ses lèvres. Je suppose que le manque de sommeil n'aide pas. On gambade, et on se pose au soleil. Le soir, elle veut aller manger quelque part, alors que je propose de simplement manger des pistaches sur un banc au soleil. Mais soit. On finit dans un bar à tapas, et c'est atroce. Je laisse Bernadette faire le social. Les gens sont entassés, c'est bruyant, et on a le malheur de vouloir s’installer à une table que des espagnols avaient en vue. On serait quand même mieux sur un banc près de la rivière à manger des pistaches.

|

| Famille de pèlerins typique dans son environnement naturel. |

2. Vertes vallées et bondissantes collines / de Pampelune à Burgos / 13 - 19 avril

Le matin suivant, j'assiste enfin à ce à quoi je m'attendais : des tas de pèlerins sur le chemin, devant et derrière nous. Mais cela n'empêche pas la vue d'être charmante, avec un paysage vallonné et verdoyant. Le matin est le plus froid jusqu'à maintenant, mais la journée est la plus chaude. On mange et paresse sur les rives d'une rivière, au pied d'un vieux pont de pierre. Le 14 arrive rapidement. Anecdote du jour : alors que le matin n'est pas encore très avancé, on s'assoit au bord du chemin, Bernadette pour vérifier quelque chose dans son guide, moi pour prendre mon petit-déjeuner. Un pèlerin nous fait l'inévitable « Buen Camino ». On murmure vaguement une réponse. Le type s'arrête, se tourne vers nous, et répète plus fortement : « Buen Camino ». On lui répond avec un peu plus de vigueur. Quand on le dépasse, peu après, je ne manque pas de lui faire un sonore « Buen Camino » accompagné de mon plus grand sourire. Sinon, je paysage est resplendissant. Monticules et vallées d'un vert éclatant, des villages de pierre antique et des vieux forts, des petits coins de montagne boisée. L'ambiance est champêtre et donne un peu l'impression de plonger dans le passé. On prend une variante peu fréquentée, ce qui accentue ce sentiment, mais la seule auberge qui s'y trouve est occupée par un groupe. Alors on fait 10km de plus, soit au moins 40km pour la journée. On est fatigués comme il faut, dépensés sans être épuisés.

Le chemin se déroule sans heurts, et la société de Bernadette, ainsi que l'aisance de l'aventure, font que je prends peu de notes. Mentionnons néanmoins un jour de pluie permanente, compensé le soir par le poêle flamboyant de l'albergue : un coréen y crame son manteau. Le 19, on arrive à Burgos après une grosse journée de 36km passée en bonne partie dans une brume épaisse. L'entrée dans la ville est étrange : comme c'est le vendredi saint, tout est fermé, et il n'y a personne. Jusqu'à rejoindre l'ultra-centre, on a l'impression d'une ville morte. Et, surprise, l'albergue, large pourtant de 150 lits, est complète. On en tente une autre, plus petite mais pas moins pleine. Je réalise soudainement que le vendredi saint en est la cause. On se retrouve donc dans un hostel à l'organisation douteuse : le temps d'attente est phénoménal.

Plus tard, on remarque une procession de gens portant des cagoules pointues, accompagnés d'une fanfare qui balance une rythmique quasi militaire et d'un type cagoulé qui porte sur son épaule une énorme croix. Petit à petit, on se rend compte que des processions comme celle-ci, il y en a partout : elles se rejoignent à la cathédrale. C'est assez ahurissant : il doit y avoir des centaines, si ce n'est des milliers de participants. Ils sont dans tous les coins, avec chars et tambours. Point culminant quand Bernadette et moi, passionnés par la situation, nous retrouvons dans une ruelle où passe une procession colossale. On est quatre ou cinq badaud collés aux murs, et les fanatiques nous frôlent par centaines, les tambours font résonner nos organes, la dépouille du christ nous passe sous les yeux. Au cœur de cette mascarade morbide, on ressent un aperçu de ce que beaucoup prennent sans doute pour le sentiment religieux : la réjouissance superficielle des sens et de l'esprit par un spectacle bien mené. Il y a dans ces joueurs de tambour qui marchent au pas en répandant une rythmique martiale des relents de fascisme, et quant aux troupes masquées qui marchent en d'interminables lignes, elles n'évoquent que l'aveuglement le plus abject. Dans de telles conditions, retourner à notre auberge est une aventure : le pont, envahi, est infranchissable. Tambours et trompettes résonnent toute la soirée.

3. Le grand vide de la Meseta / De Burgos à León / 20 - 26 avril

Le 20 avril, journée de 40km. Le paysage particulier du plateau Meseta est réputé ennuyeux, non sans raison. Des champs à perte de vue, très peu d'arbres, très peu de relief. Très peu de choses, en somme. Au début, on perçoit aisément les petits oiseaux, seuls êtres vivants des environs. Ils se perchent sur des arbustes nus, ils chantent et observent. Puis le vent noie leur musique, à moins que nous sortions des zones où ils peuvent encore vivre. Sur les toits, sur les clochers, des nids de cigognes.

Le 21, le type qui travaille au gite municipal, seulement depuis quelques semaines, est un personnage intéressant. Clairement un itinérant, qui prend le travail qu'il trouve. Il dort et vit comme nous dans l'albergue. Il parle plusieurs langues, est fort bavard et un peu gênant. Une jeune suédoise arrive. Elle correspond bien au cliché : grande, mince, parfaitement blonde et fort peu loquace. Elle est avec Bernadette et moi dans la salle du poêle, occupée à passer de la pommade sur ses longues jambes. Le vagabond tente, sans grand succès, de faire la conversation, et il lui annonce d'un air dégagé qu'il sait fort bien faire des massages si elle veut. C'est un peu triste. Je me demande : c'est peut-être qu'il ne se rend pas compte que cette proposition est tout à fait déplacée. Ou peut-être qu'il est juste désespéré. Il ne doit avoir d'attaches nulle part, je l'imagine en errance perpétuelle. Et la suédoise, bien que fort introvertie, est très bavarde pendant son sommeil.

Le 22, beaucoup de route goudronnée, puis un classique chemin droit comme une ligne au milieu d'un paysage toujours aussi joyeusement dégagé. L'environnement parfait pour déblatérer longuement sur la vie idéale vers laquelle nous devrions tenter de nous diriger. Le vide laisse le champ libre à l'esprit.

Le 24 au matin, le monde est pluvieux quand on sort du gite. Rapidement, les choses empirent. Un vent glacial se révèle, dangereusement proche de zéro, et la pluie se transforme en une neige étonnamment dense. Le paysage est d'une platitude désespérante : rien pour nous protéger des éléments. On marche toute la matinée dans les conditions finalement bien pires que celles de mon premier jour sur le chemin fermé du col de Lepoeder. Rapidement mes chaussures abandonnent le combat de l’étanchéité, et, vers la fin de l'épreuve, alors que le froid et l'humidité s'infiltrent jusqu'aux os, le corps et l'esprit se laissent aller à d'interminables rires nerveux. Le rendez-vous avec les amis de Bernadette est fixé à après-demain à León, mais on n'est qu'à 18km de la ville. On va avoir du temps libre. Aujourd'hui, en partie pour fêter l'anniversaire de Bernadette, en partie pour se récompenser d'avoir traversé les épreuves climatiques du matin, on s'offre pour la première fois une bouteille de vin.

Le 25, malgré le vent, on atteint León aisément. On se trouve une auberge en plein centre, tenue par un type tout à fait charismatique, qui ressemble à guitariste de rock progressif sur le déclin ayant trop bu et fumé. L'endroit, un vieux bâtiment aux planchers en bois, est chaleureux. León est une ville assez grande mais, comme souvent, le centre historique est limité. Comme d'habitude, tout est fermé l'après-midi : il faut attendre le soir pour que Bernadette puisse se procurer de nouveaux livres. Je l’inonde de suggestions, et elle repart notamment avec Frankenstein. Le soir, on mange un repas fait maison, sain et copieux, en compagnie d'américains un peu clichés : obèses, ils se font une spécialité : du mac n' cheese. Avec des chips. Et de la bière. L'américain prévoir de faire des voyages en Irlande et au Danemark pour explorer les origines de sa famille.

Le lendemain, on laisse passer la froide matinée dans le confort de l'auberge. Ensuite, exploration de plusieurs églises, dont une contient un petit musée avec des tableaux de la genèse particulièrement laids. Pour pénétrer dans la cathédrale sans payer, on indique notre intention d'aller à la messe. Mais c'est un piège : la messe se tient dans une petite chapelle attenante. On ne s'y aventure pas, et on reste dans le cloitre où, finalement, on se fait enfermer. Une employée blasée vient nous délivrer. L'après-midi, Bernadette, optimiste, a l'étonnante idée de vouloir s'aventurer au musée d'art contemporain. Mais, surprise, il est fermé pendant les heures de la sieste. A la place, sur les marches du musée Gaudi, en réponse à mes innombrables questions indiscrètes, elle verse beaucoup de larmes en me racontant des drames passés.

4. Les montagnes du Camino San Salvador / de León à Oviedo / 27 - 30 avril

Le 27, devant la cathédrale, on retrouve à 9h les amis de Bernadette. Un italien et deux tchèques, deux femmes. Tous sont bien plus âgés que nous. Ils marchent beaucoup plus lentement et aiment faire des pauses dans des bars. La météo est resplendissante, et après un jour de repos, on a mal nulle part. Surprenant. On avance vers les montagnes, qui grandissent petit à petit devant nous, en marchant sur de hautes collines à la terre rouge. Juste avant l'étape, on croise une centrale nucléaire, entourée de bien d'autres industries. Le soir, pour le repas pris en commun, l'italien invite trois autres personnes à se joindre à nous. C'est assez difficilement supportable.

Le jour suivant, on ne fait que 25km, mais on entre enfin dans la montagne. Bernadette et moi laissons les autres loin derrière nous, et arrivons à l'endroit convenu 2 heures avant eux, après une étape très belle, malgré pas mal de goudron au début : de la roche nue, de la croute terrestre déchirée par les millions d'années, un serpent furtif, les restes calcinés d'un éclair. Avec l’échauffement des semaines précédentes, tout cela nous semble très facile. Irina, une Russe un peu collante, attire ma sympathie quand je la vois faire de la balançoire. Elle me montre des photos du chemin de la journée prises quelques jours plus tôt : tout était blanc de neige. Le soir, discussion avec les autres, pour leur faire comprendre en douceur que l'on n'a pas forcément l'intention de, comme eux, ne faire que 15km le lendemain. Ça se passe à merveille, même si je soupçonne une des tchèques de se faire des idées sur la nature de la relation entre Bernadette et moi.

Du coup, le 29, on se surprend à faire 40km, essentiellement en montagne. C'est, je l'avoue, un peu brutal. Mais c'est aussi grisant d'utiliser de temps en temps son corps à son plein potentiel. On commence la matinée par une longue grimpette vers le point le plus haut du San Salvador. La montagne est magnifique, j'aime ces larges étendues de roches lissées par les millénaires, elles évoquent la violence des forces tectoniques, la puissance invincible du temps qui efface tout, et éveillent en moi un intense plaisir esthétique, énergisant, qui fait que je sautille comme un chamois, débordant d’enthousiasme. Puis c'est la longue et joyeuse descente qui, au fil des heures, impose au corps le fardeau de l'épuisement. C'est aussi la journée la plus chaude jusqu'à présent. Chemins de montagne, routes goudronnées fréquentées ou vides, sentiers de sous-bois à la progression difficile, en compagnie de serpents, chevaux, papillons et moutons. Irina marche à peu près à la même vitesse que nous, et quand on la croise, elle parle beaucoup, essentiellement de questions purement pratiques. Finalement, les derniers 10km se font sur du goudronné, dans le bruit des voitures. C'est moins bucolique, mais, surtout, c'est plat. Le soir, tous les supermarchés de la petite ville sont fermés parce que « fiesta ». Et la femme de l'auberge est choquée quand on lui dit d'où on est partis ce matin. Elle n'en revient pas et, je l'avoue, c'est gratifiant. Mais, horreur, je me rends compte que j'ai oublié ma Montagne Magique à l’auberge précédente.

Le 30, le dernier jour, 30km jusqu'à Oviedo. Beaucoup de goudron, mais quelques jolies hauteurs sur la fin. Mon corps exprime son vif désaccord : après la journée de la veille, il aspire au repos. Je le comprends, et je lui dis qu'il pourra se reposer les jours suivants. On arrive à temps pour choper le bus en milieu d'après-midi, pour une arrivée en France dans la nuit. J'héberge Bernadette qui, sous peu, repart pour Bruxelles. Un timing parfait pour lui faire faire une petite visite guidée du déploiement policier du premier mai.

Fin.

Libellés :

Camino Francés & Camino San Salvador,

Carnet de voyage

mardi 7 mai 2019

The Ocean at the End of the Lane - Neil Gaiman

Je sentais bien que je n'aimerais pas Neil Gailman. Le prologue de The Ocean at the End of the Lane est une introduction efficace : le narrateur, la cinquantaine, se replonge confusément dans le passé à l'occasion d'un enterrement. L'essentiel du récit prend place pendant son enfance, alors qu'il a sept ans et que des voisins étranges l'entrainent dans des péripéties surnaturelles. Hélas, ça ne fonctionne absolument pas. On a juste l'impression d'une succession d'évènements magiques et arbitraires, inexplicables et inexpliqués, et donc dénués de sens. Gaiman ne façonne pas un monde cohérent, avec ses règles internes, où donc pourraient naitre tensions, problèmes et résolutions. Au contraire, on fait face à une succession de péripéties aléatoires. Rien n'est jamais détaillé ou expliqué. Un événement magique, puis un autre, puis un autre.

Pourtant, à un moment, une vraie tension commence à apparaitre : quand l'ordre de la famille du narrateur est bouleversée par l'intrusion d'une créature (dont on ne saura jamais rien de précis) qui se fait passer pour une charmante nounou. Elle rend la vie impossible au protagoniste et commence à faire exploser l'unité familiale en s’appropriant le père. C'est prenant. Mais où mène tout ça ? Nulle part. Pire que nulle part : toute cette partie de la narration est effacée. Quelles sont donc les conséquences du point culminant, où le père est violent envers son enfant ? Rien du tout. Hop, ce passage va aux oubliettes, un petit tout de passe-passe et soudain ça n'est jamais arrivé. C'est presque le syndrome du « Oh, en fait tout n'était qu'un rêve ! ». Pas tout à fait, mais pas loin. Vraiment, rien ne semble avoir de conséquence. Si ce n'est la mort (et encore, c'est une fausse mort) d'un autre personnage qui, en passant, fait très artificielle : ce perso a une résistance surhumaine, mais, quand l'auteur à besoin qu'il se passe quelque chose, cette résistance disparait soudain.

Et l'écriture de Gaiman est bizarre. Exemple (p.191) :

I thought, this is the kind of water you can breathe. I thought, perhaps there is just a secret to breathing water, something simple that everyone could do, if only they knew. That was what I thought.Ça fait cinq « I thought » en quelques lignes. Ça ne peut pas être involontaire. Mais pourquoi ? Il y a beaucoup de répétitions de ce genre tout le long du texte.

That was the first thing I thought.

The second thing I thought was that I knew everything.

240 pages, 2013, head line

dimanche 5 mai 2019

The Razor's Edge - Somerset Maugham

J'avais déjà rencontré Somerset Maugham avec On Human Bondage, un pavé abandonné rapidement. Mais après avoir beaucoup apprécié The Razor's Edge, je lui donnerai sans doute une deuxième chance. Ce roman est essentiellement une étude de personnages. Elliot, l'homme du haut monde, qui ne s'inquiète que de maintenir sa position dans la bonne société. Isabel, prête à renoncer à la sincérité au profit du confort, du luxe et de la réussite. Et enfin Larry, l'idéaliste, qui recherche Dieu, la vérité, l'absolu, et qui ira jusqu'en Inde pour accomplir sa quête de sens. Il y a aussi d'autres caractères secondaires, non moins réussis.

Ce qui fait fonctionner l’ensemble, c'est la façon dont l'auteur met en place tout ce joli monde à travers ses propres yeux, à la façon d'un prétendu témoignage. Ainsi, l'auteur, d'abord en retrait, devient peu à peu un personnage à part entière, et peut-être même le plus attachant. On se demande un peu pourquoi il est ami avec toutes ces personnes (qu'il a l’étonnante manie de croiser par hasard), étant donné que bien souvent il est presque agressif : il les met face à face avec leurs désagréables vérités. Mais ça fonctionne : le personnage de l'auteur est un observateur calme, un peu cynique, que l'on imagine bien habillé, naviguant entre les mondes sans jamais se défaire d'un sourire ironique à peine perceptible.

Quand Larry fait ses grands discours sur le mysticisme oriental, je craignais que l'auteur ne s'y embarque lui aussi. Mais non, au contraire, il est sceptique, il doute, il se place en opposition. Il regarde les autres personnages et leurs modes de vie sans les juger trop sévèrement, mais presque avec une appréciation esthétique, comme si les trajectoires de ces existences n'étaient pas moins des œuvres dignes d'attention que ses propres romans. Et il ressort de ces existences une impression d'artificialité que, finalement, seule la vie mi-contemplative, mi-créatrice de l'artiste peut espérer contrecarrer. Pourtant, dans des dernières lignes très habiles, Somerset Maugham rappelle que tous ses personnages doivent certainement être heureux : ils ont chacun obtenu ce qu'ils cherchaient. Mais reste à savoir quoi chercher.

1944, 314 pages, pan

Libellés :

Littérature,

Maugham Somerset,

Univers réaliste

vendredi 3 mai 2019

Buddhism for Busy People - David Michie

Avec Buddhism for Busy People de David Michie, on est en plein dans l’appropriation occidentale des traditions asiatiques. Je n'avais pas vraiment été enthousiasmé par le Dhammapada (plus mystique que les textes du Tao comme le Tao Te King ou le Le Vrai Classique du vide parfait), et je ne m'attendais pas à ce qu'il en soit autrement ici, mais j'étais curieux de découvrir ce que j'aime appeler, à demi facétieusement, le corporate buddhism. Au fond, ce livre est le récit d'une conversion religieuse qui ne s'assume qu'à moitié. L'auteur, qui a une vie d'homme occupé, aisé et amateur de compensations matérielles, découvre à travers le bouddhisme les bases des philosophies antiques : le détachement, la méfiance envers l'égo, l'idée que les faits importent peut-être moins que l'opinion que l'on porte sur eux, et autres classiques. C'est du vu et revu, mais pourquoi pas. L'ennui, c'est que comme le bouddhisme est une religion, ces idées à priori saines sont accompagnées d'une nuée de superstitions présentées comme allant de soi. Là, on est dans le domaine de la malhonnêteté intellectuelle et du prosélytisme. D'autant plus que ces concepts servent souvent à renforcer une vision du monde préétablie. (Mes critiques ne s'appliquent pas à certaines pratiques du bouddhisme, comme la méditation, qui ne cesse pas de me fasciner, et dont je ne nie pas les effets, bien que l'approche anecdotique de l'auteur ne soit en rien convaincante.)

David Michie ne manque pas de promettre le bonheur et même la béatitude et la transcendance, rien de moins. Déjà, on ne sort guère du culte du bonheur occidental, au risque d'encourager une course en avant aussi perpétuelle que vaine. Et, en effet, les doutes se confirment : Michie cite sans sourciller les sages paroles d'un moine bouddhiste impliqué dans un business de 100 millions de dollars, à New York, dans le domaine... du diamant (p.29). Même si l'on peut argumenter qu'un bouddhiste peut bien participer à la prospérité générale, peut-il le faire en développant une affaire aussi contraire aux concepts de ses prétendues convictions ?

Il y a aussi cette idée de, disons, pensée positive. Par exemple :

Our objective is to rearrange not the externals but the internals, to identify our habitual, negative patterns of thinking and replace them with more positive alternatives, to change not the world but the way we experience it. (p.7)Voilà qui me rappelle une discussion avec une amie, il y a bien des années, au sujet du stoïcisme. Elle critiquait cette philosophie en l'accusant d'être une éthique de l'acceptation, de la renonciation. Or, s'il est vrai que le stoïcisme encourage l'acceptation, c'est seulement envers les choses qui ne dépendent pas de nous. C'est en parvenant à faire la distinction entre ces choses et celles qui dépendent de nous que l'on peut, au final, être capable de concentrer ses actions non pas sur l'intangible, mais sur le malléable (bien sûr, le champ de ces deux domaines n'est pas toujours aisé à déterminer). Pour revenir au bouddhisme, et sans nier l'importance des internals, il me semble que l'acceptation y va trop loin. Ainsi, Michie prend comme exemple deux hommes qui ont un travail ingrat et chronophage (p.133) : l'un en est fort mécontent, et l'autre accepte tout avec le sourire au nom de l'illumination bouddhiste, ce qui serait la meilleure option. Triste opinion : le mécontentement permet le changement, l'évolution, alors que cette apologie de l'acceptation ne mène qu'à la tolérance des choses les plus viles. De même, il n'y aurait apparemment rien de tel que la réalité objective (p.30) et il serait pertinent d'éliminer toute insatisfaction (p.31). (A ce sujet, voir le livre Happycratie.) Au fond, les questions auxquelles l'auteur cherche à répondre sont les suivantes :

Will I lose my competitive edge ? Will I start to underperform ? (p.194)On entre clairement dans la malhonnêteté intellectuelle quand David Michie commence à évoquer son amie bouddhiste qui, atteinte du cancer, attribue sa traversée aisée de la chimiothérapie à ses pratiques méditatives. Dans une scène surréaliste, cette femme riche, qui n'a pas besoin de travailler, explique, bien installée dans une suite d’hôtel d'ultra luxe, un verre de champagne à la main, qu'imaginer un Bouddha régénérateur au cours de ses méditations est la clé de sa guérison (p.58). Encore une fois, sans nier les potentiels effets concrets de la méditation, une anecdote ne prouve rien, d'autant plus quand on mène une vie dénuée de tout stress qui, d'ailleurs, est en contradiction avec l’ascétisme bouddhique.

Et on enchaine avec le karma et la réincarnation, présentés comme des faits. Ces deux concepts, liés ensemble, font tristement penser au péché originel occidental : nous naitrions avec une dette karmique, héritée de nos vies passées, qui serait l'explication des évènements négatifs de l'existence. De plus, le karma apparait comme une négation du hasard : la classique hypertrophie du principe de causalité que l'on semble retrouver dans toutes les religions : « Nothing happens by chance, and everything is driven by karma » (p.93). L'humain, paniqué par l'absurde, se construit des histoires consolatrices. Et, exactement comme les divers missionnaires chrétiens avec qui, quand ils m'abordent dans la rue, je prends grand plaisir à m'entretenir vivement (et stérilement), Michie va jusqu'à prétendre en des termes on ne peut plus vagues que la science confirme ses croyances (p.184).

Comme pour le miracle de la guérison de son amie, l'auteur enchaine avec d'autres miracles réalisés à l'occasion de la mort de grands bouddhistes. Bien entendu, sans la moindre source. Il mentionne longuement un cas de réincarnation comme si c'était un fait avéré, alors qu'un moine est activement à la recherche de la réincarnation d'un autre. Bien sûr qu'il va finir par trouver un gamin avec des prédispositions pour l'ascèse et l'étude, surtout quand celui-ci, comme c'est précisé, est le fils de parents qui fantasment sur l'idée que leur enfant soit un sage réincarné.

Petit exemple de fin. L'auteur affirme qu'il est impossible d'imaginer qui que ce soit de plus heureux que le Dalai Lama (p.118). Mais sur quelle base affirmer quelque chose d'aussi gros ? Simplement la foi. Le monde devient donc ce que désire l'esprit. Je ne sais pas si c'est un accomplissement bouddhiste, mais cela ne me semble guère désirable.

227 pages, 2004, snow lion

Inscription à :

Commentaires (Atom)