lundi 30 mars 2020

Dette : 5000 ans d'histoire - David Graber

Dans Dept : the first 5000 years (2011), en français Dette : 5000 ans d'histoire, David Graeber se lance dans un projet monumental : faire une histoire globale de la notion de dette. Il lui faut donc explorer toutes les civilisations, faire de l’éthique, de l'anthropologie, de l'économie, toute une histoire de l'argent et retomber sur ses pattes à l’époque contemporaine. Au final, le résultat est passionnant mais un peu éparpillé. J'ai adoré la première moitié, qui se concentre sur les balbutiements de la civilisation et s'aventure en détail dans des explorations anthropologiques. Dommage que par la suite l'échelle du projet rende le tout un peu indigeste : ça devient très long, un peu répétitif et confus, j'ai eu du mal à suivre et j'ai sauté des pages.

L'introduction est excellente et met dans le bain avec de la narration de qualité : l'auteur raconte sa propre expérience face à l'idée ubiquitaire que les dettes doivent être repayées. Mais si c'est le cas, si les dettes doivent être repayées, alors pourquoi ne pas prêter de vastes sommes à des pays du tiers monde, sommes empochées par des dictateurs pendant que les pays devront passer l'éternité à les rembourser ? C'est-à-dire que le prêt n'est plus tant un levier pour le progrès qu'une arnaque à très long terme.

Ensuite, retour aux origines. Pour commencer, l'auteur s'attaque au mythe du troc, cette idée selon laquelle les sociétés sont passées du troc à la monnaie parce que c'était plus pratique. Mais le fait est que ce troc mythique n'existe pas : nul part on a échangé dix poulets contre une paire de chaussure. Pour être plus précis, le troc n'est employé et n'a été employé nulle part de façon durable dans un cadre relativement sédentaire. Au contraire, le troc est employé entre ennemis : quand une relation de confiance n'est pas possible. Ainsi, la monnaie virtuelle est la forme originelle de monnaie, c'est-à-dire une forme de confiance, d'obligation sociale, dans une petite société où les gens se connaissent de réputation au moins et dépendent les uns des autres. Donc l'argent n'aurait pas été "inventé", car il n'est pas une "chose", mais simplement une façon de comparer les choses entre elles. Il là une attitude qui existe encore et que l'auteur appelle "communisme quotidien" : le simple fait qu'entre proches, ou dans des situations particulières (urgence, travail...) les humains s'entraident de façon gratuite pour des raisons d'efficacité.

La première monnaie bien connue, si je ne me trompe pas, est celle de Mésopotamie : le shekel, qui se divise en soixante mines. La valeur de cette monnaie était basée sur les boisseaux d'orge : ainsi les soixante mines sont les deux repas quotidiens des travailleurs pendant un mois. Cet argent sert donc simplement à organiser des ressources. Au quotidien, si les marchants utilisaient parfois de l'argent (le métal), les échanges se faisaient surtout à crédit, crédits qui étaient réglés notamment à l'occasion des moissons.

Il y un long examen de l'idée de dette comme inhérente, on non, à la nature humaine. C'est la base de bien des religions : la vie est une dette à la divinité, créditeur final. Et dette est ici synonyme de culpabilité. Aussi, l'idée de la dette comme potentiel principe de base des relations humaines.

Un autre type de monnaie, encore en cours dans certains coins de la planète : les monnaies purement sociales, c'est-à-dire qui ne servent pas tant à acheter des choses qu'à réguler les interactions entre humains. Elles servent de pénalité en cas d'infractions par exemple. Elles sont souvent aussi des accessoires de beauté : bijoux, cosmétiques, habits...

David Graeber passe beaucoup de temps sur la guerre et l'esclavage. Après tout, les êtres humains ont souvent été eux-mêmes de la monnaie : l'esclave, en particulier ses femmes. Une particularité de l'esclavage antique (notamment romain) par rapport à l'esclavage moderne : le fait d'être réduit en esclavage était vu comme un manque de chance qui pouvait arriver à n'importe qui (simplement en se faisant capturer par des esclavagistes par exemple, ou en perdant une bataille) et donc n'était pas lié à la valeur intrinsèque de la personne. Ainsi, comme on le voit dans l'histoire de la philosophie (je pense ici à Diogène et Épictète), il pouvait être admis qu'un esclave soit plus futé ou plus cultivé que son maitre.

La dernière révolution contemporaine aurait été la décision de Nixon, en 1971, de totalement séparer le dollar des métaux précieux, d'éliminer l'or comme standard international. C'est ensuite la porte (encore plus) ouverte à l'abstraction totale de la monnaie et, comme la plupart des gens, j'y perds pied. Ce qui n'est pas innocent : l'ésotérisme est une arme, la haute finance une religion du mystère qui, comme le christianisme orthodoxe, accomplit ses rites dans des dédales tapissés d'or.

Libellés :

Économie,

Essais,

Graeber David,

Histoire,

Société

samedi 28 mars 2020

Poèmes

Il y a pas mal d'années déjà qu'il m'arrive d'écrire des poèmes. La plupart du temps, chez moi, l'écriture de poèmes est liée au manque de sommeil : bus de nuit, insomnie, réveil avant l'aube... Certains ont survécu et je stocke ici ceux d'entre eux qui me semblent tolérables. Il reste certainement des erreurs rythmiques.

Les quatre qui suivent : nuit du 17 au 18 juillet 2017

Le bus s’éloigne du pays

Où il y a quelques semaines

Enthousiaste je suis parti

Errer d’une façon que j’aime

Ma rude nuit est aussi blanche

Que la peau des filles qui trônent

Dans mes rêveries belles et franches

Couvrant mon ennui d’un doux baume

Ces créatures d’idéal

Comme soumises à un noir pacte

Se plient à mes désirs bancals

Avec la grâce de jeunes chattes

Un bruit me tire de mon rêve

Et tout d’un coup le beau s’enfuit :

Les seins blancs que rêvait ma sève

S’évanouissent dans la nuit

Le sommeil de l’ami

Se fait consolation

Quand face à l’insomnie

Mes yeux restent tout ronds.

Lui dort paisiblement

Mes cernes se creusent

Il ronfle doucement

Ma nuit n’est pas heureuse.

Je ne suis pas jaloux :

La paix sur son visage

Est pour mon esprit fou

Le conseil d’un sage.

La mort vient comme une surprise

À qui tient la vie pour acquise.

Pourtant le sage n’oublie pas

Que l’éternelle amante est là,

Toujours là, assoupie dans l’ombre,

Et que nous guette son monde sombre.

Le sage sait, mais peu sont sages,

Bien peu se souviennent du présage,

Préférant s’oublier à vivre

Comme des adolescents ivres.

Et comment vouloir les blâmer ?

Il est si plaisant d’oublier.

Isolé par l’adversité

L’homme solitaire se terre

Dans les replis de la cité

Pour éviter d’avoir à faire.

C’est un rêveur, il n’y peut rien.

Il a tenté de se mêler

A ceux qu’il a nommé les siens

Il a simplement échoué.

Travailler ? Il a essayé.

Et toujours il s’est fait virer

Il n’y a rien qu’il fasse bien.

Pour ses parents c’est un échec

Qui n’a jamais gagné un chèque.

C’est un rêveur, il n’y peut rien.

Les deux qui suivent : août 2017

La brume matinale

Est une métaphore

De mon état mental

Bateau très loin du port

Mais je n’ai pas de port

Nul moyen d’accoster

Nul phare couleur d’or

Qui veuille me guider

Navire sans pays

Je chemine au hasard

Des courants ennemis

Sur l’océan bazar

Le camping est bien silencieux

Seuls les oiseaux sont bavards

Ils célèbrent le ciel si bleu

En s’égosillant à leur art

Hélas, je me fais des idées

Ce sont des chants territoriaux

Des marques d’agressivité

La guerre froide des oiseaux

Ah quelle triste humanité

Qui m’a emplie de son cynisme

Me voile la simple beauté

Et me fait tout voir par son prisme

Il y a longtemps j’étais keupon

Avec la crête et la colère

Je glandais j’avais pas un rond

Mais j’avais les potes et la bière

Pour les manifs j’mettais du noir

Et j’gueulais fort devant les keufs

Plus tard le soir on allait boire

Entre paumés c’était la teuf

Puis j’ai pris du bide et des rides

Et j’ai même eu un foutu taf

Y'en avait marre des squats humides

Je suis d’venu un putain d’faf

Oui j’ai trahi tous les keupons

Ce qui fut mon ultime affront

Oui c’est que j’ai quitté la bière

Pour ne plus boire que du vin cher

19 octobre 2018

Au pied d’une chapelle bleue

Un passant âgé me questionne

« Enfant marcheur, quel est ton Dieu ?

Ta religion, est-ce la bonne ? »

Je lui dis que je n’en ai pas

Je secoue tristement la tête

Pas plus de dieu que de foi

Je suis un païen, une bête

Et son regard se fait sévère

Suis-je donc encore un homme

Pour cet être des tristes ères

Qui toujours expie pour la pomme ?

Il prononce un seul mot : « Pourquoi ? »

C’est donc à moi de m’expliquer

Dans l’ombre sombre de la croix

Qui trouble mon âme apaisée

Alors je hausse les épaules

J’esquisse un sourire léger

Je rejette ce jeu de rôles

Et reprends ma marche d’été

Sous les lèvres qui embrassent ma belle amante

Se cache une infâme colonie purulente

Où ma chair comme mes os se font dévorer

Par une infection insensible et détestée

Assassine de ma jeunesse

Voleuse d’allégresse

Si c’est cela d’avoir vingt ans

Sans moi, les cheveux blancs !

Je les sens grandir, les racines du poison

Qui dans mon incarnation creusent l’infection

Sillon sanglant et stérile dont rien ne sort

Si ce n’est le pus, avant-goût de la mort

Aperçu de la finitude

Fardeau et triste certitude

Si c’est cela d’avoir vingt ans

Sans moi, les cheveux blancs !

janvier 2019

Il y a un chemin

Qui ressemble à un gouffre

Un chemin fait de soufre

Qu’on ne suit pas en vain

Il ne déçoit jamais

Ce cher chemin sincère

Dont l’objectif est clair

Il guide vers la paix

Un pas après l’autre

Sur le chemin honnête

En marchant on rejette

Tout ce qui était nôtre

Plus en avant je vois

Le paysage vide

Et sur ma peau les rides

Qui obéissent aux lois

Un pas après un autre

Et la lumière meurt

Éteignant tous les leurres

Qui resteront les vôtres

Quand je suis né je ne suis pas né seul

Car avec mon petit corps rose et faible

Quelque chose est sorti, une ombre veule

Faite de cendre plutôt que d’argile

Dans la matrice nous étions deux frères

Et deux frères nous resterons toujours

Moi, soumis à mon esprit et mes nerfs

Lui, incarnant la nuit même en plein jour

Chaque matin il se lève avec moi

Il existe dans tous mes mouvements

Et m’accompagne à chacun de mes pas

Parfois je le trouve apaisant

29 janvier 2019 23h40

Mon esprit est aussi vide que mes journées

Alors bien sûr des fantasmes viennent combler

Cet abîme ouvert sur les trop vastes espaces

Mais ce n’est pas assez pour me voiler la face

J’enlace la béance de mes maigres bras

Et je souris quand elle ne me répond pas

Car cette indifférence est conforme à ma foi

Mon soulagement c’est que je ne me mens pas

Seuls les puissants germes de l’imagination

Viennent s’épanouir en une narration

Dont forme et mélodie, rythme et géométrie

Sont les architectes de l’esthétique amie

J'arrache quelques vers

Au sommeil qui s'enfuit

C'est donc à ça que sert

La précieuse insomnie

27/01/19 6h30

Dans la préhistoire de la pensée

Terriblement loin des terres explorées

Se cache l’étincelle fondatrice

Qui de toute vie est le frontispice

En quête de ce chaos créateur

Prépare-toi à tout, explorateur

Car les antiques ombres de l’oubli

Que tu le croies ou non sont tes amies

Vraiment, tu t’entêtes, tu veux savoir

Dissiper les bienveillants voiles noirs

Plonger ton regard au cœur des entrailles

Quitte à mettre à nu tes infinies failles ?

Alors soit, et embarque à mes côtés

À bord de mon vaisseau, le bien nommé

L’Égaré. Je te vois, je crois, sourire

Je t’en prie, va jusqu’au bout de ton rire

Maintenant, que le puissant vent se lève

Gonfle mes voiles et attise tes sèves

Nous voilà ainsi lancés sur les mers

Qui, inviolées, contre nous partent en guerre

Ah, je te vois déjà te retourner

Et contempler les contrées regrettées

Car tu sais au fond que c’est un adieu

Jamais plus tu ne verras ces beaux lieux

Devant nous attendent bien des surprises

Des étrangetés non pas noires, mais grises

Qu’il ne servira à rien d’affronter

Car on ne peut vaincre la vérité

Remontons vers le point central

Cet incontournable et ancien féal

Sur qui à tout instant de toute vie

On peut trouver un salvateur appui

Naviguons ensemble vers l’animisme

Que tu voies le monde d’un nouveau prisme

Regarde ! Ces ombres, ces impressions

Ces cataractes de contradiction

Cet intense amas de points et de lignes

Dans lequel il est vain d’attendre un signe

Ces formes en perpétuel mouvement

Où envers nous tout est indifférent

Que tes structures à présent s’écroulent

Détruis tout ce qui t’attache à la foule

Annihile la moindre cohérence

Et résiste à la tentante démence

Qu’il ne reste que la première essence

L’initiatrice du pas de la danse

Et qu’elle danse et s’excite en ton esprit

Pour qu’elle puisse germer là aussi

Observe ! Devant nous à l’horizon

Distingues-tu notre destination ?

On dirait un continent ou une île

Illusion ! Juste des cendres fragiles

Et pourtant c’est là que tu dois poser

Tes pieds vacillants et mal assurés

Tu n’auras pas de sol dur et solide

Mais le réconfort honnête du vide

mai 2019

Je voulais que ma vie soit un roman

Pas même un bon roman, peu m’importait

Que ce soit l’œuvre folle d’un dément

Ou un roman de gare, bas et niais

Je voulais que ma vie possède un souffle

Une énergie venue d’on ne sait où

N’importe quoi pour colmater le gouffre

Une ombre d’aventure, un rien de goût

Je voulais que ma vie soit un poème

Une fulgurance brève et brillante

Que puisse clamer un être qui aime

À un ami, à la nuit apaisante

Je voulais que ma vie soit fredonnée

Par une jeune fille en robe noire

Aux cheveux blonds comme les blés d’été

Avec dans sa voix claire un brin d’espoir

29 juin 2019 2h

Ils sont rares à pouvoir me faire pleurer

Ce soir Blake entre dans ce club fermé

Je pense à son jardin rempli de ronces

(Pas celles de l’amour, celles des nonces)

De ronces et de murs fraîchement bâtis

Là où poussaient les goûteux pissenlits

Et autres fruits nourriciers de la boue

Et autres fleurs colorées à mon goût

Je pense à Blake nu dans son jardin

Avec sa compagne en tenue de rien

Lui proposant un amour libre et grand

C’est non ! Il marmonne en se soumettant

Hésite un instant et puis fait un pas

Il l’enlace, fort frustré mais en joie

Car ce qui lui refuse son désir

C’est l’avidité d’un autre désir

29 juin 2019 2h20

Dans la toile de mon vocabulaire

Je ne trouve pas les mots nécessaires

Pour comme l’habile araignée forger

Une œuvre géométrique et sensée

Ma création maladroite et tordue

Ne saurait prendre au piège de sa glu

Ni le moindre moucheron égaré

Ni la moindre impression de vérité

Ma main ne produit qu’une chose oblique

Amas difforme de mots en panique

Qui apeurés par le cousin curieux

S’effondrent tristement en sonnant creux

19 août 2019 - Belgrade

|

| Kandinsky - Black Relationship - 1924 |

Les quatre qui suivent : nuit du 17 au 18 juillet 2017

Somnolence

Le bus s’éloigne du pays

Où il y a quelques semaines

Enthousiaste je suis parti

Errer d’une façon que j’aime

Ma rude nuit est aussi blanche

Que la peau des filles qui trônent

Dans mes rêveries belles et franches

Couvrant mon ennui d’un doux baume

Ces créatures d’idéal

Comme soumises à un noir pacte

Se plient à mes désirs bancals

Avec la grâce de jeunes chattes

Un bruit me tire de mon rêve

Et tout d’un coup le beau s’enfuit :

Les seins blancs que rêvait ma sève

S’évanouissent dans la nuit

Le sommeil de l’ami

Le sommeil de l’ami

Se fait consolation

Quand face à l’insomnie

Mes yeux restent tout ronds.

Lui dort paisiblement

Mes cernes se creusent

Il ronfle doucement

Ma nuit n’est pas heureuse.

Je ne suis pas jaloux :

La paix sur son visage

Est pour mon esprit fou

Le conseil d’un sage.

Une surprise

La mort vient comme une surprise

À qui tient la vie pour acquise.

Pourtant le sage n’oublie pas

Que l’éternelle amante est là,

Toujours là, assoupie dans l’ombre,

Et que nous guette son monde sombre.

Le sage sait, mais peu sont sages,

Bien peu se souviennent du présage,

Préférant s’oublier à vivre

Comme des adolescents ivres.

Et comment vouloir les blâmer ?

Il est si plaisant d’oublier.

Un rêveur

Isolé par l’adversité

L’homme solitaire se terre

Dans les replis de la cité

Pour éviter d’avoir à faire.

C’est un rêveur, il n’y peut rien.

Il a tenté de se mêler

A ceux qu’il a nommé les siens

Il a simplement échoué.

Travailler ? Il a essayé.

Et toujours il s’est fait virer

Il n’y a rien qu’il fasse bien.

Pour ses parents c’est un échec

Qui n’a jamais gagné un chèque.

C’est un rêveur, il n’y peut rien.

Les deux qui suivent : août 2017

Bazar

La brume matinale

Est une métaphore

De mon état mental

Bateau très loin du port

Mais je n’ai pas de port

Nul moyen d’accoster

Nul phare couleur d’or

Qui veuille me guider

Navire sans pays

Je chemine au hasard

Des courants ennemis

Sur l’océan bazar

Prisme

Le camping est bien silencieux

Seuls les oiseaux sont bavards

Ils célèbrent le ciel si bleu

En s’égosillant à leur art

Hélas, je me fais des idées

Ce sont des chants territoriaux

Des marques d’agressivité

La guerre froide des oiseaux

Ah quelle triste humanité

Qui m’a emplie de son cynisme

Me voile la simple beauté

Et me fait tout voir par son prisme

Pastiche punk

Il y a longtemps j’étais keupon

Avec la crête et la colère

Je glandais j’avais pas un rond

Mais j’avais les potes et la bière

Pour les manifs j’mettais du noir

Et j’gueulais fort devant les keufs

Plus tard le soir on allait boire

Entre paumés c’était la teuf

Puis j’ai pris du bide et des rides

Et j’ai même eu un foutu taf

Y'en avait marre des squats humides

Je suis d’venu un putain d’faf

Oui j’ai trahi tous les keupons

Ce qui fut mon ultime affront

Oui c’est que j’ai quitté la bière

Pour ne plus boire que du vin cher

19 octobre 2018

J’ai rencontré un croyant

Au pied d’une chapelle bleue

Un passant âgé me questionne

« Enfant marcheur, quel est ton Dieu ?

Ta religion, est-ce la bonne ? »

Je lui dis que je n’en ai pas

Je secoue tristement la tête

Pas plus de dieu que de foi

Je suis un païen, une bête

Et son regard se fait sévère

Suis-je donc encore un homme

Pour cet être des tristes ères

Qui toujours expie pour la pomme ?

Il prononce un seul mot : « Pourquoi ? »

C’est donc à moi de m’expliquer

Dans l’ombre sombre de la croix

Qui trouble mon âme apaisée

Alors je hausse les épaules

J’esquisse un sourire léger

Je rejette ce jeu de rôles

Et reprends ma marche d’été

Ravine

Sous les lèvres qui embrassent ma belle amante

Se cache une infâme colonie purulente

Où ma chair comme mes os se font dévorer

Par une infection insensible et détestée

Assassine de ma jeunesse

Voleuse d’allégresse

Si c’est cela d’avoir vingt ans

Sans moi, les cheveux blancs !

Je les sens grandir, les racines du poison

Qui dans mon incarnation creusent l’infection

Sillon sanglant et stérile dont rien ne sort

Si ce n’est le pus, avant-goût de la mort

Aperçu de la finitude

Fardeau et triste certitude

Si c’est cela d’avoir vingt ans

Sans moi, les cheveux blancs !

janvier 2019

Le chemin

Il y a un chemin

Qui ressemble à un gouffre

Un chemin fait de soufre

Qu’on ne suit pas en vain

Il ne déçoit jamais

Ce cher chemin sincère

Dont l’objectif est clair

Il guide vers la paix

Un pas après l’autre

Sur le chemin honnête

En marchant on rejette

Tout ce qui était nôtre

Plus en avant je vois

Le paysage vide

Et sur ma peau les rides

Qui obéissent aux lois

Un pas après un autre

Et la lumière meurt

Éteignant tous les leurres

Qui resteront les vôtres

Frère

Quand je suis né je ne suis pas né seul

Car avec mon petit corps rose et faible

Quelque chose est sorti, une ombre veule

Faite de cendre plutôt que d’argile

Dans la matrice nous étions deux frères

Et deux frères nous resterons toujours

Moi, soumis à mon esprit et mes nerfs

Lui, incarnant la nuit même en plein jour

Chaque matin il se lève avec moi

Il existe dans tous mes mouvements

Et m’accompagne à chacun de mes pas

Parfois je le trouve apaisant

29 janvier 2019 23h40

Narration

Mon esprit est aussi vide que mes journées

Alors bien sûr des fantasmes viennent combler

Cet abîme ouvert sur les trop vastes espaces

Mais ce n’est pas assez pour me voiler la face

J’enlace la béance de mes maigres bras

Et je souris quand elle ne me répond pas

Car cette indifférence est conforme à ma foi

Mon soulagement c’est que je ne me mens pas

Seuls les puissants germes de l’imagination

Viennent s’épanouir en une narration

Dont forme et mélodie, rythme et géométrie

Sont les architectes de l’esthétique amie

J'arrache quelques vers

Au sommeil qui s'enfuit

C'est donc à ça que sert

La précieuse insomnie

27/01/19 6h30

Voyage à bord de l’Égaré

Dans la préhistoire de la pensée

Terriblement loin des terres explorées

Se cache l’étincelle fondatrice

Qui de toute vie est le frontispice

En quête de ce chaos créateur

Prépare-toi à tout, explorateur

Car les antiques ombres de l’oubli

Que tu le croies ou non sont tes amies

Vraiment, tu t’entêtes, tu veux savoir

Dissiper les bienveillants voiles noirs

Plonger ton regard au cœur des entrailles

Quitte à mettre à nu tes infinies failles ?

Alors soit, et embarque à mes côtés

À bord de mon vaisseau, le bien nommé

L’Égaré. Je te vois, je crois, sourire

Je t’en prie, va jusqu’au bout de ton rire

Maintenant, que le puissant vent se lève

Gonfle mes voiles et attise tes sèves

Nous voilà ainsi lancés sur les mers

Qui, inviolées, contre nous partent en guerre

Ah, je te vois déjà te retourner

Et contempler les contrées regrettées

Car tu sais au fond que c’est un adieu

Jamais plus tu ne verras ces beaux lieux

Devant nous attendent bien des surprises

Des étrangetés non pas noires, mais grises

Qu’il ne servira à rien d’affronter

Car on ne peut vaincre la vérité

Remontons vers le point central

Cet incontournable et ancien féal

Sur qui à tout instant de toute vie

On peut trouver un salvateur appui

Naviguons ensemble vers l’animisme

Que tu voies le monde d’un nouveau prisme

Regarde ! Ces ombres, ces impressions

Ces cataractes de contradiction

Cet intense amas de points et de lignes

Dans lequel il est vain d’attendre un signe

Ces formes en perpétuel mouvement

Où envers nous tout est indifférent

Que tes structures à présent s’écroulent

Détruis tout ce qui t’attache à la foule

Annihile la moindre cohérence

Et résiste à la tentante démence

Qu’il ne reste que la première essence

L’initiatrice du pas de la danse

Et qu’elle danse et s’excite en ton esprit

Pour qu’elle puisse germer là aussi

Observe ! Devant nous à l’horizon

Distingues-tu notre destination ?

On dirait un continent ou une île

Illusion ! Juste des cendres fragiles

Et pourtant c’est là que tu dois poser

Tes pieds vacillants et mal assurés

Tu n’auras pas de sol dur et solide

Mais le réconfort honnête du vide

mai 2019

Roman

Je voulais que ma vie soit un roman

Pas même un bon roman, peu m’importait

Que ce soit l’œuvre folle d’un dément

Ou un roman de gare, bas et niais

Je voulais que ma vie possède un souffle

Une énergie venue d’on ne sait où

N’importe quoi pour colmater le gouffre

Une ombre d’aventure, un rien de goût

Je voulais que ma vie soit un poème

Une fulgurance brève et brillante

Que puisse clamer un être qui aime

À un ami, à la nuit apaisante

Je voulais que ma vie soit fredonnée

Par une jeune fille en robe noire

Aux cheveux blonds comme les blés d’été

Avec dans sa voix claire un brin d’espoir

29 juin 2019 2h

Blake

Ils sont rares à pouvoir me faire pleurer

Ce soir Blake entre dans ce club fermé

Je pense à son jardin rempli de ronces

(Pas celles de l’amour, celles des nonces)

De ronces et de murs fraîchement bâtis

Là où poussaient les goûteux pissenlits

Et autres fruits nourriciers de la boue

Et autres fleurs colorées à mon goût

Je pense à Blake nu dans son jardin

Avec sa compagne en tenue de rien

Lui proposant un amour libre et grand

C’est non ! Il marmonne en se soumettant

Hésite un instant et puis fait un pas

Il l’enlace, fort frustré mais en joie

Car ce qui lui refuse son désir

C’est l’avidité d’un autre désir

29 juin 2019 2h20

Toile

Dans la toile de mon vocabulaire

Je ne trouve pas les mots nécessaires

Pour comme l’habile araignée forger

Une œuvre géométrique et sensée

Ma création maladroite et tordue

Ne saurait prendre au piège de sa glu

Ni le moindre moucheron égaré

Ni la moindre impression de vérité

Ma main ne produit qu’une chose oblique

Amas difforme de mots en panique

Qui apeurés par le cousin curieux

S’effondrent tristement en sonnant creux

19 août 2019 - Belgrade

jeudi 26 mars 2020

Against the grain (Homo Domesticus) - James C. Scott

Against the grain (2017) de James C. Scott, publié en français sous le sympathique titre Homo Domesticus, est un bouquin d'histoire globale qui se concentre sur les premiers états. Bref, on retrouve pas mal de choses déjà vues dans De l'inégalité parmi les sociétés, Le troisième chimpanzé, Cataclysmes, Wired for culture, La conquête sociale de la Terre, Sapiens... Outre son sujet assez spécialisé, la particularité d'Against the grain est son approche plus ou moins militante. En fait, l'auteur est un anarchiste : intéressante position à partir de laquelle faire une histoire des premiers états. Je me suis senti au moins autant face à une brochure politique qu'à un livre d'histoire globale, ce qui pose problème : ma confiance en ce que raconte l'auteur a été sapée.

Ainsi, on a plus l'impression que son approche est "Les états c'est nul, voyons ce que je peux trouver pour appuyer cette idée" plutôt que "Quelle était la nature des premiers états ?" Si le lecteur est ne serait-ce que très légèrement familier du sujet, Scott ne lui apprendra pas qu'en effet les nomades vivaient probablement mieux que la populace de base des premiers états. Et l'auteur va jusqu'à accuser les archéologues de valoriser l'importance des états dans l'Histoire car ils sont eux-mêmes payés par des états. Sérieusement ?! Mais lui-même est un universitaire payé par un état ! Pourquoi serait-il capable d'avoir un peu d'indépendance d'esprit et pas les autres ? De plus, j'ai souvent eut l'impression qu'il idéalisait les communautés nomades à cause de leur caractère probablement moins hiérarchique. Et le côté répétitif du bouquin n'arrange rien : par exemple, il répète au moins trois fois que la grande muraille de Chine a été construite aussi bien pour tenir à distance les envahisseurs que pour empêcher les "sujets" de fuir, ce qui accentue l'impression de lire plus de l'idéologie que de l'Histoire.

Ceci dit, il est vrai que l'Histoire des états a une importance démesurée en comparaison de l'Histoire des humains sans états, simplement parce que ce sont les états qui laissent le plus de traces (ruines, écriture...). Aussi, contre l'idée que l'agriculture serait un pas en avant civilisationnel car elle exigerait de se projeter en avant dans le futur, Scott affirme que le nomadisme n'exige pas moins de projection dans le futur.

Les proto-états de la Mésopotamie auraient été basés sur l'eau et l'abondance d'alluvion. Ils se seraient développés sur des "dos de tortue" dans des estuaires, des sortes d'îles qui échappaient aux crues qui fertilisaient la terre alentour et apportaient du poisson. Ces points sédentaires dépendaient beaucoup du bois, et c'est là que le charbon prend toute son importance : il était bien plus rentable à transporter. D'ailleurs, tous les transports sur eau étaient bien plus économiques que ceux par terre, d'où un déboisement en amont des points sédentaires, le long des rives des rivières. Cette déforestation peut ensuite être une cause d’effondrement à cause de problèmes d'érosion.

Les états, pour pouvoir récolter des taxes, ont besoin d'une ressource qui soit un équivalent de monnaie : le blé et ses cousins conviennent parfaitement, notamment parce que la récolte est très localisée dans le temps et permet aux puissants de savoir quand frapper pour récolter l’impôt. Les tubercules, par exemple, peuvent rester tranquillement sous terre et se conservent moins bien. De même pour les légumineuses : elles produisent leur récolte de façon continue sur une longue période.

L'auteur tient à redéfinir la "civilisation" comme n'étant pas que les états possédant un point central, et l'effondrement comme pouvant n'être qu'une dispersion sans grand mal des "sujets" qui auraient tendance à gagner au change. J’apprécie plus l'idée d'une coévolution des états et des "sauvages", ces derniers, en commerçant avec les états, contribuant à leur future extinction.

Libellés :

Environnement,

Essais,

Histoire,

Scott James C.,

Société

mardi 24 mars 2020

The haunting of Hill House - Shirley Jackson

Je croyais que The haunting of Hill House (1959) de Shirley Jackson était censé être un classique de la littérature d'horreur, mais non : c'est en fait une mauvaise romance lesbienne.

Le docteur Montague, qui doit clairement son nom à Montague Rhodes James, organise un petit voyage d'étude à Hill House, qui a la réputation d'être hantée, avec quelques inconnus invités pour l'occasion. Eleanor, protagoniste principal, est parfaitement insupportable : elle est mal dans sa peau et passe son temps à s’apitoyer sur elle même. Ah, elle s'occupe aussi à flirter avec l'autre jeune femme qui est du voyage. Les invités tournent en rond dans la maison, ils papotent longuement, vainement, et de temps en temps un fantôme vient montrer le bout de son nez. Finalement, on ne saura absolument rien sur la "hantise", il n'y a pas la moindre conclusion satisfaisante, si ce n'est qu'Eleanor est mal dans sa peau et s'apitoie sur elle même, et elle est mal dans sa peau, et elle veut être aimée, et elle est chiante, etc.

J'ai dû me forcer pour terminer ce classique, qui n'est pourtant pas très long. Il est clair que M.R. James parvient à faire mieux en vingt fois plus court dans la plupart de ses nouvelles de fantômes. D'ailleurs, quelques années après The haunting of Hill House, Shirley Jackson explorera les mêmes thèmes, c'est-à-dire le mal-être social de jeunes femmes pas très sociables, avec bien plus de succès dans We have always lived in the castle.

dimanche 22 mars 2020

In the dust of this planet - Eugene Thacker

Je suis tout à fait intéressé par les liens entre philosophie et SF / horreur. A première vue, In the dust of this planet (2011) d'Eugene Thacker semble parfaitement s'insérer dans cette petite niche : il y évoque toute sorte de sujets qui s'entremêlent, du black metal à Schopenhauer en passant la démonologie et bien évidemment Lovecraft. Son ton est au début plutôt clair, et il y a de quoi se laisser agréablement happer. Par contre, plus ça avance, et particulièrement dans le dernier tiers, plus l'auteur m'a complètement et absolument perdu : il tourne vainement en rond dans des abstractions absconses et jargonneuses. En plus, et je comprends pourquoi ce livre plaît à Thomas Ligotti (dont l'essai The conspiracy against the human race m'est rapidement tombé des mains), Eugene Thacker ne se contente pas d'étudier des positions négatives et nihilistes : il se fait négatif et nihiliste, ce qui ne fait qu'accentuer la lourdeur de ses piétinements.

Ceci dit, j'ai apprécié certaines des idées du début. Il se penche particulièrement sur l'inconnaissable, le non-humain. Ainsi il distingue trois "mondes" différents :

- Le monde-pour-nous : le monde que les humains interprètent, celui auquel ils donnent du sens et auquel ils s'attachent, avec lequel ils ont des relations. Son petit nom : le Monde.

- Le monde-en-soi : c'est le monde qui résiste aux désirs humains, qui refuse d'être le monde-pour-nous. Mais, paradoxalement, dès que l'humain s'en empare, il est sur le point de devenir le monde-pour-nous, car l'humain lui donne des significations. Exemple typique du monde-en-soi : les catastrophes naturelles. Il est comme la frontière de la connaissance humaine. Son petit nom : la Terre.

- Le monde-sans-nous : celui-là ne coexiste pas avec l'humain. Il est donc, par définition, inconnaissable. Le point de vue cosmologique, celui, je suppose, de l'horreur cosmique. Son petit nom : la Planète.

On retrouve un peu cette division triple dans une analyse du black metal que je trouve particulièrement pertinente. Déjà, le côté satanique : on est dans l'inversion des valeurs, mais on reste bel et bien au cœur des valeurs humaines, de la façon dont l'humain fait sens du monde. Ensuite, l'aspect païen : cette fois, on retourne au monde-en-soi, à la "nature", aux éléments, à la roche, aux océans. Il ne s'agit plus tant d'un retournement des valeurs que d'un autre point de vue, plus ancien, pré-chrétien. Et enfin, le caractère cosmique : on sort totalement de l'anthropomorphique pour plonger dans le chaos impersonnel du réel. En somme, on explore le non-humain, le monde-sans-nous.

Pour conclure, sur ce que je vois comme une sorte de mystique matérialiste :

In a sense, the nihil negativum is not just about the limits of language to adequately describe experience; it is about the horizon of thought as it confronts the unthought, the horizon of the human as it struggles to comprehend the unhuman. Yet, as Schopenhauer notes, “such a state cannot really be called knowledge, since it no longer has the form of subject and object; moreover, it is accessible only to one’s own experience that cannot be further communicated.”

samedi 21 mars 2020

We have always lived in the castle - Shirley Jackson

Il existe en littérature, et dans toute forme de narration certainement, ce que j'appelle le syndrome Jane Eyre, ou, pour être plus moderne, le syndrome Harry Potter. C'est très simple : façonner un protagoniste central jeune et relativement aimable qui fait face à un monde hostile où la plupart des gens sont gratuitement méchants envers lui. Le protagoniste subit ces injustices tout en étant, finalement, le héros, l'élu. Pour le lecteur, il est en conséquence très facile de s'identifier : qui n'est pas, au fond, persuadé d'être quelqu'un d'unique dans un monde injuste et méchant ?

We have always lived in the castle (1962) de Shirley Jackson est un peu l'incarnation de cette méthode narrative poussée à l’extrême. La narratrice, jeune fille à la personnalité de bête sauvage, vit seule avec sa grande sœur et son oncle handicapé vaguement sénile dans une grande maison à la campagne. Six ans plus tôt, un drame est arrivé : tout le reste de la famille a été empoisonné au cours d'un repas. Qui les a empoisonnés, et pourquoi ? On aura la réponse à cette première question, mais pas à la seconde : cette retenue est un excellent choix, le lecteur est invité à s'interroger.

Bref, depuis le drame, tous les gens du village voisin détestent ce qu'il reste de la famille de la narratrice, notamment sa grande sœur, qui est la tueuse supposée. Alors, pour faire face à ce monde social plus qu'hostile, les deux jeunes femmes se barricadent pendant des années dans la maison. Elles se façonnent une vie à moitié rêvée, réglée par des habitudes et des rituels. Elles se complaisent dans la solitude et ont peur, terriblement peur du monde. Le drame et l'isolement qui a suivi n'ont pas été sans conséquence sur leurs personnalités : la narratrice est plus sauvage et farouche que son chat, elle exprime sa haine en rêvant sans cesse la mort d'autrui et elle vit presque dans un conte de fées personnel ; la grande sœur est plus tranquille, posée, elle n'ose pas sortir et se façonne une carapace de figure maternelle ; quant à l'oncle, sa folie est douce, il incarne le diseur de vérité, le bouffon cynique qui n'a plus à porter de masque social. Ces personnages sont la grande force du roman de Shirley Jackson : ils sont exubérants et inhabituels, drôles et dramatiques.

Ainsi il n'y aura pas de fin joyeuse dans laquelle les jeunes femmes trouveraient finalement leur juste place dans la société. Au contraire, face à un monde social toujours plus violent, violent jusqu'à l'absurde, elles se barricadent encore et encore, presque jusqu'à devenir elles-mêmes des personnages de conte de fées.

Libellés :

Jackson Shirley,

Littérature,

Univers réaliste

jeudi 19 mars 2020

Aphorismes

Vers la fin de l'été et au début de l'automne 2019, j'avais pris l'étrange habitude d'écrire des aphorismes. Il faut certainement blâmer Nietzsche : il a mauvaise influence sur la jeunesse, c'est bien connu. Quoi qu'il en soit, l'exercice fut plaisant. C'est une bonne excuse pour détailler quelques idées sans avoir peur d'être prétentieux et pour écrire d'une façon un peu, eh bien, surécrite. Je stocke ici ceux dont je ne suis pas trop mécontent.

|

| Mondrian |

NOUVEAUTÉ

Pour la première fois une génération sait qu'elle s'achemine vers le déclin. L'humanité, pendant la majeure partie de sa courte existence, n'avait pas l'habitude d'imaginer un futur différent du passé. Le futur était la reproduction du présent avec des variations aléatoires, le plus souvent néfastes (sécheresse, guerre, etc.). L'individu n'avait pas conscience de l'Histoire. Puis arrive l'idée de progrès, et l'individu sait que ses enfants vivront d'une autre façon que lui. Pour être plus précis, l'individu sait que ses enfants vivront mieux que lui. Cette idée qui nous habite aujourd'hui, cette certitude de la chute imminente, qui plane au-dessus de toutes nos réjouissances et les ternit, n'est pas entièrement nouvelle ; ce serait prétention que de revendiquer l'exclusivité du désespoir. Mais elle est nouvelle par son échelle. Autrefois, celui qui contemplait un avenir sombre le faisait dans un contexte particulier : une époque, un lieu, une menace identifiée. Aujourd'hui il n'y a plus d'époque : ce n'est pas une crise, c'est un bouleversement total, radical et immuable qui nous guette. Le lieu ? La planète entière. Il n'y a plus d'ailleurs. La menace ? C’est nous-mêmes. C’est l'idée même d'ambition, de désir, de civilisation. Oui, c'est une nouveauté. La dernière ?

AUTRE MENACE

La victoire du christianisme, monothéisme totalitaire, sur le panthéon antique, polythéisme accueillant les cultes les plus divers, est une victoire du totalitarisme sur la tolérance.

NAISSANCE

Une grand-mère s'extasie devant la naissance du petit dernier. Rose et pimpant, il éveille en elle quelque chose d'ancien, l'instinct de la transmission de soi à travers le temps. Elle accorde de la valeur à cette naissance en soi. Grand-mère, retiens tes sentiments : attends, patiente, et seulement quand l'enfant sera un vieillard tu pourras regarder en arrière et juger. Alors, selon ton jugement, tu pourras ou non ressentir de la joie. Elle est incertaine, mais si elle répond présente, elle sera authentique.

TOLÉRANCE

La tolérance n'est pas une vertu. La vertu, c'est aiguiser sa capacité de jugement pour être capable de faire la différence entre ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas.

SUICIDE

Quand Camus, dans sa sentence célèbre, affirme que le principal problème philosophique, c'est le suicide, il fait preuve d'une complète méconnaissance de la biologie. On pourrait même parler d'une erreur logique. Si le suicide reste un choix minoritaire parmi les êtres vivants, et même parmi ceux qui se revendiquent intelligents, c'est qu'il ne peut pas en être autrement. Une espèce portée au suicide disparaîtrait rapidement. Le goût de la vie, un goût inné, non choisi, voire subi, est inhérent à la vie même.

UN CHAT

Un chat vit paisiblement dans une maison. Il a un toit et de l'affection, un territoire à défendre, et il a été privé — libéré selon certains pessimistes — de ses problèmes hormonaux. Il obtient sa nourriture d'une façon inhabituelle pour sa longue lignée féline : chaque jour, à heures régulières, un signal strident retentit, annonçant que la machine qui ordonne sa vie a relâché une nouvelle dose de croquettes. Pour les humains de la maison, cette automatisation est très pratique : elle accomplit une partie des fardeaux — ou du moins des obligations — qui accompagnent la possession d'un animal, leur laissant plus de temps pour jouir de cette boule de vie velue. Le chat, lui, en est humanisé : son horloge interne le fait errer fébrilement, mettant toute son énergie dans l'attente de la stridulation salvatrice. Quand le signal retentit, sa salivation est à son paroxysme, et il se précipite vers la machine avec plus d'énergie que si c'était une souris. Puis il croque avidement. Ce chat n'a pas d'opinion particulière sur sa condition.

UN ÊTRE DOUÉ DE RAISON

L’humain ne peut pas vivre comme un chat, avec comme horizon principal la satisfaction de sa faim. Il doit pouvoir se projeter dans l’avenir, et y discerner une œuvre façonnée par sa sueur et sa volonté. Cette œuvre est généralement sa propre reproduction, c’est-à-dire la génération d’une descendance, et le soin porté à cette descendance — ses autres activités sont bien souvent accessoires de celle-ci. Aujourd’hui, pour qui songe aux décennies à venir, cette œuvre est une triste impossibilité : l’accomplir signifie se mentir à soi-même, contribuer généreusement au problème si bien identifié. Alors, si l’œuvre ne s’avoue pas vaincue, elle mutera plus que jamais en ses deux autres formes habituelles : l'atrophie — l’ambition de l’esprit et des idées — et l’hypertrophie — l’ambition du pouvoir et de l’accumulation. Ainsi le futur proche abondera en intellectuels embarrassants et en mégalomanes corrosifs.

JEU DES RESPONSABILITÉS

Qui est coupable ? Qui est à blâmer ? Les puissants, pour préserver leurs intérêts, tentent de repousser la culpabilité vers un niveau individuel. Cette tentative est souvent très bien accueillie, car elle offre la possibilité à l’individu d’avoir bonne conscience : « Je suis écolo, je fais du compost derrière ma piscine. » « Je fais ce que je peux, ma nouvelle voiture consomme moins que la précédente. » Mais tous ne sont pas dupes, et ceux qui voient l’arnaque ne manquent pas de retourner le blâme : « Que peut faire l’individu ? Ce sont les grosses industries qui polluent le plus, les voitures ne font guère de mal en comparaison des porte-containers. » Mais les usines ne produisent pas que de la fumée, et les containers qui traversent le monde ne le font pas à vide. Si les industries tournent, si les navires sillonnent les océans, c’est pour nourrir le mode de vie d’une somme d’individus — et en retour c’est l’individu qui les nourrit.

LE NIHILISTE HYPOCRITE

Certains sont lucides et voient clairement la chute se profiler, alors, dans l’attente du naufrage global, pour ne pas sombrer eux-mêmes, ils se parent d’un baume nihiliste. « Que l’humain succombe, disent-ils, que l’humain périsse, il n’est qu’une souillure sur la toile du chef-d’œuvre qu’est la nature. » Quoi, l’humain serait hors de la nature ? Je te croyais nihiliste, mais ceci n’est qu’une indicible prétention. Si tu aimes ce que tu appelles la nature, travaille à la survivance de sa plus belle création : nous, humains, qui sommes capables de l'apprécier et de l’aimer. Que serait le monde sans subjectivité, sans conscience pour le percevoir, sans créature capable de jugement pour lui donner de la valeur ? Ton nihilisme est une excuse : il te permet de supporter la contradiction entre l’amour sincère que tu portes au monde et ton sentiment d’impuissance. Pas d’excuse : accepte la souffrance, accepte tes propres contradictions, et réapprends à percevoir la valeur de la pensée. Dis-toi qu’elle n’est encore qu’une enfant, titubant maladroitement sans guère savoir ce qu’elle fait — fais-toi parent et guide-la, tolère-la, jusqu’à ce qu’elle approche de l’âge adulte.

L’INNOCENT COUPABLE

Industrieux et respectable, sa morale est celle qui s’écoule en lui non pas depuis les hauteurs, mais depuis les côtés. Il fronce les sourcils avec étonnement face aux idées vaguement originales, jusqu’à ce qu’elles soient légitimées par la quantité de ceux qui les acquiescent. Quand la minorité agitée et agitatrice renverse l’ordre et la morale, il suit en aveugle ; il est la fondation nécessaire sur laquelle les bâtisseurs façonnent le monde.

LE ROYALISTE

Enfant craintif et apeuré, il est en quête d'ordre et certitude. Faute de pouvoir se tenir droit dans l'inévitable solitude, il cherche sa force dans autrui : il veut pouvoir lever la tête vers un père aimant, parce qu'on ne choisit pas son père : l'univers nous l'offre, nous l'impose, nous l'inflige. Telle une liane flaccide, il a besoin d'un tuteur — le royaliste est freudien.

LE SITUATIONISTE

On ne sait trop s’il est habillé comme un mannequin ou un clochard ; il dort tantôt dans l’appartement de papa, tantôt dans des squats libertaires ; il comprend Guy Debord ; il est étudiant brillant et sublime sa dissipation en qualité ; il fait ses dissertations de science politique pendant des assemblées générales tout en rédigeant des pamphlets ironico-lapidaires ; il ne veut pas attendre le naufrage, mais le provoquer. Ses parents l’observent avec un sourire attendri, et même un peu mélancolique, en songeant à la fervente allégresse de la jeunesse.

UNE RETRAITE

Avec le temps la chair s’accumule autour de ses os fatigués. En effet la dernière joie de ce retraité vient de l’insertion de matière digestible dans son œsophage. Quand il est plein, comblé, rempli, il atteint une béatitude qu’il compare, dans son esprit engourdi, à celle des moines ascétiques. Il est sociable, il a des frères et sœurs de table : son activité a un certain succès dans sa tranche d’âge. Avec ses compagnons il réserve des chambres dans des gîtes pour le week-end : la journée ils se traînent péniblement là où se trouvent quelques morceaux de culture, mais leurs esprits se consacrent à l’anticipation du festin du soir : en hédonistes expérimentés, ils savent qu’il est important de cultiver le désir. Le moment arrive, ils s'attablent, ils rient, et les bourrelets frétillent au rythme des gloussements. Le vin coule à flot, les plats s'enchaînent, les chemises distendues se tachent de graisse, les rots d’autrui ne font même plus ricaner tant le gosier est occupé. Ils s’adossent finalement. Leurs visages rouges et luisants reflètent un intense sentiment d’accomplissement. Ils se lèvent. Au jeune homme solitaire, assis dans un coin de l’auberge, qui vient d’assister avec terreur à la scène, le retraité dit, haletant après l’effort : « Il faut bien qu’on se fasse plaisir. Tu verras quand tu auras notre âge. » Plus tard, dans la nuit, le gros homme se lève, descend dans la cuisine, ouvre la porte du frigo, et prend une entrecôte à peine entamée. Il s’assoit et plante sa fourchette dans la graisse gélifiée par le froid. Il porte la viande à sa bouche, l’introduit entre ses lèvres tremblantes, et déglutit bruyamment.

MASSES

Vêtus de noir, ils se faufilent dans les cortèges, quand ils ne les mènent pas. Non loin de la mairie, ils sortent les masses, et commencent à frapper avec entrain la vieille pierre des bâtiments qui se veulent respectables. Ils entaillent et défoncent les murs jusqu’à ce que des blocs tombent. « Ils veulent avoir des cailloux à lancer sur les CRS, et ce serait trop risqué de venir avec des projectiles, au cas où ils se feraient prendre. » « Plus risqué que de venir avec des masses ? » Silence.

ESTHÉTIQUE DE LA VIOLENCE

Je sors de chez moi, fais quelque pas, et l’émeute s’offre à mes sens. Les flammes et les gyrophares éclairent la nuit, l’odeur de la fumée noire m'emplit les narines, l’agitation chaotique stimule involontairement. On court, on charge, on s'interroge, on frappe, on insulte, on photographie, on soigne, un cocktail molotov vole au ralenti, la lumière est rouge, orange, bleue, la haine et la violence pénètrent dans les veines de chacun, d’une façon ou d’une autre. Une camionnette de l’autorité légitime rafle selon des critères que je ne saisis qu’à moitié ; je dois présenter assez bien pour échapper au fourgon. Face au brasier, l’esprit absorbe le conflit et le reproduit, l’esprit se divise en factions aux idées — instinctives ? — opposées, mais une grande partie reste neutre. Là où l’accord se fait, c’est sur le plan esthétique. Triste, terrible et inévitable chose que cette esthétique de la violence. Parmi ceux qui participent au conflit : quelle proportion d’entre eux sont là essentiellement pour elle ?

UNE AUTRE RETRAITE

Cette retraite-là est presque belle. Après une vie partiellement échangée contre les moyens de sa subsistance — et contre beaucoup de superflu, à cause d’un jugement en manque d'entraînement, ne résistant que difficilement au matraquage consumériste — il est désormais possible de se réapproprier son temps. Le jour s’écoule paisiblement, car la liberté n’a pas besoin d’être remplie. C’est enfin l’ataraxie, le sourire devient normalité quand rien ne vient troubler le calme et l’indépendance. La laideur du monde est encore là, mais on la laisse le plus loin possible : que les rues putrides deviennent des sentiers forestiers, que nos voisins soient l’écureuil et la biche. Cette laideur n’abandonne pas si facilement, elle vient régulièrement frapper à la porte, mais on peut s’en débarrasser avec aisance — du moins avec plus d’aisance qu’auparavant. Certes, la vieillesse arrive, implacable, mais qu’elle aille au diable, pour l’instant. Et pour toujours, d’ailleurs. Il n’y a aucun motif de plainte, vraiment, que souhaiter de plus ? Mais parfois, le matin, le soir, n’importe quand en fait, dans les moments creux, une pensée se faufile, une pensée obscure, désagréable. Une ombre qui traîne, là, au fond. Les sourcils se soulèvent imperceptiblement, les yeux picotent presque. Alors on se lève avec une brusquerie qu’on ne s‘avoue pas, on secoue la tête, et on se donne de l’activité.

PAUSE

Dans un bosquet perdu dans la brume, un escargot avance lentement sur une toile d’araignée imbibée de rosée matinale : la maîtresse de maison l’ignore, et il laisse derrière lui un chemin bien net, dépourvu de gouttes d’eau.

TROISIÈME RETRAITE

Dans cet esprit il n’y a pas d’ombre, car il n’y a pas de lumière. La vie est donc mécanique : le corps s’agite, maintient les apparences — les lèvres aussi s’agitent, en conjonction avec le larynx. Mais on ne trouve aucun drame, ici.

VISAGE

Le masque du bonheur est un masque monstrueux — il cache non seulement la vérité du visage, mais aussi et surtout la vérité de l'esprit. Comme s'il y avait de la honte dans la peine, dans la douleur, dans le doute et la confusion, dans l'insatisfaction dévorante et le désir frustré. Cacher ces ombres, c'est cacher l'étincelle fondatrice de son humanité. Pire encore, bientôt le masque ne s'adresse plus aux autres, mais à soi. Celui qui s'entête à le porter, tel Ouroboros, se consume lui-même. Au contraire, que ton visage soit tendu, crépusculaire, que tu ne te soucies pas de donner l'image d'un bonheur hypocrite : car par contraste le sourire sur tes lèvres sera puissant, véritable : seules des lèvres qui savent embrasser l'ombre peuvent rire d'elle.

LE JARDIN

Le jardin de Blake était envahi par les hommes en noir — le nôtre est simplement envahi par les hommes.

LE JARDIN II

Le jardin de Blake était souillé par une chapelle — pour nous tous les bâtiments en chantier sont des chapelles où l'on sacrifie au progrès.

LE JARDIN III

Dans le jardin de Blake les tombes avaient remplacé les fleurs — aujourd'hui les tombes sont encore pour quelque temps des hommes qui marchent et courent et s'essoufflent.

LE JARDIN IV

Le jardin de Blake lui apportait joies et plaisirs — le nôtre nous apporte joies et plaisirs et subsistance.

LE JARDIN V

Sur les portes de la chapelle venue troubler l’ancien jardin de Blake il pouvait tristement lire : TU NE DOIS PAS — sur les portes des chapelles modernes nous lisons : TU DOIS, TU DOIS VOULOIR, TU DOIS DÉSIRER, TU DOIS TOUJOURS PLUS.

LE VOYAGEUR ET SON OMBRE

L'humanité est le voyageur ; l'hubris est son ombre. C'est pour cette raison que seule la nuit apporte le repos.

LES CHAÎNES

Les chaînes ne sont plus faites de métal grossier, ni encore d'or comme celle de More — elles sont forgées par des esprits habiles et souvent passionnés, puis jetées dans un océan souterrain toujours grandissant d'où elles remontent vers nous au moindre de nos tyranniques désirs via des sources généreuses, trop généreuses.

PLAISIR

Le plaisir d’un vert chlorophylle et d’une vie animale qui se nourrit de ses fruits.

LE PARC

Au cœur de la ville on trouve le parc. Il y a là de la verdure, des arbres, des étangs, des sentiers et des animaux peu farouches. Avec de la chance, on peut trouver un banc duquel on n'entend pas trop le grondement des voitures. Des gens courent sur les chemins. Rouges, haletants, ils tournent en rond — ce n'est pas une image. D'autres se font promener par leurs chiens, d'autres encore par leurs enfants. Les petits humains, les bâtisseurs et destructeurs de demain, regardent avec surprise les canards et les oies qui vaquent à leurs occupations. Ils n'ont pas l'habitude de voir des animaux non entièrement domestiques autrement qu'en morceaux dans leur assiette — exception faite des rats emplumés que sont les pigeons. À midi, une nouvelle faune envahit le parc : ce sont les travailleurs assez chanceux pour pouvoir venir manger là, et assez sensibles pour en avoir l'envie. Mais c'est un autre type qui attire notre attention, c’est un autre errant qui nous intéresse : celui-ci est inexplicablement tendu ; il marche soit trop vite, soit trop lentement ; il fixe avec avidité une poule d’eau solitaire ; il admire timidement une fleur naissante comme si elle était une belle femme ; il s’assoit et sort un livre, essaie de s’y plonger pendant quelques minutes, puis se relève brusquement ; il s’étonne devant les enfants qui s’étonnent devant les animaux. Ses paupières clignent trop souvent, ses lèvres sont agitées de soubresauts réguliers. C’est qu’il est péniblement tiraillé entre deux désirs contraires. Il veut une certaine image de la nature, la véritable, celle qui insuffle impitoyablement une impression d’esthétique brute et indifférente — et il n’en trouve là qu’une pâle et triste parodie. Pourtant il veut aussi voir l’ingéniosité humaine, qui se saisit du paysage inné et l’embellit d’une touche de raison et de volonté — mais ici il n’y a qu’un pis-aller de la volonté. Néanmoins, il continue de venir, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Il n’aime guère les compromis, pourtant il accepte celui-ci.

AVANTAGE DE LA VILLE

Plus il y a de culture, plus la culture personnelle de chacun devient spécialisée. Ainsi les villes ne sont pas tant une augmentation de la taille des sous-cultures que la conséquence du décuplement de leur nombre. On vit donc en ville non pas pour avoir plus de compagnons, mais pour essayer d’en avoir quelques-uns.

LE CHARME DES CYPRÈS

Les cyprès plaisent, car ils donnent l’impression d’une nature régulée. Ce sont des arbres qui flattent notre goût pour l’ordre. Quand on voit au loin leurs silhouettes effilées on imagine qu’ils se dressent dans le jardin minutieusement entretenu d’une grande propriété.

MAL DE DENT

Une femme a mal aux dents. Elle se questionne sur l’utilité biologique de ce type de douleur. Car, pendant la majeure partie du temps que l’humain a passé sur cette terre, la douleur n’était probablement pas là pour lui indiquer qu’il était temps d’aller chez le dentiste. Alors pourquoi ? Pour donner l’impulsion d'arracher cette dent ? Mais un animal qui souffre peut-il arracher sa dent ? Non. Il est condamné à souffrir. Alors cette souffrance est-elle simplement gratuite, issue du hasard biologique qui a trouvé judicieux de placer un nerf trop sensible au cœur d’une dent fragile ? Invoquons une hypothèse : le rôle social de la douleur.

PAUSE II

Le soir tombe sur le cabaret, les chants résonnent à l'oreille des convives, un chat s'approche et s'éloigne selon les caprices indéfinis de sa volonté ; il reste dans notre verre un peu de liquide doré, et on croit se satisfaire de la tumeur urbaine.

DEUX SAINTS

Un écrivain a voulu raconter en miroir l'histoire de deux saints en la cachant au fond d'un roman. L'anachorète de la campagne vit dans une grotte, solitaire, modeste. Il pratique le dénuement pour se rapprocher de Dieu. Petit à petit sa renommée grandit chez les hommes du commun qui jouent aux chrétiens sans aller jusqu'au bout de leur croyance. Alors chaque jour une horde de pêcheurs, toujours plus nombreuse, vient chercher ses conseils. L'anachorète tente de dispenser la sagesse qui est la sienne et refuse les dons de ses visiteurs. Mais petit à petit le doute l'envahit, insidieusement, comme une épine qui s'enfonce dans sa chair. Alors, rongé par la potentialité de son propre aveuglement, il renonce à sa position, emporte avec lui son bol et sa gourde, et part en pèlerinage : il va vers la ville, où se trouve un grand saint, qui a l'habitude de prodiguer ses conseils aux égarés. L'anachorète voyage, il parcourt les terres désolées, et finalement il croise un autre voyageur. La discussion s'engage, jusqu'à ce que la vérité soit révélée : cet étranger est le sage qui était le but de son pèlerinage, sage qui lui-même souffrant des affres du doute est parti en pèlerinage pour consulter l’anachorète de la caverne. Ces deux hommes, au-delà de leur religion, font peut-être partie des rares qui méritent, selon nos standards, le titre de saints — car ils possèdent la force et la faiblesse du doute.

OPINIONS MOUVANTES

Certaines associations de gauche qui privilégient le dialogue à l'affirmation pratiquent une étrange forme de débat : le débat mouvant. Une question volontairement simpliste est posée à une vingtaine d'individus qui doivent se scinder en deux groupes : d'un côté ceux qui répondent oui, et de l'autre ceux qui répondent non. Puis, tour à tour, les deux groupes échangent des arguments — l'astuce, c'est que chacun est libre, à tout instant, et en fonction de la pertinence des propos tenus, de changer de groupe. C'est ainsi que deux types de personnes se révèlent : d'un côté les rocs, qui quoi qu'il arrive maintiennent leur position, et de l'autre les girouettes, qui au fil des échanges passent incessamment d'un groupe à l'autre. Peut-être l'un de ces types est-il inquiétant — reste à savoir lequel.

LES CONTEMPORAINS ET L'ÂME

Les bouillies modernes que sont certaines formes de croyances bâtardes font grande place à l'âme. On ne sait guère ce que c'est, mais c'est là, une force mystérieuse, une énergie aussi insaisissable qu'invisible — le fragment divin de l'humanité qui continue à exister après l'expiration, une illusion floue, une consolation vague pour qui a peur du point final. Ceux-là mêmes qui croient en l'âme se refusent à être créationnistes : c'est heureusement, dans les sociétés européennes, une position trop marginale. Mais alors : au cours du lent processus qu'est l'évolution, quand l'humain s'est-il vu accorder une âme ? Et selon quels critères ? À moins que les animaux ne possèdent eux aussi une âme ? Mais c'est interroger un mur.

CARTOMANCIE

Certains, qui se font sur la causalité des idées troubles, croient encore aux horoscopes, à l'astrologie ou à la cartomancie. Mais même ceux qui jouent aux sceptiques ne sont pas insensibles au charme des prédicateurs. Oh ! quel plaisir étrange et stimulant que d'explorer un potentiel lien entre sa propre existence (tristement enchaînée dans un crâne trop étroit) et un sens universel, un déterminisme réconfortant, salutaire. Ainsi un habile trublion, à l'occasion d'un rassemblement d'insatisfaits, s'empare de la cartomancie et fabrique un tarot politique. Oyez, passants ! « Quel est votre avenir politique ? » Le malicieux a du succès. Du succès auprès des femmes, pour être plus précis, qui constituent l'essentiel de sa clientèle.

IDENTITÉ

« Notre identité n'est pas nationale. » Ainsi chantent-ils. « Notre identité n'est pas nationale. » Quoi ensuite ? « Notre identité n'est pas nationale, elle est politique. » Pourquoi suis-je parcouru par un frisson de déception ?

SPECTATEUR

Il y a un plaisir certain à assister à un spectacle non pas dans le public, mais depuis une position reculée et ombragée d'où, pour nous, le public se met à faire partie du spectacle. Une partie de ce plaisir est un sentiment de supériorité injustifié, certainement. Mais qu'on regarde autour de soi en songeant à l'œil qui nous observe d'une façon similaire — nous sommes un spectacle pour qui est plus retiré encore.

PUDIBOND

À l'heure où le moindre gamin a dans sa poche un accès instantané et illimité à toute la pornographie imaginable et inimaginable, on trouve un charme neuf au pudibond. Après avoir entendu les remarques grasses du frustré, subi les vociférations vulgaires du bruitiste, observé les étalages de chair éternellement jeune dans les vitrines, découvert les dernières nouveautés des marchés numériques du sexe, on se surprend à sourire de contentement devant celui qui, à la manière de Hans Castorp, se teinte de rose et détourne pudiquement les yeux quand on évoque devant lui le dieu libido et ses conséquences. Dans la cacophonie générale, son silence est comme une musique rare — bien qu'en d'autres circonstances on le lui reprocherait.

VERTU DU PRÉTENTIEUX

Qu'on ne soit pas trop sévères envers le prétentieux. Il est possible qu'il soit simplement un imbécile arrogant, certes. Mais peut-être est-il un aspirant maladroit, une aiguille naïve sentant avec confusion que quelque chose cloche dans l'esprit commun de son époque et qui tente de s'en extraire, de prendre un peu de hauteur, pour y voir plus clair. Il lit encore trop peu et trop mal, il est radical par principe mais se trompe souvent de cible, il ne contient pas sa saine agressivité, il croit comprendre mais interprète de travers et, surtout, il manque encore d'empathie. Mais il est sur le droit chemin — le chemin de l'affamé. Ne pas lui reprocher son appétit immodéré, mais lui donner de la nourriture consistante et une opposition robuste sur laquelle il pourra exercer et dompter sa violence.

MÉPRIS

« Plus nous pensons à tout ce qui a été et sera, plus tout ce qui est aujourd’hui même devient pâle. » Quand Nietzsche écrit ceci, il se contente de paraphraser Marc Aurèle qui, bien longtemps auparavant, avait su prendre ce recul. Entre autres sentences exquises, il nous a laissé ceci dans son journal, un soir, bien loin de la belle et puante Rome : « Voici que la terre va nous recouvrir tous ; puis elle-même changera ; et les choses changeront indéfiniment. Si l'on songe aux vagues successives de changements et de transformations et à leur vitesse, l'on méprisera tout ce qui est mortel. » Mais attention à ne pas se tromper sur la nature du mépris dont il parle. Ce n'est pas le mépris dédaigneux, hautain, presque nihiliste, qui diminue ce qu’il qualifie pour tenter vainement d’élever celui qui méprise. Loin de là : c’est un mépris aimant et amoureux. Il ne s’agit pas de détourner son attention de « tout ce qui est mortel », mais d’élever son point de vue pour regarder le réel avec une distance et une lucidité nouvelles qui permettent de domestiquer ses passions. De la même façon que l’on aime mieux ce que l’on accepte comme éphémère, Marc Aurèle aime mieux l’univers — et sa propre existence qui lui permet d’en jouir — car il sait que ses simples capacités de pensée et de perception sont des dons rares et précaires. Qui croit en une quelconque forme d’existence post-mortem se prive de cette jouissance : car qu’est-ce que notre modeste vallée de larmes et de rires en comparaison d’une éternité de joies ou de tourments, ou même d’une éternité tout court ? Ainsi qu’on se méfie du croyant : cette existence n’est pour lui qu’une pâle ombre face à celle qui suit. En conséquence il n’a aucun intérêt à l’améliorer ou à en prendre soin ; au contraire, les religions font l’apologie de la flagellation et du sacrifice dans le but de gagner par la douleur une place dans l’autre vie. Ainsi le croyant s'assomme lui-même en se trompant sur la nature du mépris avec lequel il faut regarder tout ce qui est mortel — qu’on jette vite aux oubliettes ce mépris qui dévalorise le réel pour embrasser l’autre mépris, celui qui reconnaît la fragilité, l’unicité et donc la valeur pour l’instant indépassable du réel.

FAUX PRÉCOCE

Adolescent il a lu Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche et les autres. Bien sûr, il était jeune, c’est donc ce dernier qui l’a marqué plus que les autres : dans la vigueur des hormones naissantes il s'écriait bêtement « Dieu est mort ! » sans comprendre ce qu’il disait, sans entrevoir l’abysse qui s’ouvrait sous lui, sans entendre le philosophe le plus sain et le plus fou qui lui murmurait de prendre garde, de ne pas se réjouir si aveuglément de la mort de l’ordre universel — car qu’avait-il pour le remplacer ? Rien, il ne possédait rien dans son cœur ni ailleurs, alors, les années passant, pour fuir l’abysse, il s’est tourné, de désespoir, vers la bible. Ne pouvant supporter la philosophie du marteau et de la dynamite, il s’est englué dans celle du ciment et du plomb. Méfiez-vous des faux précoces comme des naufrageurs.

LAS DE LA PRUDENCE

« Mais alors, de qui ne doit-on pas se méfier ? » Du sceptique qui, conscient des limites de sa position, cultive raisonnablement sa naïveté.

DELPHES

« Connais-toi toi-même », voici le dogme que l’on trouvait sur le fronton du temple de Delphes. Cette sentence a su traverser les siècles, car sa sagesse est suffisamment accessible, acceptable. Rares sont les moralités qui s’aventureraient à la contredire, d'autant plus que ces mêmes moralités travaillent à façonner ce « toi-même ». Mais l’esprit curieux qui déciderait de suivre le récit des métopes jusqu’à l’autre côté du temple découvrirait, sur le fronton opposé, une sentence plus rude : « Rien de trop. » On a tendance à moins se souvenir de celle-ci — en effet, on ne peut pas prétendre l’appliquer sans véritablement l’appliquer. La génération de l'effondrement aurait bien besoin de cette morale pratique — encore faudrait-il qu’elle mette enfin à la porte l’oracle qui occupe le temple.

CONSERVATION DE L'ESPÈCE

« J’ai beau considérer les hommes d’un bon ou d’un mauvais œil, tous et chacun en particulier, je ne les vois jamais appliqués qu’à une tâche : à faire ce qui est profitable à la conservation de l’espèce. » Nietzsche ne pouvait s'exprimer ainsi que dans le contexte d’une certaine époque, un temps déjà lointain où le progrès était encore une force protectrice, une force qui projetait l'humanité vers l'avant, vers l'assurance, vers plus d'humanité. Bien sûr Nietzsche, parmi d’autres, critiquait déjà cette idée : mais cette critique n’était rien par rapport à notre défiance moderne. Pour nous, l'idée que toutes les actions de l'espèce ont pour but sa préservation est une triste blague sortie d'un passé révolu. La moindre de nos actions est un emprunt que l'on fait au futur : manger, s'habiller, se divertir, notre travail lui-même — et depuis longtemps nous ne sommes plus solvables. Restons sur les incipit fameux : « Nous autres, civilisations, disait Valéry après la Grande Guerre, nous savons désormais que nous sommes mortelles. » Civilisations ? Non, pour nous c'est un lieu commun, notre génération peut commencer à remettre en cause l'espèce. Le torrent des voitures, les champs nus à perte de vue, les océans de béton, les montagnes corrosives des déjections de notre bétail, les déserts de l'esprit, les moindres nécessités de l'existence impitoyablement moderne, tout cela est d'une déraisonnable logique. Ainsi, à quoi que nous nous appliquions, nous ne faisons pas acte de conservation, mais de destruction. Car l'échelle des choses dépasse notre biologie, qui n'est pas conçue pour l'Histoire.

VUE

Qui est occupé à gravir une montagne ne peut pas voir la montagne.

VUE II

Qui marche dans une plaine plate et désolée à perte de vue accueille avec joie la moindre vague colline, le moindre arbre solitaire, le moindre oiseau égaré.

VUE III

Du sommet d'une montagne on distingue la courbure du monde — mais cette découverte peut aussi se faire sur le désert des océans.

LE BONHEUR DANS LE TRAVAIL

L'humain est incliné à la paresse : c'est le corps qui est tenté de préserver ses énergies quand rien ne le menace. Et dans ce bien-être, cette sécurité, on s'imagine parfois heureux. Pourtant, n'est-ce pas dans le travail que se trouve le véritable bonheur — je veux dire le bonheur actif ? Car c'est un autre instinct humain : transformer le monde à son avantage, investir ses efforts dans l'avenir. C'est ce bonheur-là qui est défendu par les raisonnables et les puissants, non sans quelques bonnes raisons d'ailleurs. Mais quand ils disent bonheur, dans ce cas, c'est une arnaque, car qu'est-ce que ce bonheur sinon l'oubli de soi dans l'activité, l'oubli de sa misère intérieure — les œillères d'un cheval qui parcourt le chemin déjà mille fois parcouru sans apercevoir les clairières, sans même les envisager ? C'est se transformer en outil, car l'outil sait ce qu'il fait, quel est son rôle, son utilité, son excuse pour exister. L'outil ne doute pas, il n'a pas le temps pour ça ; il n'a même pas le temps de souffrir de son manque de doute. Laissons de côté l'idée du bonheur, vivons sans excuse, et ne soyons pas si enclins à fuir la paresse : un anaconda rassasié ne serait-il pas fou d'ingurgiter une deuxième gazelle ?

CECI N'EST PAS UNE PAUSE

Pendant que l'un fait une pause, l'autre continue d'avancer — ainsi tous sont trop effrayés pour s'accorder une pause. Et, pour l'instant, à juste titre.

mercredi 18 mars 2020

Capitalist Realism - Mark Fisher

Capitalist Realism (2009) de Mark Fisher commence par une phrase empruntée à Žižek : « Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. » Voilà qui résume assez bien le propos du livre. Le capitalisme comme force totalisante, absorbante, qui se se positionne comme le seul système pragmatique, « réaliste », et donc comme seul système viable. L'auteur ne perd de temps et le mélange d'éléments accessibles et d'autres plus abscons fonctionne assez bien, même si je soupire un peu devant ce genre de littérature ou tout est « postmoderne » ou « ontologique », mots répétés à l'infini et qui, trop souvent, ont un sens si vaste qu'ils ne veulent au final strictement rien dire. Enfin, qui sait, peut-être que je changerais d'avis si je lisais Baudrillard, Deleuze ou les autres.

J'ai un peu de mal à me frayer un chemin à travers ce langage. Franchement, il y a dans ce style quelque chose qui me gêne profondément. Alors, plutôt un exemple concret, à propos de cette impression de densité à la fois creuse et débordante, dans laquelle on craint de se noyer à chaque tentative d'action :

In his dreadful lassitude and objectless rage, Kurt Cobain seemed to give wearied voice to the despondency of the generation that had come after history, whose every move was anticipated, tracked, bought and sold before it had even happened. Cobain knew that he was just another piece of spectacle, that nothing runs better on MTV than a protest against MTV; knew that his every move was a cliché scripted in advance, knew that even realizing it is a cliché. The impasse that paralyzed Cobain is precisely the one that Jameson described: like postmodern culture in general, Cobain found himself in ‘a world in which stylistic innovation is no longer possible, [where] all that is left is to imitate dead styles, to speak through the masks and with the voices of the styles in the imaginary museum’. Here, even success meant failure, since to succeed would only mean that you were the new meat on which the system could feed.Et toujours sur la capacité du capitalisme à absorber toute pulsion de révolte :

A film like Wall-E exemplifies what Robert Pfaller has called ‘interpassivity’: the film performs our anti-capitalism for us, allowing us to continue to consume with impunity. The role of capitalist ideology is not to make an explicit case for something in the way that propaganda does, but to conceal the fact that the operations of capital do not depend on any sort of subjectively assumed belief. It is impossible to conceive of fascism or Stalinism without propaganda – but capitalism can proceed perfectly well, in some ways better, without anyone making a case for it.

mardi 17 mars 2020

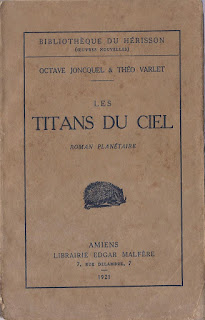

L'agonie de la Terre - Théo Varlet & Octave Joncquel (L'épopée martienne 2)

La suite directe de l'excellent Les titans du ciel ne déçoit pas : L'agonie de la Terre (1922), à ne pas confondre avec La mort de la Terre (1910) de Rosny Ainé, ou L'agonie du globe (1935) de Jacques Spitz (à cette époque le thème est récurrent) est tout aussi flamboyant et palpitant que le le premier tome. Notre valeureux héros se fait voler son corps par le chef des vils martiens dont les âmes sont venues s’abattre sur ce qu'il reste de l'humanité : c'est l'occasion d'un petit voyage cosmique. Puis, avec l'aide des entités de Vénus, le narrateur et sa copine, désincarnés, reviennent sur Terre, se réapproprient leurs corps, et les voilà empereur et impératrice des martiens. Humains incognitos, ils ne peuvent agir dans l'intérêt de leur espèce sans révéler leur identité... Alors, souffrant de leur impuissance, ils contemplent les machinations martiennes et doivent même y prendre part.

Passons sur la confusion entre âme et esprit (les auteurs ne se soucient pas de ce détail). Mais cette désincarnation est l'occasion de réflexions typiques sur une potentielle spiritualité salvatrice :

Si une partie de l'intrigue est consacrée aux autres humains survivants, qui vivent quelques aventures à l'autre bout du monde, le gros morceau concerne bien le narrateur empereur des martiens. Les martiens sont une humanité totalement subjuguée par la barbarie de la technique et servent à une critique de la modernité et, plus particulièrement, du technologisme, des abus de la technique :Quel sublime élargissement du Mystère, depuis que nous n’évaluons plus à l’échelle de nos sens humains l’infini sidéral ; depuis que l’égoïste animalité du corps a cessé d’imposer à nos esprits ses terreurs puériles et ses préjugés !

Hélas ! disait le vieil Égrégore, – parodiant inconsciemment une des lois fondamentales de la paléontologie terrestre – la perfection d’un peuple précède de bien peu sa déchéance irrémédiable. Le progrès matériel surtout implique en lui-même une nécessité accélératrice qui l’oblige à dépasser son but normal et légitime, qui affole et dérègle l’esprit de ses détenteurs et les précipite à leur perte…L’ambition des « machinistes » martiens s’exaspéra. La planète devint un champ trop étroit pour leur activité, décuplée, centuplée par l’entraînant vertige de l’industrie. Ils rêvèrent d’aventures formidables, de conquêtes titanesques. Ils entreprirent de bouleverser les lois éternelles qui règlent les destinées des âmes planétaires. La lenteur des transmigrations usuelles leur apparut dérisoire ; et entraînant à leur suite l’adhésion de l’unanime impatience, ils résolurent d’escalader le ciel, de sauter un des anneaux de la chaîne planétaire, et d’aborder dans leurs corps martiens sur la planète suivante : la Terre.Ainsi les martiens vénèrent la machine, et cette foi, car il ne s'agit plus de science, mais de foi, devient leur talon d’Achille :