Si mon enfance a été relativement urbaine (petite ville), j’ai eu la chance d’avoir un accès régulier à une maison de campagne familiale : fabrication de cidre maison, vaches devant la terrasse, écureuils dans les arbres, poiriers contre les murs… Après la mort de mon père puis la sénilité de ma grand-mère, les deux seuls qui entretenaient régulièrement le terrain, la maison a été délaissée jusqu’à être vendue. Mon expérience de l’agriculture reste très basique, limitée essentiellement à un séjour de deux semaines dans une ferme suisse, au cœur des montagnes proches de Bâle, au cours de l’été 2016. Il m’a rapidement semblé que quelque chose ne tournait pas rond, dans cette ferme, et j’ai vite compris : ce n’était pas une ferme de production, mais une ferme financée par le gouvernement dans le but de « préserver la biodiversité locale », si je me souviens bien. Le jeune couple qui s’en occupait ne chômait pas pour autant, mais il planait sur l’ensemble une impression d’artificialité : s’ils pouvaient avoir un peu de tout sans se spécialiser, c’était parce qu’ils n’avaient pas d’obligation à la production, c’est-à-dire qu’ils ne formaient finalement qu’une pseudo-ferme. Ainsi, quand je désherbais les myrtilliers bio (ce qui d’ailleurs m’a bien fait comprendre d’où venait la différence de prix entre bio et non bio) ou ramassais les jolies baies violettes, je mangeais au passage la moitié de la production, car quelle importance ? Ils n’en avaient pas besoin.

Une autre révélation n’a pas tardé à suivre : ce couple était pratiquant de la biodynamie, une pseudo-science, ou, pour citer Wikipédia, un « système de production agricole magique ». (Note : en magasin bio, les produits Déméter, très répandus, sont produits selon ces principes.) Par exemple, ils enterraient sous leurs champs des crânes d’animaux. En soi, ce n’est pas une mauvaise pratique : il faut nourrir la terre et les os sont sans doute une bonne source de nutriments. Mais est-ce qu’ils plantaient les os pour nourrir la terre ? Oh, non. C’était pour canaliser les « énergies cosmiques ». Face à mes interrogations, je n’ai eu droit qu’à un « ça marche ! » avant de laisser tomber le sujet, n’étant pas totalement dépourvu de tact. Outre l’exaspérante confusion entre corrélation et causalité, je n’ai pas pu creuser plus loin et il ne fait aucun doute que cet obscurantisme ne s’arrête pas là. Mais bref. J’ai eu du mal à tenir le coup socialement et j’ai fini le séjour à passer mes journées seul dans la forêt, occupé à construire la clôture des chèvres.

Cette longue introduction simplement pour préciser mon mélange d’intérêt et de méfiance envers les pratiques agricoles, ou plus globalement naturalistes, que l’on peut qualifier de marginales. Mettons tout de suite cette interrogation de côté : à part peut-être quelques pages sur les « motifs naturels », et encore, c’est chipoter, il n’y a dans cette Introduction à la permaculture (1991) écrite par Bill Mollison, l’un des fondateurs du mouvement, pas le moindre penchant à la pseudo-science. Certes, on n’est pas noyé sous les références, c’est avant tout du savoir expérientiel, mais le tout m’a semblé tout à fait sérieux et rationnel. On sent aussi la véritable présence d’une démarche scientifique, notamment dans les mots des préfaciers, bien qu’évidemment la science du vivant soit encore souvent insaisissable.

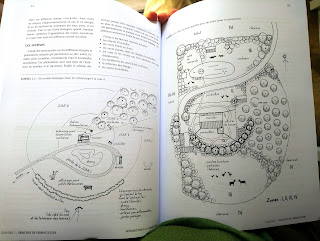

La permaculture est plus qu’une simple méthode d’agriculture, c’est un vrai projet de société : autant dire que ce volume est très, très dense. D’ailleurs, le dernier tiers, qui se penche sur des techniques spécifiques dans des contextes eux aussi spécifiques de façon synthétique m’a un peu perdu : trop de choses lointaines survolées théoriquement. Dans l’ensemble, c’est globalement passionnant et élevé par les dizaines de schémas et dessins qui, en plus d’aider à faire comprendre les concepts, rendent la lecture hautement ludique.

L’idée centrale, c’est celle de la complexité : pas de monoculture, pas de gazon stérile, pas de maison pavillonnaire, mais des systèmes conçus pour embrasser la complexité de la nature et en tirer profit. On est pas pour autant dans une relation utopique avec une nature sacrée : la démarche est, dans une certaine mesure, productiviste. Il s’agit d’autosuffisance alimentaire et, pour les producteurs à plus grande échelle, de diversification et d'amélioration des techniques. Des notions de base : « ne jamais laisser le sol nu » et « ne jamais labourer profondément les sols ». Bref, ne pas faire des choses qui n’existent pas à l’état naturel. Pour couvrir le sol, on retrouve partout la notion de « mulch », terme assez vague qui peut inclure divers matériaux faisant office de couche protectrice du sol. Pour travailler la terre sans la labourer, on peut utiliser des animaux, comme les poules et les cochons, qui la farfouillent et y laissent leurs déjections nutritives, ou la technique fascinante du sous-solage, qui consiste à décompacter la terre avec des tranchées profondes mais fines qui permettent le développement des échanges entre le sol et la surface.

J’apprécie tout particulièrement l’importante cruciale donnée à la conception de la maison et à son emplacement sur le terrain. Tout un tas de facteurs sont pris en compte : répartition des zones d’activité, gestion de l’eau, de l’énergie, de l’ombre, du vent, du soleil, distance avec les diverses cultures, risques d’incendies, gestion du gel, conception de serres… Et, par exemple, pourquoi n’ai-je jamais entendu parler auparavant du concept d’ombrière végétale, qui en plus d'offrir de l'ombre sert à réguler la température intérieure ? Maintenant, j’ai envie d’avoir un jardin rien que pour faire une grande ombrière avec des vignes et des kiwis. Une bonne partie des concepts décrits s’adresse à des gens qui comptent vivre de l’agriculture sur un terrain plus vaste qu’un simple jardin, mais, finalement, peu importe la taille du terrain : les idées centrales restent applicables. Il y a mêmes quelques paragraphes sur les vergers de fenêtre. Et c’est tout simplement intéressant en soi : par exemple, l’air froid vu comme un fluide qui s’accumule dans les plats et les creux, et auquel il faut laisser des passages libres pour ne pas voir ses cultures geler, est enthousiasmante. Même chose pour les barrages : il est improbable que je me retrouve un jour à façonner des « barrages de crête » ou des « barrages de col », mais la théorie est chouette. L’ensemble développe chez le lecteur novice une perception plus aiguë du terrain et des alentours de maison, même quand, comme moi, on n’a pas de maison (j’ai plein de maisons dans ma tête).

Introduction à la permaculture de Bill Mollison porte bien son titre d’introduction : le lecteur qui cherche des conseils pratiques détaillés n’y trouvera peut-être pas son compte, mais celui qui est en quête d’un foisonnement d’idées et de concepts sur le rapport complexe entre l’humain et son environnement devrait s’y plaire. Maintenant, j’ai envie de lire Permaculture: A Designers' Manual, du même auteur, qui rentre plus en détail sur plus de longueur, mais la version papier est complètement hors de prix et je ne suis pas certain d’être assez motivé pour m’enfiler le pdf sur écran.

Je laisse ci-dessous deux photos de pages plus illustrées que la moyenne pour transmettre visuellement ce qu’est l’expérience de lecture (cliquer pour agrandir).

lundi 28 septembre 2020

Introduction à la permaculture - Bill Mollison

jeudi 24 septembre 2020

Le mont Analogue - René Daumal

« Je n'arrive pas à rendre cette impression d'une chose à la fois tout à fait extraordinaire et tout à fait évidente, cette vitesse ahurissante de déjà-vu... »

Le mont Analogue (1939-44) de René Daumal est un court roman inachevé qui, malgré ce handicap, est aisément parvenu à m'emporter. Il faut dire que j'ai un faible pour la fiction à la fois brève, dense, foisonnante et stimulante. Daumal me semble être ancré dans une certaine époque où les expérimentations littéraires lorgnent du côté du surréalisme à la façon de Michel Bernados, Marcel Béalu, Daniel Drode ou encore Borges. J'ai un certain attrait pour les bizarreries de ce genre, mais elles semblent le plus souvent me décevoir en s'enfonçant dans une abscondité gratuite et une absurdité frustrante.

Heureusement, Daumal parvient à éviter ces écueils en maintenant constamment une narration limpide et une (relative) logique interne. L'idée, ce sont les « lois de l'analogie », science fictive qui permet à nos héros de trouver le mont Analogue : une montagne, eh bien, analogique. Derrière ce point de départ farfelu, on se retrouve donc avec une aventure à la structure classique : un petit groupe en quête d'un lieu mythique. C'est l’exécution qui rend le tout délicieux. La satire est légère mais permanente, et le narrateur s'efface pour laisser la place à Pierre Sogol, un génie polymathe, inventeur et montagnard. Ce personnage est une réussite totale, il incarne à merveille le ton malicieux, éparpillé et frénétique du roman. J'aurais envie de l'avoir comme compagnon de voyage. On en apprend un peu plus sur lui à l'occasion de quelques-uns des multiples récits insérés : son passage dans un monastère où, chaque jour, un moine doit en secret se faire tentateur, est particulièrement marquant. Le mont Analogue, que ce soit ou non la faute à son incomplétude ou à sa brièveté, n'est pas parvenu à se glisser profondément en moi sous la forme d'une impression précise et durable, mais le plaisir qu'il procure est plus immédiat : chaque page apporte de nouvelles surprises pétillantes et déborde d'une inventivité réjouissante.

lundi 21 septembre 2020

Deux jours de marche seul dans les montagnes de la Chartreuse

Vraiment, je peine à lire ces temps-ci. Les livres, par dizaines, sur les sujets les plus variés, ne parviennent pas à accrocher mes capacités d'attention apparemment déclinantes. Plus globalement, mon insatisfaction perpétuelle semble atteindre de nouveaux sommets. Alors, pour remplir ce blog, une petite vidéo de moi gambadant joyeusement dans les montagnes de la Chartreuse, fin août, sur une portion du GR9. Il y a toutes sortes de plantes et de bestioles, et, à défaut d'une grande maîtrise de la caméra, des paysages magnifiques.

vendredi 11 septembre 2020

Étranges éons - Robert Bloch (Retour à Arkham)

Étranges éons (1978) de Robert Bloch, alias Retour à Arkham, est un énième pastiche lovecraftien d'une affligeante médiocrité. Ce n'est pas trop mal écrit, c'est fluide, et d'ailleurs on s'en sort très bien en ne lisant qu'un mot sur trois. Mais ce n'est même pas un vrai roman : il s'agit de trois nouvelles qui s'enchaînent mal, leurs tentatives de culmination coupant net toute fluidité globale dans une trame qui se veut unifiée.

Comme d'habitude, l’œuvre de Lovecraft est malmenée jusqu'à l'absurde. On a l'impression que Bloch s'est fait une longue, très longue liste de choses qu'il s'imagine être lovecraftiennes et il se fait un devoir de les enchaîner avec le plus de densité possible. On a droit à des reproductions directes de scènes tirées des nouvelles de Lovecraft, reproductions qui sont sensées faire partie de l'histoire mais ne sont en fait jamais expliquées. Le pire, c'est encore les multiples résumés des nouvelles de Lovecraft. Sérieusement ? Bien sûr, les entités lovecraftienne sont grotesques, Nyarlathotep est à tous les coins de rue, ridicule, occupé à ourdir des machinations bassement humaines, et tout le pseudo-panthéon est dramatiquement trivialisé. Il n'a pas le moindre recul, pas la moindre horreur cosmique, juste de vils cultistes qui font des sacrifices à Cthulhu et aux autres de la façon la plus convenue, comme dans un mauvais scénario du jeu de rôle L'appel de Cthulhu. Les ficelles narratives sont grosses, pour ne pas dire géantes, bien loin de la subtilité de Lovecraft et de ses multiples récits dans le récit qui justement permettent de donner la distance nécessaire pour appréhender une menace insaisissable, une menace au fond psychologique, celle de l'humain face à son insignifiance. Certes, Étranges éons se laisse lire, mais la lisibilité ne fait pas disparaitre la nullité.

mercredi 2 septembre 2020

La Boue

Une longue nouvelle écrite fin 2018 : une histoire d'amour adolescente dans un contexte d'effondrement. La montée des eaux est peut-être exagérée par rapport à la date où se déroule la trame, mais c'est une esthétique que j'avais envie d'explorer. Sans-doute ai-je été très marqué par Waterworld quand j'étais gamin. Je suis certain que si je m'y penchais en détail j'aurais envie de changer pas mal de choses : il y certains passages qui sont sans doute un peu artificiels, la narration est occasionnellement immature et des maladresses plus basiques me sautent aux yeux. Néanmoins, j'aime bien l'impression d'ensemble. (Et je raconte certainement n'importe quoi sur la pisciculture.)

Comme d’habitude, l’eau était terriblement trouble. Mateo clignait instinctivement des yeux, mais son champ de vision restait toujours aussi limité. Il pouvait se déplacer dans toutes les directions qu’il souhaitait, défiant ainsi la gravité, mais cela n’empêchait pas le sentiment grandissant de claustrophobie.

Pire encore, il sentait le liquide opaque s’infiltrer lentement à l’intérieur de son masque de plongée. S’il regardait vers le bas, il voyait un petit centimètre d’eau s’agiter entre ses joues et le verre. La quantité augmentait lentement, comme si le liquide, sûr de sa puissance, prenait son temps pour s’infiltrer. Mateo savait qu’il n’était qu’à quelques mètres de la surface, qu’il pourrait la regagner en quelques secondes, que de toute façon l’air qui occupait son masque ne permettrait pas la conquête de l’eau, mais l’emprise de la peur défiait la raison.

Tous ses instincts lui disaient qu’il était une créature terrestre, faite pour avoir sous les pieds un sol solide, dense, concret. Les parties les plus primitives de son cerveau hurlaient en permanence à ses oreilles : « Remonte ! Remonte ! De l’air libre ! Du soleil ! De l’espace ! »

La seule chose qui s’opposait à ce hurlement incessant, c’était sa fierté.

Alice flottait non loin de lui, forme floue qui aurait pu être inquiétante s’il n’avait pas su avec certitude qui elle était. Il la voyait nager avec aisance et devinait son sourire. Elle semblait tellement à l’aise, comme un fœtus dans son liquide amniotique. Ses déplacements étaient une danse, et Mateo se sentait ridicule en comparaison. Il ne parvenait qu’avec peine à contrôler ses mouvements, et sa peur devait sauter aux yeux, même dans cette atmosphère obscure. Une idée continuait à le hanter malgré la tension qui emplissait son esprit : et si Alice représentait la prochaine étape de l’évolution humaine ? Et si, vu la direction prise par le monde, seuls les gens qui, à son image, étaient comme des poissons dans l’eau, hériteraient de la Terre ? Et si les gens comme lui, ceux qui ressentaient le lourd poids des instincts ancestraux, ceux qui ne pouvaient pas se libérer d’habitudes vieilles de millions d’années, se révélaient incapables de s’accorder au nouvel ordre des choses ? Et si…

Un geste d’Alice le tira de sa rêverie. Elle lui faisait signe de la suivre.

Mateo s’exécuta. Il agita maladroitement ses palmes vers elle, et une large silhouette se révéla brutalement devant lui. Ses sens, en alerte permanente dans ce milieu hostile, lui firent faire un mouvement de recul incontrôlé, qui sous l’eau ne se traduisit que par un léger spasme. Alice l’avait certainement remarqué. D’ailleurs, ne distinguait-il pas sur ses lèvres ce qui ressemblait à un rire contenu ? Non, non. Il se faisait des idées.

Alice s’avança encore un peu jusqu’à enlacer la tête de la statue. Elle fit semblant de l’embrasser sur la joue, puis elle nettoya la vase qui cachait les traits du personnage. L’homme avait un visage large, un haut front et une expression de contemplation concentrée. Comme s’il observait attentivement le monde devant lui en se demandant ce qu’il convenait d’en faire. Mais il n’y avait plus grand-chose à en faire désormais. Et la vase reviendrait bientôt lui boucher la vue.

Alice, en s’accrochant au corps de bronze, se fit glisser jusqu’au socle.

Elle entreprit de gratter l’épaisse couche de dépôt qui laissait deviner des inscriptions. Mateo se rapprocha d’elle, pour mieux voir le socle. Mais son regard dévia rapidement vers le corps de son amie. De près, la crasse ambiante ne cachait plus ses courbes. Il observa sa nuque, et laissa ses yeux dériver jusqu’à ses hanches. Sa peau, là où elle n’était pas recouverte par le maillot, luisait étrangement. Une lueur rassurante.

Elle lui fit signe de regarder le socle.

Jacques Chaban-Delmas.

Qui ?

La ligne suivante apparut sous les doigts curieux d’Alice :

Compagnon de la libération.

Qu’était-ce donc qu’un compagnon de la libération ? S’agissait-il de la libération du camp de réfugiés climatiques de la Bastide, en 2086 ? Probablement pas, la statue était certainement plus ancienne. Une des guerres du vingtième siècle, alors ? Il avait entendu parler d’une « libération » datant de cette époque, il en était sûr.

Premier ministre.

Ah, voilà qui était clair. Un homme de pouvoir. Mateo sentit immédiatement disparaître le sentiment de compassion qu’il avait ressenti pour cet inconnu oublié sous les flots. L’eau dans laquelle il se trouvait, et tout le reste, c’était à cause de gens comme lui.

Président de l’Assemblée nationale.

L’Assemblée nationale ? Encore un terme vaguement familier. Est-ce que ça existait encore ? Il n’en savait rien. Peut-être, peut-être pas.

Soudain, Mateo s’étrangla. Son détendeur, qui lui permettait de respirer l’oxygène de la bouteille qu’il portait sur le dos, et qu’il tenait fermement serré entre ses dents et ses lèvres tendues, ne fonctionnait plus. Il paniqua, s’agita, fit de grands signes à Alice, et essaya de se propulser vers le haut, mais sans parvenir à faire plus que du surplace. Alice, immédiatement, l’aida à remonter. Mais après juste quelques secondes, avant même d’atteindre la surface, il s’aperçut qu’il pouvait à nouveau respirer. Concentré sur le déchiffrage des mots gravés, il avait dû oublier pendant un instant de prendre la profonde inspiration nécessaire pour respirer dans leurs détendeurs de mauvaise qualité, peu habitué qu’il était à la plongée. La panique avait fait reste. Tout allait bien. Il se calma, et joignit son pouce et son index pour indiquer à Alice qu’il n’y avait pas de danger. Elle répondit avec le même geste, et ils repartirent vers le socle, quelques mètres plus bas.

Alice, l’incident déjà oublié, reprit son grattage.

Mais Mateo ne prit même pas la peine de jeter un regard aux inscriptions. Il se contentait de regarder Alice, penchée sur le socle, son corps, ses gestes. Ses cheveux, qui flottaient au rythme de ses mouvements de tête comme un halo instable, avaient un aspect hypnotique. Il se rapprocha doucement, et y glissa sa main. Alice se figea un instant, se retourna, et le regarda à travers son masque embué. Elle retira calmement son détendeur, et vint l’embrasser longuement dans le cou, à gauche, sous le menton. Quelques bulles d’air s’échappèrent d’entre ses lèvres. Il aurait voulu répondre à son baiser, mais s’il tentait de l’imiter et de retirer son détendeur, il ne ferait que se rendre ridicule une fois de plus, il en était certain. Alors il se contenta de glisser son autre main contre sa taille. Il sentait son désir grandir encore. Elle mit fin à son baiser, esquissa furtivement un sourire, et remit avec adresse le détendeur entre ses lèvres. En quelques ondulations elle s’éleva jusqu’à la surface. Mateo la vit percer la peau de l’eau qui se couvrit autour d’elle de rides concentriques. Il la suivit, avec moins d’adresse.

Dès qu’il sentit le contact de l’air contre son visage, il retira son détendeur avec soulagement.

— Allez, dit-elle en grimpant sur la barque. Viens !

Il monta lui aussi, et ils se débarrassèrent de leurs palmes et de leurs bouteilles.

— Alors, continua-t-elle, qu’est-ce que tu en penses ? Pas mal, non ? Mais c’est fou ce que la vase revient vite. Tess avait gratté le socle il y a quelques semaines, et là, il était déjà complètement recouvert. C’est ces algues bizarres, tu sais, celles dont le prof a parlé.

— Je ne me souviens plus, dit Mateo, peu intéressé. Ce que j’aime surtout, quand on plonge, c’est te regarder. Tu es tellement agile. Je me sens nul en comparaison, mais ça vaut le coup quand même, pour te voir comme ça. Tu sais, les vieilles statues, c’est nettement moins intéressant que toi.

Il se tut une seconde pour constater l’effet de ses compliments. Mais comme Alice restait de marbre, il reprit :

— Tu veux faire quoi maintenant ?

Alice soupira.

— Il faut rentrer, tu sais. Il faut vraiment rentrer. Tes parents doivent s’inquiéter. Je n’ai pas envie qu’ils s’inquiètent à cause de moi.

— Laisse-les s’inquiéter. Ça leur changera, de s’inquiéter pour moi. Je veux rester avec toi. Si on rentre maintenant… Ce sera fini. Je veux encore rester avec toi.

Alice, pensive, regarda autour d’elle. La cathédrale, verdâtre, s’élevait à côté d’eux, encore à peu près intacte. Ils étaient allés à l’intérieur ce matin. C’était un endroit froid et inquiétant, qui sentait la moisissure. La flèche elle aussi se dressait vers les nuages, et on devinait que la statue de la Vierge à son sommet avait autrefois été dorée. De l’autre côté, deux étages d’immeubles en pierre résistaient encore aux flots. Un appartement était habité, tout en haut. On voyait du linge rapiécé sécher sur la rambarde du balcon, auquel était attaché un radeau de fortune. Au nord et à l’est s’élevaient les hautes silhouettes des arcologies, à la fois rassurantes par la sécurité qu’elles promettaient, et inquiétantes par l’avenir qu’elles annonçaient.

— Je ne peux pas t’y obliger, dit-elle enfin. Mais moi, il faut que j’aille rassurer mes parents. Je leur dirai que je passe la soirée avec des amis. J’en profiterai pour prendre des choses à manger. D’accord ?

— D’accord.

Mateo prit les rames en main, et mit la barque en mouvement vers le nord. Il avait été ridicule sous l’eau, alors il tenait à se rattraper. Il faisait de larges mouvements de bras, se réjouissant à l’idée de ses muscles naissants qui se tendaient sous la peau bronzée de ses bras nus. Mais Alice semblait indifférente, elle regardait calmement autour d’elle et ignorait ses démonstrations de virilité adolescente. Elle se laissait porter avec naturel. Ils naviguèrent le long de la rue des Trois-Conils, et tournèrent à gauche pour suivre la rue Sainte-Catherine jusqu’à l’opéra, dont le haut des colonnes restait visible. Les douze muses de pierre semblaient se préparer à plonger dans la large piscine sale qu’était la place de la Comédie, sauf l’une d’entre elles, dont la tête avait disparu. Il y avait quelques signes de vie dans certains appartements qui dépassaient des flots, ils aperçurent même quelqu’un qui flânait à un balcon. Mais globalement, la ville respirait la mort. Une mort liquide et salée. Une mousse sombre recouvrait les façades, les vitres étaient brisées, les déchets flottaient abondamment sur l’eau, formant de trompeuses îles de plastique.

L’arcologie Burdigala grandissait devant eux, une haute et large tour se dressant sur ce qui était autrefois la place des Quinconces. Son ombre engloutissait des pâtés de maisons entiers. De loin, elle semblait majestueuse, elle impressionnait par ses proportions. Les panneaux photovoltaïques qui alternaient avec les vitres brillaient au soleil, les éoliennes en spirale qui ornaient ses angles tournaient au rythme du vent. Mais plus on se rapprochait, plus on prenait conscience de la réalité. L’arcologie avait bien dû être grandiose dans les années suivant sa construction, mais elle avait vieilli prématurément. On distinguait nettement des fissures dans le verre, des invasions de mousse à sa base, un manque d’entretien généralisé. Puis, en faisant plus attention, on voyait parfois des taches vertes derrière certaines baies vitrées. Après quelques secondes, on comprenait que c’était de la végétation hors de contrôle, redevenue sauvage.

Mateo accosta sur le ponton qui faisait face à la statue du vieux monument aux Girondins. La colonne s’élevait encore fièrement au-dessus de l’eau, et Mateo savait que plus bas il y avait les chevaux excités, dont les regards fougueux se perdaient dans la fange. Il observa un instant la figure ailée, la Liberté incarnée en bronze, qui semblait vouloir fuir ce monde pour se perdre dans les nuages, et il se souvint de l’autre statue, celle vers laquelle il venait de plonger. Il avait déjà oublié le nom de l’homme qu’elle représentait. La gloire est fugace.

Ils avancèrent sur le ponton jusqu’à l’esplanade de l’arcologie, qui dressait sa centaine d’étages loin au-dessus de leurs têtes. Mais pour ceux qui avaient grandi avec cette vision au quotidien, elle n’offrait plus guère de raisons de s’émerveiller. Au contraire, ils se demandaient combien de temps la tour tiendrait encore.

Le hall d’entrée était bien entretenu : vaine tentative pour sauver les apparences.

En suivant Alice dans les couloirs du cinquième étage, où elle habitait, Mateo ne pouvait pas manquer les innombrables signes de dégradation. Ils étaient subtils, mais leur nombre révélait l’ampleur de la décrépitude. Des taches d’humidité au plafond. Le bruit de gouttes qui tombaient dans les murs. La forme furtive d’une souris qui s’enfuyait. Une toile d’araignée dans un angle. Une plante morte dans une jardinière. Une lumière qui ne fonctionnait pas. Un renfoncement dans le parquet en imitation bois. Et Mateo savait que le pire se cachait dans les parties condamnées. Derrière certaines des portes du couloir, il n’y avait plus d’autres habitants que les rongeurs et les insectes. Les systèmes écologiques n’étaient plus contrôlés, et les plantes, profitant de la chaleur offerte par les baies vitrées et de l’humidité causée par les fuites des canalisations, prospéraient comme dans une jungle. Il n’était pas insensible à cette ironie : l’écosystème artificiel construit par et pour les humains se révélait plus propice à la croissance d’une flore sauvage et d’une faune opportuniste.

Ils s’approchaient de l’appartement d’Alice, alors Mateo l’attendit dans un angle du couloir.

— Ne m’oublie pas là.

Alice ne répondit pas et se contenta de lui faire un bref baiser sur les lèvres avant de s’éclipser.

Mateo s’assit, dos au mur. Ploc, ploc, ploc, faisait une fuite près de lui. Autant d’eau qui quittait définitivement le circuit de recyclage, et qui devait être rachetée à prix d’or sur le marché, faisant ainsi augmenter les frais des foyers et empêchant de consacrer des fonds aux réparations plus que nécessaires. Il ne pouvait pas reprocher à ses parents de vouloir fuir cet endroit. L’arcologie serait déjà vide si tout le monde pouvait partir sans contraintes.

Il pensait à Alice. Quelque chose d’étrange, d’indéfinissable, se passait actuellement entre eux. Ils savaient tous les deux qu’ils n’allaient probablement jamais se revoir. Il allait partir vers les terres, et elle allait rester dans la tour qui avait les pieds dans l’eau. Ils n’avaient jamais pris la peine de parler de relation à distance. Même s’ils n’avaient que peu d’expérience, ils sentaient instinctivement que ce genre de projet serait vide de sens. Ils ne voulaient pas d’illusions. Alors à quoi bon voler cette journée ? A quoi bon s’accorder quelques heures, si demain tout serait fini ?

Mateo sentait qu’il avait la réponse, confusément, quelque part en lui. Il fixa son regard sur une fleur qui dépassait d’une jardinière, une fleur blanche dont les longs pétales qui rayonnaient autour de son pistil lui faisaient penser aux arcologies qui s’élevaient sur la Terre, et il essaya de formuler ce sentiment.

Il avait ce qu’il cherchait sur le bout de la langue quand Alice revint, un sac sur le dos.

— Je leur ai dit que j’allais voir Camille et que je ne savais pas quand je rentrerais. J’ai pris à manger, aussi. Tu veux qu’on aille se poser sur le toit ?

— Non, non. Enfin, j’aimerais bien, mais c’est un endroit trop évident. Même si c’est peu probable, je n’ai pas envie que mes parents nous trouvent là-haut.

— Il faudra bien que tu rentres, à un moment.

— Je sais. Mais plus tard. Plus tard. Viens, on va dehors.

— Tant pis pour le coucher de soleil, reprit Alice en marchant. Mais je suis contente de ne pas être chez moi. Mon père est d’une sale humeur. Tu sais, il travaille à la ferme du vingt-cinquième. Mais il va peut-être perdre son boulot. Il dit que tout empire en permanence. Il n’y a tout simplement plus d’eau. Et les systèmes tombent en morceaux. Tous les spécialistes qualifiés sont déjà partis d’ici, et il n’y a pas assez d’argent pour réparer tout ce qui ne fonctionne pas. Il va falloir fermer une des fermes. Et si mon père se fait virer… Disons que nos chances de partir se réduiront encore.

Mateo ne savait pas quoi dire. Il était gêné d’être privilégié par rapport à Alice.

— Ne t’en fais pas, dit-elle. Je trouverai bien un moyen de m’en aller dans quelques années. Et de toute façon, peut-être qu’on est mieux ici. Il n’y a pas trop de pollution, pas trop de gens. Je ne sais pas si je pourrais habiter dans une ville avec des millions d’habitants. Là, on peut sortir de l’arco et être tranquilles. On peut se balader dans les ruines, sur les toits, faire de la plongée ou du bateau comme on veut. Je me demande si ça me manquerait. Sans doute. Ça dépend de ce que la ville aurait à offrir en échange. Tu crois que tu t’y feras ?

— Bien sûr. On se fait à tout. Mais s’y faire et aimer, ce n’est pas la même chose.

— Et tu crois que tu aimeras ?

— Je ne sais pas. Comment savoir si on aimera ce qu’on ne connaît pas encore ? J’attends de connaître pour me faire une opinion. Mais j’avoue que… J’ai un peu peur. Oh, pas beaucoup… Mais un peu, oui.

— Peur de quoi ?

— Peur de la terre. Parce que les rues avec un sol, contrairement à nos rues liquides, elles sont accueillantes pour les humains. Alors j’ai peur parce que je sais que quand je sortirai de chez moi, je me retrouverai dans un flot humain sans fin, un torrent d’individus qui bougent, qui pensent, qui vivent, par centaines, par milliers, par millions autour de moi. J’ai peur de ne pas pouvoir les fuir, comme ici, où à n’importe quel moment on peut trouver la paix si on la cherche.

— Comme maintenant.

— Quoi ?

— Eh bien, là, maintenant, on cherche la paix, non ? Et on peut la trouver.

Pendant qu’Alice prononçait ces mots, ils sortaient de l’arcologie et s’avançaient sur l’esplanade. Mateo, méditant les paroles qu’elle venait de prononcer, ne fit pas attention à la silhouette qui se dressait sur le quai, à côté de sa petite barque. Quand il prit conscience de sa présence, il était trop tard : lui et Alice étaient repérés. C’était une femme d’une quarantaine d’années, habillée avec élégance, qui les observait avec une neutralité calculée.

— Je suis sûre de l’avoir déjà vue quelque part, dit Alice. Qui c’est ?

— C’est Mathilde, une amie de mes parents. Tu la connais sans doute parce qu’elle bosse à la mairie, un poste assez haut placé, mais je ne sais plus quoi exactement.

Ils s’approchèrent de la femme, qui se contentait de les attendre calmement près de l’eau.

— Bonsoir Mateo, dit-elle d’une voix douce. Et tu dois être Alice.

— Salut.

— Il me semblait bien avoir reconnu ta petite barque. Un charmant navire, idéal pour explorer ce qu’il reste de Bordeaux. À ton âge, je me souviens, j’étais contente quand j’ai eu un scooter.

Mateo resta silencieux.

— Bien, venons-en à l’évident : tes parents s’inquiètent. Votre départ est prévu pour demain matin. Je n’ai pas l’intention de te ramener de force. Mais j’aimerais pouvoir leur dire quelque chose de rassurant, tout à l’heure.

— Tu peux leur dire que je serai là, pour le départ. Je ne sais pas quand exactement, mais quand le bateau partira, au plus tard.

— Bien, bien. Je vais leur transmettre.

Elle leur jeta un regard amusé, et avant de s’éloigner elle leur lança :

— Passez une bonne soirée.

Elle avait déjà fait quelques pas vers l’entrée de l’arcologie quand Alice l’interpella :

— Hé ! Je peux vous poser une question ?

Mathilde, toujours souriante, se retourna et se rapprocha.

— Mais bien sûr.

— Pourquoi vous restez ici ? Je veux dire, quelqu’un comme vous a sûrement les moyens d’aller ailleurs, non ? Quelque part où la société humaine tombe un peu moins en morceaux, quelque part où il n’y a pas plusieurs mètres d’eau dans toutes les rues. Ici, personne ne fait semblant de croire qu’il y a quoi que ce soit à sauver. Les parents de Mateo s’en vont, comme tous ceux qui ont un peu d’argent et de bon sens. Alors, pourquoi ?

Le sourire de Mathilde se teinta de mélancolie.

— Dis-moi, Alice. Est-ce que tu connais le monde ? Le monde au-delà de cette ville ?

— Je le connais, oui. Pas par expérience, mais je ne suis pas ignorante.

— Et est-ce qu’il te fait envie ?

— Ce n’est pas une façon de répondre à ma question, ça. Oui, il me fait envie, parce que je suis curieuse, parce que je sais que ce n’est pas ici que je vais trouver des opportunités. Et non, il ne me fait pas envie, parce que je suis habituée à cette vie, je suis habituée à l’espace libre. Mais peu importe. Vous, vous n’avez pas vécu toute votre vie ici comme moi. Vous avez d’autres habitudes. Alors dites-moi : pourquoi ?

— Parce que j’aime cet endroit. C’est aussi simple que ça. Peut-être que pour vous, ce qu’il reste de Bordeaux n’est qu’un trou à rats qu’il faut quitter au plus vite. Je ne sais pas si c’est ce que vous pensez, mais je suppose que c’est ce que pensent la plupart des jeunes. Ils s’imaginent trouver ailleurs un monde meilleur, le même qu’ils voient sur leurs écrans, un monde qui change, qui évolue, qui pétille de vie. Un monde qui a beaucoup à leur offrir. Et, d’une certaine façon, c’est parfaitement exact : le monde pétille de vie, dans les mégalopoles. Le problème, c’est que je ne pouvais plus la supporter, cette vie. Je ne vais pas vous dire pourquoi : vous êtes jeunes, vous n’avez pas besoin de mon pessimisme. Sachez juste que j’ai choisi de venir ici, de mon plein gré, il y a trois ou quatre ans. Comment vous expliquer ? Je suis attirée par la vision d’une société vacillante. C’est la beauté de cet endroit : la fragilité de la citadelle humaine apparaît clairement. Elle ne se cache pas. Elle est là, cette fragilité, en permanence, devant nos yeux. Notre petitesse nous est rappelée à chaque instant. Nous vivons parmi les ruines. Des ruines récentes. En fait, nous ne vivons pas simplement parmi les ruines, nous vivons dans une ruine. Ici, personne n’est dupe. Alors que dans les grandes villes florissantes, c’est un mensonge qui se dresse devant nos yeux au quotidien. L’espace est optimisé, contrôlé, saturé. Ce qui est en ruine ne le reste pas longtemps, l’espace est précieux : on détruit et on refait du neuf. Celui qui naît et passe toute sa vie dans une de ces villes peut aisément croire que l’humanité est une race de dieux, qui plient le monde à leur volonté. Le citadin total ignore que l’air qu’il respire est souillé, car il n’en a jamais respiré d’autre. Il ignore que le ciel peut être illuminé de milliers d’étoiles, car il ne voit que la lumière des néons. Il ignore la joie qu’il y a dans la contemplation de la vie non humaine, car là où il habite, même les pigeons suffoquent. Ici, j’aime cet équilibre visible, clairement visible, entre notre force et notre faiblesse. La beauté de la grande ville conjuguée à celle des puissances que nous ne maîtrisons pas. Même les arcologies portent cette beauté. L’ambition démesurée de tels projets, et la révélation que la simulation d’un écosystème fermé, comme notre planète en miniature, est d’une insaisissable complexité. Et c’est un projet peut-être voué à l’échec. Un endroit comme le Bordeaux actuel, c’est l’acceptation de la complexité, alors que les mégalopoles d’où je viens nous bercent dans une rassurante mais illusoire impression de contrôle. Je pense que, contrairement aux apparences, l’avenir se trouve ici. Là où on ne se voile pas les yeux. Et, bien sûr, il y a le plaisir esthétique. Alors, ma réponse te satisfait ?

Alice et Mateo fixaient Mathilde, la bouche entrouverte, avec sur leurs visages une vague expression de stupeur. Alice fut la première à se reprendre.

— Eh bien, oui, oui, c’est très intéressant.

— Pas d’autres questions ?

— Non, ça va, merci.

— Bon, je vais rassurer tes parents, Mateo. Je serai là, au départ du bateau. A demain.

Et elle partit.

Les deux adolescents restèrent quelques secondes figés, puis se regardèrent, et éclatèrent ensemble d’un rire qu’ils tentèrent de garder silencieux. Ils échangèrent leurs pensées quand Mathilde se fut suffisamment éloignée.

— Vraiment, fit Alice, je ne m’attendais pas à ça. Ils sont tous comme ça, à la mairie ?

— Je ne sais pas, mais, d’un côté, j’espère. C’est presque rassurant, non ? On pourrait croire que les gens qui restent ici sont ceux qui se cherchent une planque, ou ceux qui ne sont pas assez compétents pour aller s’occuper d’une vraie ville. Mais si, en fait, ce sont juste des gens bizarres et… comment la décrire ? Passionnée ? Je crois que ça convient. Elle avait vraiment l’air passionnée. Bref, si ce sont des gens comme elle, qui croient en ce qu’ils font, eh bien ça me plaît. Même si je ne suis pas certain de comprendre.

— Oui, dit Alice, moi aussi, ça me plaît. Qui sait, peut-être que dans quelques années je pourrais voter pour elle quand elle se présentera à la mairie ?

— Ça ne serait pas surprenant qu’elle en arrive là. Et moi, de mon côté, je ne sais pas si l’endroit où je serai me donnera envie de voter…

Mateo se tut, gêné de mentionner son départ imminent.

— Mais non, dit Alice, tu l’as dit toi-même : tu t’y feras. Dans quelques mois, tu te demanderas comment tu as pu vivre autant d’années dans ce trou perdu.

— Allez, viens, en route, reprit Mateo pour changer de sujet. Si on reste à gober les mouches ici, mes parents vont finir par se ramener.

Ils grimpèrent ensemble dans la barque, Alice posa son sac entre ses jambes et saisit rapidement les rames.

— Cette fois, c’est moi qui me fais les bras. Tu veux aller où ?

Mateo aurait préféré ne pas avoir à choisir. Il aurait voulu qu’Alice l’emmène quelque part, avec de l’enthousiasme pour deux, comme elle l’avait fait pour la session de plongée, plus tôt dans l’après-midi. Sachant que dans quelques heures il serait sur un bateau qui l’emportait loin d’ici, il se sentait déjà devenu un étranger à cette ville, et toute activité lui semblait vide de sens. Son esprit était plongé dans la torpeur de l’attente, même s’il refusait de l’admettre. Il ne voulait pas être dans l’attente de son départ, il voulait profiter de ses derniers moments avec Alice, mais à quoi bon ? Au fond, sensation pire encore, il se sentait déjà devenu un étranger non seulement à la ville, mais aussi à Alice.

Il finit par prendre une décision.

— Je voudrais aller dire au revoir au vieux J-J.

— Le vieux J-J ? Ce n’est pas le mec bizarre qui vit au cimetière ? Mon frère m’a parlé de lui. Il est obsédé par les poissons, non ?

— C’est bien lui, confirma Mateo.

— Je ne savais pas que tu le connaissais.

— C’est parce que depuis que je t’ai rencontrée, je n’ai pas été le voir une seule fois. Mais je n’ai pas envie de m’en aller sans lui avoir dit au revoir.

— En route, alors.

Alice poussa la barque loin du quai et se mit à ramer. Ils passèrent par la place Tourny où, selon l’ampleur des marées, ressortait parfois la tête d’une statue portant une perruque. À ce moment précis, elle était invisible, recouverte par les eaux. Ils remontèrent le cours Clemenceau jusqu’à la place Gambetta, de laquelle rien ne dépassait jamais. Plus ils s’éloignaient de l’arcologie, plus les signes de vie se faisaient rares. Pourtant, sur la plupart des façades, on pouvait toujours deviner des appartements habités. Mateo se sentit envahi d’une vague de culpabilité. Ceux qui vivaient là n’auraient pour la plupart jamais les moyens de partir. Il repensa à Mathilde, et se dit que, au moins, il y avait dans les sphères du pouvoir local quelques îlots de bonne volonté.

Ils arrivèrent à Mériadek, sans doute l’endroit préféré de Mateo parmi les ruines de Bordeaux.

— On va faire un petit détour, si tu veux bien, dit-il. J’ai envie de passer par l’esplanade, tu sais, celle qui est entre tous les gros bâtiments. Je ne connais pas son nom.

— Je vois de quoi tu parles, oui. C’est parti.

Ils passèrent par l’arrière de l’ancienne mairie, à côté du musée des beaux-arts, là où il y avait de nombreuses toiles qui pourrissaient dans les greniers. Certaines d’entre elles, laissées à l’abandon dans les années qui avaient suivi l’inondation permanente, avaient été récupérées par des particuliers et trônaient dans les appartements des arcologies. Mais beaucoup attendaient encore, rongées par la moisissure.

Pénétrer dans Mériadek était toujours un ravissement pour Mateo. Il ne connaissait pas l’histoire architecturale de la ville, mais il prenait plaisir à l’imaginer. Ce quartier était tellement différent du reste du centre, tellement hors-sujet. Quels monuments anciens avaient été détruits pour le bâtir ? Quelle philosophie avait présidé à sa construction ? Les bâtiments semblaient être des prototypes d’arcologies maladroits et immatures, ils hésitaient entre les courbes et les angles, ils se donnaient un air de grandeur mais étaient construits en matériaux qui ne résistaient pas au passage du temps, ni à l’humidité désormais omniprésente. Cela rajoutait encore au charme de l’endroit : aujourd’hui, il était trop délabré pour que qui que ce soit y habite. On y était vraiment seul.

— Voilà, on y est, dit Alice alors que la barque s’engouffrait entre les immeubles gris.

Elle lâcha les rames et contempla les alentours.

— Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tant cette accumulation de ruines moches, ajouta-t-elle. C’est juste tellement… triste. J’imagine bien les gens qui ont construit ça, persuadés d’être à la pointe du progrès et de la modernité. Et maintenant, c’est l’endroit le plus mort de la ville.

— Justement, dit Mateo, c’est ce qui me plaît. Tu sais, tout à l’heure, quand Mathilde parlait de plaisir esthétique ? Sur le coup, tout ce qu’elle nous racontait, ça m’a fait rire. Mais je crois que je comprends déjà mieux. Son petit discours m’a fait réaliser pourquoi j’aime tant Mériadek. Regarde, cette grande tour, à gauche, et toutes les autres dans les environs. D’après ce que m’a dit J-J, c’était là que s’organisait toute l’administration de la région. Imagine, tous les gens qui ont dû travailler là, l’argent qu’ils manipulaient, les décisions qu’ils prenaient. Ça devait grouiller de vie. Et là, exactement où on est, mais à quelques mètres sous l’eau, il y a une esplanade. A midi, elle devait être pleine de gens qui mangeaient, assis sur des bancs, sous les arbres. Et maintenant, c’est l’abandon total.

— C’est bien ce que je dis, coupa Alice. C’est triste.

— Non, ce n’est pas triste : c’est instructif. Je grave cette vision dans ma mémoire, parce que là où j’habiterai bientôt avec mes parents, il y en aura plein, des endroits comme celui-ci. Des endroits qui dans l’instant présent semblent tellement importants, tellement invulnérables, et qui pourtant peuvent si rapidement redevenir un simple tas de gravats. Un tas de gravats grandiose, certes, mais un tas de gravats tout de même.

— Tu me fais rire. Qui sait, tu reviendras peut-être ici dans quelques années bosser avec Mathilde. Tu parles comme elle.

Mateo sourit, et s’approcha d’Alice pour l’embrasser. Il aimait penser à toutes les fenêtres et baies vitrées qui offraient une vue sur leur petite embarcation : l’ancien caractère public de l’endroit donnait une dimension unique à l’intimité qu’il leur offrait désormais. Ils s’enlacèrent, et instantanément la barque, déséquilibrée, commença à tanguer dangereusement, ce qui les tira de leur éteinte.

— Allons voir ton pote J-J, dit Alice. J’ai faim. Tu crois qu’on pourra manger chez lui ?

— Bien sûr. Par contre, je te préviens, il est assez… bizarre. Adorable, fascinant, mais bizarre. Attends-toi à des discours potentiellement plus surprenants que ceux de Mathilde.

— Je crois que je commence à aimer ça, en fait. Des opinions originales, hein ? Ça me change de ma famille.

Alice se remit à ramer en suivant les directions données par Mateo. Ils sortirent de Mériadek et atteignirent la grande étendue d’eau plate qui recouvrait le cimetière de la Chartreuse. Mateo désigna sur leur droite le clocher et le toit d’une église qui dépassaient de l’eau.

— J-J prétend qu’il a habité là-dedans. Mais il a rapidement déménagé. Il dit que les églises, ce n’est vraiment pas confortable. Et ça manque de fenêtres. Regarde, juste en face, tu vois le petit truc en pierre qui dépasse, avec une croix dessus, à moitié sous l’eau ? C’était l’entrée du cimetière. Enfin, c’est ce que J-J m’a raconté. Si ça se trouve, il s’amuse à me dire des bêtises depuis toutes ces années. Nous, on va à gauche.

Ils passèrent à côté d’un grand bâtiment géométrique, une sorte d’énorme cube de verre entouré de minces piliers effilés qui ressemblaient à des lames. Les baies vitrées étaient soit brisées, soit recouvertes d’une épaisse couche de crasse et de mousse, et on ne pouvait que tenter de deviner l’effet global quand tout était en bon état, il y a longtemps.

— C’est là qu’il habite, dit Mateo en désignant l’immeuble suivant. Sur le toit. Je lui laisse le plaisir de te dire à quoi servait cet endroit, c’est quelque chose qu’il adore raconter. Accoste juste là, à gauche, à côté de son bateau.

Ils attachèrent leur barque au niveau d’une large ouverture dans la baie vitrée.

— Maintenant, il faut passer par l’intérieur.

Alice suivit Mateo, qui savait apparemment où il allait. Mais elle remarqua rapidement que même sans lui, elle aurait pu se repérer. L’endroit ressemblait à une ruine abandonnée, pleine de bris de verre, de moquette moisie et de fragments de meubles, mais un chemin déblayé se révélait, tracé par des milliers d’allers-retours. Dans une pièce latérale, Alice aperçut une rangée de larges bocaux desquels sortaient des tuyaux. Ils étaient remplis d’une eau plus ou moins verte.

— C’est sa culture de plancton, dit Mateo.

— Quoi ? Du plancton ?

— Tu verras, il t’expliquera.

Après un dernier escalier, ils débouchèrent sur le toit. Il était composé de deux niveaux, l’un plus haut que l’autre, avec un large puits de lumière au milieu. Ils se trouvaient sur la partie la plus basse, qui était occupée dans un coin par un étrange assemblage de matériaux variés. Après examen, la construction se révélait être une habitation de fortune, de toute évidence bâtie avec une grande variété d’objets de récupération. Briques maladroitement liées par du ciment, planches de bois, bâches de plastique et plaques de tôle formaient la structure globale. Il y avait une sorte de terrasse occupée par une table et deux canapés élimés. Alice remarqua soudain que, sur l’un des canapés, il y avait un homme. À la manière de ces insectes qui ont la teinte et la texture d’une feuille, il était difficile à distinguer au premier coup d’œil, car il était aussi gris et usé que le canapé sur lequel il était assis. L’homme les fixait, le visage neutre. Finalement, au bout d’un moment, il se leva pour les accueillir en faisant de grands gestes.

— Bienvenue, bienvenue ! Mateo, ça fait longtemps. J’étais en train de me demander si j’allais exprimer un certain mécontentement. J’ai décidé que non. Et qui voilà ? Est-ce que je suis en train de contempler la raison pour laquelle tu m’avais oublié ces derniers temps ?

— Salut, J-J. Alice, J-J, J-J, Alice.

— Salut, fit Alice avec prudence.

— Alors, Mateo, laisse-moi deviner : tu as été amoureux, donc, évidement, tu n’avais plus de temps pour moi. C’est compréhensible. Mais, finalement, tu te rends compte que l’amour ce n’est pas si bien que ça, c’est comme tout, on s’en lasse, ça devient fatiguant, et tu reviens me voir pour te distraire. C’est bien ça ?

— Eh bien, dit vivement Mateo en jetant un regard gêné à Alice qui ouvrait de grands yeux, pas exactement. Pour la première partie, ce n’est pas totalement inexact. Mais si je reviens te voir… Tu te souviens quand je te parlais des projets de mes parents d’aller habiter ailleurs ? Eh bien ça y est, c’est finalisé. On part demain. Demain matin.

J-J devint soudain sérieux.

— Je vois, dit-il.

Puis, après une pause :

— Vous avez mangé ?

— Non, mais on a des provisions.

— Très bien. Installez-vous, bougez un peu la table et les chaises pour qu’on soit à l’aise. J’ai quelques trucs qui sont en train de cuire. Je reviens dans cinq minutes.

Et il disparut derrière une porte en bois bancale, visiblement arrachée à un appartement quelconque puis apportée ici. Mateo entreprit de décaler les canapés pour faire de la place pour trois.

— Alors, dit-il, qu’est-ce que tu penses de cet endroit ?

— C’est, comment dire ? Particulier. Pourquoi est-ce qu’il s’est installé comme ça sur un toit alors qu’il y a tellement d’appartements disponibles ? Je suppose que ça serait plus confortable, et même plus facile, d’en retaper un que de se construire… cette chose.

— Je t’entends ! cria la voix de J-J depuis l’intérieur.

Alice se tut, embarrassée.

J-J ressortit avec une bouteille de vin dans chaque main.

— Jeunes gens, je vais vous offrir de l’ambroisie.

— De l’ambraquoi ?

— De l’ambroisie, ignares. La nourriture des dieux de l’Olympe. Mais c’est une image. Dans ces bouteilles, il n’y a que du vin. Mais du vin local, qui date de l’époque où toutes les vignes du coin n’étaient pas encore submergées. Je suppose que ces bouteilles ont, d’un point de vue bassement monétaire, beaucoup de valeur. Je les ai trouvées au cours de mes explorations, quand je cherchais des matières premières pour construire… (il jeta un regard appuyé à Alice) cette chose.

Alice, de plus en plus gênée, se tortillait sur son canapé.

J-J, constatant l’effet de sa remarque, éclata de rire.

— Ne t’inquiète pas, je ne suis pas vexé. Je ne me fais pas d’illusions sur mes qualités d’architecte. Bref, j’ai quelques bonnes bouteilles de vin que je garde pour les grandes occasions. Autant être honnête : j’ai comme l’impression que, dans ma vie, il n’y a pas beaucoup de grandes occasions. Mais celle-ci en est une. Mateo nous quitte. Ouvrons ces bouteilles.

Il partit ensuite chercher des verres à pied, et il en remplit trois. Le vin était d’un rouge profond et épais, une couleur unique. Mateo réalisa que c’était sans doute ce qu’on appelait le rouge bordeaux.

— Maintenant, reprit J-J, ne buvez pas tout de suite. Observez la robe, observez la robe.

Il leva son verre devant le soleil couchant.

— Ah, magnifique, n’est-ce pas ? Chatoyante ! Regardez comme les rayons du soleil dévoilent sa… son… son opacité. On sent que le vin est, hum, mature. Oui, c’est ça, mature. Maintenant, sentez, humez l’arôme.

Il plaça le verre sous ses narines et inspira puissamment.

— Délicieux, délicieux ! Il y a clairement une touche épicée. On dirait… Oui, bien sûr : c’est un soupçon de réglisse, accompagné d’une légère pointe de figue. De la figue bien mûre, sur le point d’éclater. Vous sentez ?

Alice et Mateo reniflèrent eux aussi le vin, et échangèrent un regard perplexe.

— Maintenant, il faut goûter.

Il amena le verre à ses lèvres, en fit couler une faible quantité dans sa bouche, et fit ostensiblement tourner le liquide avec sa langue.

— L’attaque en bouche est à la fois intense et moelleuse, puis, hum, ah, oh, l’équilibre est… troublé par une amertume grandissante…

— Soyons clairs, intervint Mateo, tu n’as pas la moindre idée ce que tu racontes ? Tu te moques de nous ?

J-J déglutit et afficha un air amusé.

— Jeunes gens, je ne me moque de vous qu’à moitié. En effet, je n’ai pas la moindre idée de ce que je raconte. Mais le vocabulaire que j’utilise, c’est le bon. À peu près. Quand il y avait encore des vignes, c’était un rituel très fréquent. Savoir parler du vin était un art. Toutes les sociétés ont leurs boissons sacrées, qui sont entourées d’une épaisse couche de savoir ésotérique. En Chine antique, par exemple, il y avait des maîtres du thé. Ils pouvaient sentir si l’eau utilisée venait de la rive du fleuve, ou de son centre, ce qui était bien plus souhaitable. J’aime cette anecdote, parce qu’elle dénote un rapport à l’eau d’une rare sensibilité, et j’ai comme l’impression qu’on va en avoir besoin dans l’avenir.

Il fit un geste pour désigner le cimetière aquatique et les rues inondées qui les entouraient.

— Bref. Je vais faire un tour en cuisine, ça doit être cuit. Et buvez, buvez donc.

J-J s’éclipsa. Mateo leva son verre, avala une gorgée et fit une grimace qu’il essaya de contenir.

— Il a du goût, c’est sûr.

Alice l’imita, et, affront supplémentaire à la fierté de Mateo, ne fit aucune grimace.

— J’aime bien. Ça t’arrive souvent de boire du vin ?

— Non, je n’aime pas vraiment ça en fait. À chaque fois que mon père me fait goûter, il me dit que ça viendra. Il dit que les jeunes n’aiment que les alcools sucrés et qu’ils apprennent plus tard à apprécier les choses délicates. Je suppose que c’est une bonne occasion pour apprendre.

J-J revint et déposa ses petits plats sur la table, à côté de la nourriture qu’Alice avait sorti de son sac.

— Bien, on ne va pas mourir de faim. Allez-y, servez-vous.

Ils mangèrent un moment en silence, puis J-J reprit la parole avec un sourire malicieux.

— Alors, Alice, j’ai cru comprendre que tu avais une mauvaise opinion de ma petite villa ?

— Heu, non, marmonna Alice, confuse. Mais c’est vrai que c’est un peu… surprenant.

— Je te taquine, c’est tout. Tu veux que je t’explique pourquoi j’habite ici ?

— Pourquoi pas ?

— Pour commencer : est-ce que tu sais sur le toit de quel bâtiment nous nous trouvons actuellement ?

Mateo se tourna vers Alice et lui fit un clin d’œil complice.

— Aucune idée.

— Le centre des finances publiques. Excellent, non ? J’habite sur le toit du bâtiment depuis lequel des fonctionnaires zélés m’envoyaient des rappels d’impôts impayés. C’est une grande satisfaction. Tous les matins, cette idée m’emplit d’un profond sentiment… d’accomplissement.

— Ah. Et c’est pour ça que tu habites ici ?

— Je suis très tenté de le prétendre. En vérité, c’est une raison, mais pas la principale. Tu vois toutes les caisses de métal, de ce côté du toit ?

Jusque-là Alice n’y avait pas fait attention, mais il y avait bien toute une rangée de ce qui ressemblait à de larges réservoirs.

— Va voir de plus près.

Alice se leva et s’approcha. Les réservoirs étaient remplis d’eau. En se penchant, elle s’aperçut que l’eau grouillait de poissons. Des petits poissons brillants qui gigotaient dans tous les sens. Elle passa de bassin en bassin, et il lui sembla qu’il y avait deux types de poissons différents, disposant de leurs propres bassins. Certains étaient fins et allongés, les autres plus épais, avec une coloration plus marquée. Elle remarqua également que l’eau semblait différente entre les bassins. À gauche de la rangée, elle était claire et transparente, mais plus elle s’avançait vers la droite, plus l’eau dans laquelle baignaient les poissons semblait opaque.

Elle revint vers J-J et Mateo.

— Oui, j’avais déjà entendu parler de ça. Tu élèves des poissons.

— Exactement. J’élève des poissons. Mais est-ce que tu peux deviner pourquoi ?

— Pour les vendre ?

— Non, pas pour les vendre. Ce n’est pas une aquaculture très professionnelle que j’ai là, pas du tout. J’élève des poissons pour les libérer dans l’océan.

— Vraiment ?

— Oui, vraiment.

— Mais ils vont mourir. Ça fait déjà un moment qu’il n’y a quasiment plus de poissons dans les océans. Je me souviens très bien, on a vu ça en cours. La surpêche, bien sûr. Et trop de pollution. Trop de radioactivité, à cause de toute l’eau qui a servi à refroidir les centrales nucléaires hors de contrôle, comme Fukushima et Yangjiang. Et la température est trop élevée. Ça a commencé par tuer tous les coraux, et après la plupart des espèces se sont éteintes les unes après les autres. Maintenant, il y a dix fois plus de plastique que de poissons dans les océans. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. C’est peine perdue.

— Pas forcément. Tu as peut-être remarqué que dans mes bassins, l’eau n’est pas la même partout. Je commence par élever mes poissons dans de l’eau de mer artificielle. C’est-à-dire de l’eau à peu près propre. Je les laisse vivre là quelques générations. Puis je les transporte dans une eau qui contient vingt-cinq pour cent de véritable eau de mer. Je les laisse vivre encore une fois quelques générations, et direction un nouveau bassin, avec cette fois cinquante pour cent d’eau de mer. C’est là que certains commencent à mourir. Tous les matins, je repêche les cadavres qui flottent. Je les laisse là plusieurs générations, jusqu’à ce que ne subsistent que ceux capables de survivre. Je recommence l’opération dans un bassin contenant soixante-quinze pour cent de véritable eau de mer. Je repêche les morts, jour après jour. Mais finalement, la sélection naturelle fait son boulot, et j’obtiens des anchois et des sardines relativement adaptés aux conditions réelles. Et ensuite… Viens, lève-toi et regarde.

Il amena Alice au bord du toit et lui montra une petite structure circulaire qui semblait flotter sur l’eau qui s’étendait devant eux.

— Tu vois ? C’est la cage de fin d’élevage. C’est là que je place les descendants des poissons qui ont passé des générations et des générations dans mes bassins. C’est le test final. Si je les libérais immédiatement, je ne saurais pas s’ils sont capables de survivre dans l’océan réel.

— Et alors ? Ils survivent ?

— Quelques-uns, oui. Quelques-uns survivent. Les jours qui suivent le transfert, c’est un carnage. Je ramasse les morts à la pelle. Mais après plusieurs semaines, quand je vois les survivants qui barbotent en formant des petits bancs, c’est ma récompense. Ils ne sont pas nombreux, mais ils s’organisent quand même en nuées, et ils nagent comme s’ils n’avaient jamais quitté l’océan. Leurs gènes n’ont pas oublié. Alors, je les relâche définitivement. Et ils s’en vont. J’aime imaginer qu’ils partent habiter dans les immeubles submergés. Oh, je ne me fais pas d’illusion. Je sais bien qu’il est fort probable que mes petites actions n’aient pas le moindre effet à l’échelle globale. Mais qui sait ? Qui sait ?

Ils restèrent silencieux un moment, à contempler la ville-océan, et à imaginer de larges bancs de sardines et d’anchois nager dans ses profondeurs et passer à travers portes et fenêtres,

— Si j’habite ici, reprit J-J, c’est aussi à cause du cimetière. Le coin est plutôt tranquille, comme Mériadek est complètement déserté, mais le cimetière, c’est un vrai cadeau du ciel. Il m’offre une large étendue d’eau pour mes élevages, c’est pratique. Mais surtout, grâce à tous les corps humains qui se décomposent tranquillement là-dessous, l’eau est particulièrement nutritive pour mes petits poissons.

Alice ouvrit de grands yeux.

— Sérieusement ?

J-J éclata de rire. Il se reprit rapidement, mais son visage, bien que toujours rieur, était assombri par une ombre de tristesse.

— Tout est bon à prendre.

Ils jetèrent un dernier regard au paysage, et revinrent vers les canapés, où Mateo était resté, écoutant la conversation en sirotant du vin dont les effets commençaient à devenir visibles.

Une fois assit, J-J reprit ses explications :

— Je n’élève que des anchois et des sardines parce que ce sont des espèces qui se nourrissent avant tout de plancton, que je cultive en bas. Je ne peux pas élever de plus gros poissons, parce qu’il faudrait leur donner d’autres poissons à manger, et ce serait impossible à gérer. Il faut repeupler les océans en commençant par la base de la chaîne alimentaire. Du coup, pas de thon, par exemple.

— Pourtant, intervint Mateo en posant son verre, mes parents cuisinent du thon.

— Il n’y a plus de thon dans les océans. C’est du thon d’élevage. Des élevages industriels, je veux dire, rien à voir avec ce que je fais. Ça n’existe à grande échelle que depuis une vingtaine d’années je crois, mais depuis bien plus longtemps pour d’autres espèces de poissons. L’élevage se fait dans d’énormes bassins artificiels, parce que l’eau des océans ferait crever la plupart des poissons. Un autre problème, c’est que le thon, c’est carnivore. Du coup, pour les nourrir, il faut au choix pêcher ou élever d’autres poissons plus petits. Tu vois le cercle vicieux.

— Et toi, demanda Alice, tu les manges, les poissons que tu élèves ?

— Ah, bonne question. Non, je ne les mange pas. Ce serait un peu contre-productif, non ? Mais c’est parce que j’ai la chance d’avoir quelques financements. Sinon, je serais certainement obligé de les manger pour survivre. Mais ta question est sans doute encore meilleure que tu ne t’en rends compte. Tu comprends pourquoi je fais ça ? Élever et relâcher des poissons ?

— Eh bien, pour repeupler les océans ?

— Certes. Mais les repeupler dans quel but ?

Alice resta un moment silencieuse avant de répondre.

— Parce que c’est mieux d’avoir un monde vivant qu’un monde mort ? Parce qu’en tant qu’espèce, on a une sorte de dette envers toutes les autres espèces qui s’éteignent et se sont éteintes par notre faute ?

— Oui, oui, bien sûr. Mais ce n’est que la moité de la réponse. Est-ce que tu vois l’autre moitié ?

— Je ne crois pas.

— Je pense à long terme. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, sans doute pas, mais la civilisation humaine est sur le déclin. Oh, évidemment, il y a toujours une dizaine de milliards d’entre nous qui se tortillent sur la partie du globe qui reste émergée. Mais le pic est atteint. L’humanité est comme l’arcologie dans laquelle vous vivez : immense, grandiose, belle, même. Mais trop ambitieuse pour son propre bien. Inconsciente de ses limites. Vouée à l’effondrement. Mateo, quand tu auras déménagé, tu trouveras certainement des gens des grandes villes pour te dire que la croissance est la solution à tout. Ils t’expliqueront en détail comment le progrès technologique réduit les coûts énergétiques de la production, comment la baisse de l’intensité carbonique est inévitable… Mais ne les crois pas. Ils se racontent eux-mêmes les mythes qui les rassurent. Enfin, je te laisse te faire ta propre opinion. Mais la mienne, d’opinion, c’est qu’une chute totale et globale de la civilisation, causée par ses propres excès, est possible. Pas inévitable, non, je ne suis pas un prédicateur d’apocalypse. Ce n’est peut-être même pas probable. Mais possible. Très possible, dangereusement possible. Alors je pense à ce futur possible. Je vois les humains de ces époques sombres cultiver la terre, et lutter avec la pollution du sol, lutter avec la pollution de l’air, lutter avec la pollution de l’eau. Car s’ils auront un héritage scientifique et culturel considérable, ils auront pour le mettre en pratique un monde bien différent ce celui qu’on connu nos ancêtres pendant l’holocène. Un monde sale et sans ressources, privé de la plupart de ses espèces vivantes originelles, un monde dans lequel l’humanité n’aurait jamais pu évoluer comme elle l’a fait. Alors je pense à eux, et je m’efforce de faire prospérer à nouveau la vie dans l’océan. J’espère que grâce à moi, ils pourront au moins pêcher, vivre des descendants de mes petits poissons. C’est un fantasme, certainement. Un rêve absurde. Mais qui sait ? Qui sait ?

Absorbés par ses paroles, les deux adolescents regardaient J-J avec attention.

— Tu ne m’avais jamais vraiment expliqué tout ça, dit Mateo. Je te comprends mieux, maintenant.

— Puisque tu t’en vas, je veux que tu saches tout ce qu’il y a à savoir. Pour que tu ne te laisses pas trop éblouir par les lumières de la ville.

— Et dire que si mes parents déménagent, c’est en bonne partie parce qu’ils se soucient de mon avenir. Ils n’aimeraient pas les idées que tu veux me mettre en tête, J-J.

— Excuse-moi, dit Alice, mais quelque chose a attiré mon attention. Tu as parlé de… financements, je crois ? Quels financements ?

— Eh bien, oui, ça me surprend moi-même. Il se trouve qu’il y à la mairie un petit groupe de personnes aux idées originales. Ils partagent en partie mes opinions, et ils essaient de soutenir des initiatives qui sortent de l’ordinaire. Je crois qu’ils gagnent petit à petit de l’influence, d’ailleurs, à mesure que les ambitieux se tournent vers des endroits où l’avenir leur semble moins compromis. Ce n’est pas pour me déplaire. Du coup, j’ai, comment dire ? Une sorte de poste plus ou moins officiel. Je touche un petit revenu, qui me permet de vivre en me consacrant à l’élevage, et je reçois une aide matérielle quand j’en ai besoin.

— En eau, par exemple ? Parce que je me disais, pour fabriquer de l’eau de mer artificielle propre, il doit te falloir de l’eau douce. Et vu la contenance de tes bassins, ça doit revenir très cher.

— Bien vu. Oui, ces gens de la mairie me fournissent l’eau dont j’ai besoin.

Alice secoua la tête d’un air exaspéré.

— C’est dingue, lâcha-t-elle. Mon père va se faire virer parce que la ferme de l’arcologie où il travaille n’a plus assez d’eau. Et là, j’apprends qu’ils te donnent gracieusement cette eau, cette eau tellement précieuse, cette eau dont dépend le boulot de mon père ?

J-J haussa les épaules et croisa les bras.

— J’aimerais pourvoir te donner une réponse claire et certaine, dit-il en s’agitant nerveusement. J’aimerais te dire qu’il y a objectivement un bien et un mal. Mais la vérité, c’est qu’il y a différents besoins qui sont en compétition pour des ressources limitées. Il y a le court terme contre le long terme, il y a l’individuel contre le global. Pour un pouvoir qui s’intéresserait essentiellement à maintenir sa position, le choix serait clair : privilégier le court terme et l’individuel. Recentrer les ressources sur les problèmes de l’immédiat, qui influenceront les élections suivantes. Mettre en avant des individus, comme ton père, dont l’emploi ou la sécurité auraient été préservés par des actions concrètes. Et ce n’est pas mal agir. Le problème de ton père est bien réel, et lui trouver une solution serait objectivement une bonne chose. Mais voilà, il y a aussi les problèmes qui concernent le long terme et touchent une échelle globale. Peut-être que donner cette eau à la ferme de ton père permettrait de conserver des emplois et donc élever, ou plutôt maintenir, le niveau de vie d’une partie de l’arcologie. Mais peut-être qu’utiliser cette eau comme je le fais aura des implications plus lointaines, plus floues, mais mille fois plus importantes. Je suis désolé pour ton père, je lui souhaite le meilleur. J’essaie juste de faire ce que je crois bien, ce que je crois important.

— Ce n’étaient pas des reproches, dit Alice. C’est simplement que… c’est tentant de se trouver des bouc-émissaires. Je vais essayer de ne pas le faire.

Un silence tomba autour de la table. Tous avaient fini de manger et, plongés dans leurs réflexions personnelles, tenaient à la main un verre de vin. Ils n’avaient pas besoin de lumière électrique, car la pollution lumineuse provenant des arcologies n’atténuait qu’à moitié l’éclat des étoiles et de la lune.

Mateo posa son verre et se redressa.

— Désolé de ne pas parler beaucoup. C’est juste que… C’est étrange. De savoir que demain ma vie va complètement changer. Ça occupe trop mon esprit. Je n’arrive pas à penser à autre chose.

Alice, assise à côté de lui sur le canapé, posa une main sur son avant-bras.

— Je ne sais pas si c’est l’alcool, mais j’ai l’impression d’enfin comprendre pourquoi j’ai toujours aimé me balader dans les ruines de Bordeaux, et particulièrement dans Mériadeck. Pourquoi est-ce que j’aime contempler la grandeur déchue de mon espèce ? Je le sais, maintenant : en contemplant l’échec et la chute, on se sent plus vivant en comparaison. Quand j’explore les entrailles de la mort architecturale, le peu de vie qui émane de moi brille comme une bougie dans la nuit. Ma faiblesse devient force, ma mortalité devient élévation. Au contraire, au cœur des métropoles où la vie nous assaille par son grouillant succès, où les bâtiments infinis fourmillent de sacs d’organes dotés d’une conscience plus ou moins vague, j’ai peur que cette vie colossale réduise ma vie individuelle. J’ai peur que la faible aura de ma vie propre se perde dans l’aura générale. Et je sais que cette aura générale peut se parer d’un masque séduisant et de charmes trompeurs pour nous emporter avec elle.

Les deux autres le fixaient avec attention à travers l’air salé qui se rafraîchissait rapidement.

— Mais qu’est-ce que je raconte ? C’est le vin, c’est clairement le vin. Le vin et cette journée bizarre.

— Le vin, dit J-J en souriant, vraiment ? Peut-être. Tu auras le temps d’y repenser à tête reposée.

Il soupira et reprit :

— Merci d’être passé de me voir. Je vais vous laisser maintenant, je suis sûr que vous avez juste envie d’être un peu tranquilles, pas vrai ?

J-J se leva et, pendant que les deux adolescents restaient assis dans l’ombre, poussa un canapé près du bord du toit.

— Vous pouvez vous installer là si vous voulez. Vous aurez une belle vue, et je ne viendrai pas vous déranger. Ah, je sais ce qu’il manque.

Il disparut un instant dans sa baraque et en ressortit avec une couverture.

— Ça vous sera utile si jamais vous voulez passer la nuit là. Il peut faire frais, malgré la chaleur du jour.

Mateo et Alice se levèrent.

— Tu peux passer ici quand tu veux, dit J-J à Alice en posant une main sur son épaule.

— Je passerai peut-être, oui. Et merci pour… pour la soirée.

Puis J-J se tourna vers Mateo, le serra brièvement dans ses bras et le relâcha avant qu’il ait eu le temps de protester.

— Je te souhaite le meilleur. Et si jamais tu reviens ici…

— Si jamais je reviens, je passerais te voir, bien sûr. Et j’espère que tu auras du succès avec tes poissons.

— Bon, dit J-J, je ne suis pas très bon pour les adieux. Alors… À bientôt.

Il leur fit un salut de la main accompagné d’un dernier sourire, un sourire crispé cette fois, et il rentra en fermant la porte derrière lui.

Livrés à eux-mêmes, Alice et Mateo échangèrent un regard interrogateur, et allèrent s’asseoir un peu plus loin sur le canapé préparé à leur intention. Tous les deux éprouvaient une sorte de gêne, ou plutôt une tension. Ils savaient instinctivement ce que c’était. Ils étaient deux jeunes gens éprouvant de l’attirance l’un pour l’autre, c’était leur dernier soir ensemble, ils avaient de l’alcool dans le sang, et le contexte était une telle invitation. Un canapé sur un toit, et un toit d’étoiles. Mais pendant encore quelques minutes ils firent semblant de rien. Quelque chose les retenait, comme un accord tacite, un mélange de timidité et d’envie de jouer avec leur désir.

— Alors, dit Mateo au bout d’un moment, qu’est-ce que tu penses de J-J ?

— Je comprends pourquoi tu l’aimes bien. Je crois que je l’aime bien aussi. Il est un peu bizarre, mais bizarre d’une façon qui fait que c’est une qualité. Comment tu l’as rencontré ?

— Il y a déjà pas mal d’années, quand j’ai récupéré ma barque, je passais une bonne partie de mon temps libre à vadrouiller dans les rues inondées. J’étais curieux de découvrir tous les secrets de la ville abandonnée. Évidemment, les secrets, ils n’étaient que dans ma tête. Mais j’ai découvert J-J. Et on peut dire que, d’une certaine façon, il est un peu un secret de cette ville.

Le silence retomba. Ils entendaient les éclaboussures des quelques poissons qui s’aventuraient à sauter dans les bassins, derrière eux.

Alice reprit la parole.

— Ce que tu as dit, tout à l’heure, sur les ruines. C’était beau, je trouve.

— Ah ? Merci. C’était étrange. Je n’étais pas vraiment conscient de penser ça avant de l’exprimer.

— C’est beau, mais je ne suis pas d’accord. Je n’ai pas envie que ce soient les ruines qui me fassent sentir vivante. J’ai envie de me sentir vivante, pleinement vivante, en société. Mais je ne sais pas encore vraiment comment faire. J’espère que je vais apprendre.

Depuis qu’ils s’étaient assis, ils s’étaient imperceptiblement rapprochés. Puis il y eu le contact physique simple, doux, qu’ils connaissaient déjà bien. Caresses, enlacements et baisers. Leurs mains glissaient sur le corps de l’autre avec plus d’avidité que jamais auparavant. Alice sentait sous ses doigts le cou tendu de Mateo, le duvet à la base de la nuque, l’étrangeté des lobes, la rigidité des clavicules. Son autre main se glissait sous le t-shirt, sentait les côtes saillantes, remontait vers les pectoraux. Lui explorait les courbes des hanches, la douceur des seins, la plaine du ventre. Ils éloignèrent un instant leurs bouches l’une de l’autre pour se regarder. Il n’y avait pas besoin de paroles. Les lèvres revinrent contre les lèvres, le long des joues, dans les profondeurs de leurs cous. Mateo se laissa guider par le textile du soutien-gorge jusqu’à arriver à l’agrafe, qu’il essaya doucement de défaire. Mais, sans expérience, il n’y parvenait pas, et il sentit contre sa peau les lèvres d’Alice se courber en un sourire. Elle se redressa, et retira lentement son haut. Mateo, en réponse, retira le sien, avec des mouvements plus vifs. Alice passa les mains dans son dos et, d’un geste précis et adroit, dégrafa son soutien-gorge.

Ils s’affalèrent sur le canapé, la couverture maladroitement enroulée autour de leurs corps. Ils étaient collés l’un à l’autre et, habités par un puissant brasier intérieur, ils ne sentaient pas la fraîcheur nocturne.

Comme à regret de devoir parler, Alice murmura :

— Est-ce que tu as une capote ?

Mateo se figea un instant, et réalisa soudainement qu’il n’avait pas pensé à ce détail. Il répondit par un gémissement mi-frustré, mi-amusé.

— Je prends ça pour un non.

— Et toi ? Tu en as ?

— Non plus. Tant pis. Je ne pense pas que ça nous empêchera de passer une nuit agréable.

Le soleil les réveilla tôt. Ils auraient bien dormi trois ou quatre heures de plus.

Encore ensommeillés, l’esprit obscurci, ils voulurent instinctivement reprendre les caresses là où ils les avaient laissées. Nus l’un contre l’autre sur un lit si mince, chaque mouvement faisait glisser leurs peaux l’une contre l’autre. Ils s’enlacèrent paresseusement, et laissèrent filer quelques minutes dans le silence matinal de la ville engloutie.

— Il faut y aller, finit par dire Alice.

— Oui, il faut y aller.

— Tu ne seras pas en retard pour le départ ?

— Non, non. Le ferry passe bien plus tard dans la matinée.

Ils se redressèrent à regret, et s’habillèrent en ramassant leurs vêtements qui traînaient. C’était la première fois qu’ils se voyaient clairement nus en pleine lumière, et leurs regards n’étaient pas encore libérés d’une certaine pudeur.

— On remet le canapé en place ?

— Non, on va éviter de faire du bruit. Ça ne gênera pas J-J de le faire.

Ils descendirent par les escaliers à travers le bâtiment en ruine et repassèrent à côté des cultures de plancton, qu’Alice observa d’un œil plus compréhensif. Leur barque était toujours amarrée là où ils l’avaient laissée la veille, à côté du bateau de J-J.

Ils se mirent en route. Avec la lumière du matin, ils pouvaient clairement voir l’étrange cage flottante qui était la dernière étape pour les poissons de J-J. On aurait dit une sorte de nénuphar mécanique, une bouée géante. Ils n’allèrent pas la voir de plus près, et naviguèrent vers l’est.

Le soleil levant se dressait devant eux, éblouissant, et ils avançaient vers lui. Mateo se dit qu’il y avait là une sorte d’image pertinente. Le soleil levant, n’était-ce pas un symbole de renouveau, de renaissance ? Mateo ricana intérieurement. Il aurait pu tout aussi bien partir un soir, dos au soleil couchant, s’avançant dans la nuit. Il chassa cette idée de son esprit, mais une autre vint prendre sa place. Il aurait quand même aimé ne plus être puceau avant de déménager. Et ce qui c’était passé cette nuit, il n’était pas certain que ça compte. Peut-être que ça comptait à moitié.

Il fut soudain envahi d’une sorte de remords confus. Pourquoi pensait-il à ça ? Pourquoi n’était-il pas plutôt envahi de ravissement, de contentement, d’amour, ou même de tristesse à l’idée de son départ ? Ou plutôt, comment pouvait-il ressentir toutes ces choses contradictoires en même temps ?

— Regarde, dit Alice, le tirant de ses pensées. Là-bas. Il y a de la fumée.

— Ce n’est pas souvent qu’il y a des gens à Mériadeck. On se rapproche un peu ?

Ils ramèrent quelques minutes jusqu’à apercevoir clairement le toit d’où venait la fumée. Quelqu’un s’y trouvait, ils pouvaient distinguer que c’était un homme. Quand l’inconnu les aperçut, il leur fit de grands signes.

— Attends, dit Alice. Je crois que c’est mon frère.

— Ah. Le fameux frère.

— On va le voir, rapidement ? On a le temps ?

— Oui, on a le temps.

Ils accostèrent contre le bord du toit, qui s’élevait à un mètre au-dessus de l’eau, et le frère d’Alice, la vingtaine, débraillé et agité, leur tendit le bras pour les aider à grimper.

— Alors, dit-il à Mateo, c’est toi le copain ? Appelle-moi Pierre.

Mateo lui serra la main sans répondre immédiatement. Il était fasciné par le spectacle qui s’offrait à lui. Sur le toit, autour d’un feu de camp presque éteint, plusieurs fauteuils moisis étaient disposés en cercle. Sur deux d’entre eux, deux jeunes hommes dormaient en ronflant, visiblement très imbibés. Par terre traînaient les cadavres de bouteilles d’alcool fort.

— Pas très bavard, hein ? Fais pas attention à eux, ils risquent pas de se réveiller.

Il se tourna vers Alice :

— Alors, sœurette, la forme ? Vous faites quoi dans le coin de si bon matin ? Vous auriez pas passé la nuit ensemble, par hasard ?

— Occupe-toi de ce qui te regarde. Et toi, qu’est-ce que tu fais, ici ?

— Ça ne se voit pas ? La fête, Alice. On fait la fête.

Alice jeta un regard circulaire à la scène, et particulièrement aux deux hommes endormis, dont l’un avait des traces de vomi sur ses vêtements.

— Ça ne m’a pas l’air très festif, tout ça. Plutôt glauque.