mercredi 31 août 2016

L'Attrape-cœurs - J. D. Salinger

Je ne savais rien de ce roman avant de le commencer, si ce n'est qu'il est très populaire aux USA et que ça parle d'un ado. Et cette édition a une quatrième de couverture complétement vide. Mystère, donc. Première chose chose qui choque : l'écriture. C'est sensé être écrit par un gamin de 16 ans. Donc, c'est très mal écrit. Je ne sais pas si c'est la traduction ou pas, mais il y a quelques trucs qui écorchent le regard. Le fait que la moitié des phrases soient ponctuées d'un « et tout » par exemple. Ou que « parce que » soit constamment remplacé par « bicause ». Sérieusement, bicause... Bon, on s'y fait plus ou moins, et ce style oral fait que le tout se lit très facilement. Deuxième chose qui marque : mais que c'est glauque ! Holden, l'ado en question, s'est encore fait virer du lycée, et va errer quelques jours dans New York. Il n'aime rien ni personne, tous les gens qu'ils rencontre sont des abrutis, il va en boite, se bourre la gueule, drague des filles et voit une prostituée. Pas joyeux tout ça. On a l'impression qu'Holden essaie sincèrement de s'intéresser à autrui, mais que toutes ses tentatives sont vouées à l'échec. Bon, c'est de sa faute aussi, il est un peu con parfois. Il faut reconnaitre que Salinger parle assez bien de l'adolescence. Ce jeune homme complètement paumé, on le comprend. La principale relation épanouissante qu'il a, c'est avec son adorable petite sœur. Salinger rend avec merveille ce soulagement qu'Holden ressent en se trouvant en présence de quelqu'un avec qui il peut parler vraiment, sincèrement, même si cette personne est encore moins expérimentée que lui. Juste le soulagement qu'apporte cette connexion intime et instinctive. A noter aussi, l'humour décalé et moqueur qui m'a souvent fait sourire. Dans l'ensemble, L'Attrape-cœurs m'a plutôt convaincu. Ce roman a, je crois, été très populaire dans les cours d'anglais aux USA, et ça m'a fait penser à une chose : c'est terriblement masculin. Je ne sais pas si cette pensée a un fond de vérité, mais il me semble qu'une bonne partie de la littérature tolérée par le système éducatif (et aussi une partie de la littérature en général) est très... masculine. Je veux dire, si j'étais une ado et que mes lectures lycéennes étaient essentiellement constituées de ce genre de points de vues masculins... et bien je ne sais pas du tout quel effet ça me ferait, parce que je ne peux pas l'expérimenter. Voilà voilà.

253 pages, 1951, pocket

samedi 27 août 2016

La rencontre amoureuse du solitaire dans Premier Amour de Beckett et Les Nuits blanches de Dostoïevski

Juste un papier écrit pour la fac qui, je crois, n'est pas trop

mauvais, du coup je le stocke ici avant qu'il ne disparaisse quand mon

pc rendra l’âme sans prévenir. Hop.

Les Nuits blanches, longue nouvelle de Dostoïevski publiée en 1848, et Premier Amour

de Beckett, nouvelle publiée en 1970 mais écrite en 1946, sont

séparées d'environ une centaine d'années. La distance qui sépare

ces deux œuvres est aussi géographique et culturelle. Pourtant on y

trouve des ressemblances assez frappantes aussi bien dans leur

structure que dans leur personnage principal. Dans les deux cas il

est aussi le narrateur, et c'est un homme solitaire fuyant les

préoccupations de ses pairs. Au cours de ses errances, il rencontre

au bord d'un canal une femme avec qui il aura une esquisse de

relation, un semblant de « premier amour ». En plus de cette

structure narrative rapidement résumée, il y a un autre lien entre

les deux œuvres. Le titre « Premier Amour » a

vraisemblablement été emprunté par Beckett à la nouvelle de

Tourgueniev du même nom. Si cette nouvelle a en effet le même

thème, sa structure est très différente. Cependant Tourgueniev et

Dostoïevski étaient contemporains l'un de

l'autre et, plus important, Les Nuits blanches s'ouvre sur une

citation de Tourgueniev.

Même sans pouvoir savoir avec certitude si Beckett a lu ou non Les

Nuits blanches, on sait qu'il était familier de

Dostoïevski, on peut donc supposer que les liens

entre les deux nouvelles ne sont pas anodins. C'est d'autant plus

probable quand on connaît le goût de Beckett pour les inspirations

et références littéraires assez peu perceptibles. Quoi qu'il en

soit, il est intéressant de se demander comment deux auteurs comme

Dostoïevski et Beckett peuvent construire des

œuvres répondant à leurs styles et préoccupations propres en

ayant un point de départ commun. Premièrement, c'est la figure de

l'homme solitaire s'excluant lui-même de la société qui va nous

intéresser. Les deux auteurs mettent ensuite en scène deux

rencontres amoureuses à la fois étonnamment semblables et tout à

fait différentes. Ces rencontres mènent à deux visions de l'amour,

et par extension de la vie humaine en général, où cette fois les

visions de Beckett et Dostoïevski semblent se dissocier pour de bon.

•••

Dans les deux nouvelles, la façon dont le personnage se désigne

est en accord avec son caractère effacé et solitaire. On ne

connaîtra le nom d'aucun des deux, ils resteront anonymes. Avoir un

nom est utile dans les situations sociales, pour des raisons

pratiques d'identification. Mais nos héros n'ayant pas, ou presque,

de vie sociale, un nom est pour eux un outil superflu, inutile. On a

droit dans les deux cas à un « je » anonyme. Le

lecteur n'a de toutes façons pas besoin d'un nom pour identifier le

narrateur du récit. Pourtant chez Dostoïevski, à défaut d'un nom,

on aura un surnom. C'est le narrateur qui se le donne lui-même ;

qui d'autre le pourrait puisqu'il ne connaît personne ? C'est à

l'occasion de la rencontre avec le seul autre véritable personnage

de la nouvelle, la jeune femme Nastenka. On remarque d'ailleurs que

le narrateur ne songe à demander son nom à l'inconnue qu'à leur

seconde rencontre, soulignant ainsi le coté superflu de ce système

de désignation pour les êtres aussi solitaires que lui. Peu importe

son nom puisqu’elle est la seule jeune femme qu'il connaît. Donc,

quand il commence à parler de lui, le narrateur se désigne ainsi :

« je suis un rêveur ». Et tout le long du récit son

identité restera celle-ci, il se désignera lui-même comme « le

rêveur ». Ce surnom est finalement bien plus utile et

approprié qu'un nom classique car il nous apprend le caractère du

personnage qu'il désigne. L'isolement social permet au narrateur de

subvertir le coté arbitraire des noms pour faire de celui qu'il se

choisit un reflet de son caractère. L'effacement de l'identité

sociale est donc déjà bien avancée chez Dostoïevski, mais elle

est comme on peut s'y attendre en connaissant l'auteur encore plus

frappante chez Beckett. Le narrateur et personnage principal n'a

cette fois ni nom ni aucune désignation particulière pendant tout

le récit. Il restera du début à la fin un simple « je ».

C'est d'autant plus significatif quand on sait que Becket aime dans

un bon nombre de ses œuvres donner à ses personnages des noms

formés à base de jeux de mots. Si celui-ci n'a pas de nom, c'est

que même pour un personnage beckettien il est particulièrement

isolé socialement. Comme on peut supposer que le narrateur comme son

créateur est d'origine irlandaise, on l’appellera pour des raisons

pratiques « l'irlandais ».

Ces deux personnages, bien que très proches par leur isolement, ont

néanmoins des tournures d'esprit très différentes. Cette

opposition est perceptible dès les premières lignes de leurs

confessions respectives. Le rêveur commence par nous parler de l'une

de ses nuits d'errance solitaire, mais il le fait d'une façon

positive, pleine de vie :

C'était une nuit merveilleuse, une de ces nuits comme il n'en

peut exister que quand nous sommes jeunes, ami lecteur. Le ciel était

si étoilé, un ciel si lumineux, qu'à lever les yeux vers lui on

devait malgré soi se demander : se peut-il que sous un pareil

ciel vivent des hommes irrités et capricieux ? Cela aussi c'est

une question jeune, ami lecteur, très jeune... mais puisse le

Seigneur vous l'inspirer souvent !

Le rêveur n'est pas à première vue triste de sa situation. Dans ce

premier paragraphe le narrateur insiste sur une impression

d’émerveillement enfantin, en quelques lignes on trouve trois fois

le mot « jeune ». En effet on comprendra à la fin

du récit que le narrateur raconte cette histoire quinze ans après

les événements. Il ne semble pas éprouver de regret, mais plutôt

une certaine tendresse pour le jeune homme qu'il était. La nuit est

« merveilleuse », le ton positif est posé dès

les premiers mots, mais est nuancé juste après par une touche de

mélancolie. La personne plus âgée qui écrit ces lignes sait que

ce merveilleux ne durera pas toute la vie. On trouve aussi deux fois

l'interpellation « ami lecteur ». Encore une fois,

c'est une formule pleine de positivisme, invitant à la confiance et

à la complicité. Le seul élément négatif, les « hommes

irrités et capricieux », est évoqué « malgré

soi », à contrecœur. Les éléments négatifs du monde,

et donc du récit, ne semblent donc pas être inhérents au

personnage, mais venir de l'extérieur. Le paragraphe se conclut sur

la mention du « Seigneur » qui semble vouloir nous

rappeler l'importance de la morale chrétienne dans l’œuvre de

Dostoïevski qui, si elle n'est pas évidente dans Les Nuits

blanches, ne sera pas à négliger.

Quand ensuite on s'intéresse à Premier Amour, les

impressions initiales sont bien différentes. Le premier paragraphe

est extrêmement court, ce qui semble être un signe évoquant le

vide intérieur du personnage :

J'associe, à tort ou à raison, mon mariage avec la mort de mon

père. Qu'il existe d'autres liens, sur d'autres plans, entre ces

deux affaires, c'est possible. Il m'est déjà difficile de dire ce

que je crois savoir.

La première chose marquante est l'association de l'idée de mariage,

rituel généralement symbole de vie, avec « la mort de mon

père ». Que peuvent avoir à faire ensemble un mariage et

un décès ? Le but semble être de dévaloriser l'idée de

mariage, de lui enlever sa dimension sacrée. Ensuite ces deux

événements sont qualifiés d' « affaires ».

Le mot pourrait convenir pour désigner pudiquement le décès mais a

une connotation bien trop neutre voir négative pour référer au

mariage, sauf bien sur si le but est justement de désenchanter

l'idée de mariage. Ainsi dès les premières phrases sont opposées

les idées de mort et de vie, et c'est la mort qui prend le dessus

grâce aux jeux de langage. L'autre élément essentiel de ce

paragraphe est la notion d'incertitude. L'irlandais s'exprime « à

tort ou à raison », il est « possible »

qu'il y ait d'autres liens, c'est « difficile à dire ».

Et pour bien insister, il indique qu'il ne sait rien mais qu'il

« croit savoir ». Cela ressemble à un exploit de

mettre autant d'incertitude en si peu de phrases. Ainsi dès le début

de chacune des deux nouvelles, le ton est posé. Chez Dostoïevski,

il reste pour le solitaire un espoir, une capacité à jouir de la

beauté du monde. Chez Beckett, il n'y a que mort et oubli.

Au delà de ces impressions initiales, on comprend au fil de leurs

confessions que ces deux personnages partagent ce qui ressemble à

une profonde anxiété sociale. Le rêveur vit dans une intense

solitude, il ne semble avoir aucun contact humain à part avec sa

bonne Matriona. Mais toute communication avec elle est impossible :

« elle se borna à me regarder étonnée et s'en retourna

sans répondre un seul mot ». Il en est même réduit à se

lier d'amitié avec des maisons. Il leur imagine une personnalité,

les salut, leur parle :

Quand je me promène, chacune a l'air de courir à ma rencontre

dans la rue : elle me regarde de toutes ses fenêtres et me dit,

ou tout comme : « Bonjour, comment allez-vous ? Moi

je vais bien, Dieu merci ! Au mois de mai on va m'ajouter un

étage ».

Ces épisodes contribuent à construire sa personnalité de rêveur.

Il n'est pas fou, il sait très bien qu'il ne parle pas vraiment aux

maisons, mais c'est pour lui un délice de l'imagination. On constate

de plus que cette solitude n'est pas totalement négative :

faute de parler à des humains, il parle à des maisons. Et elles

sont sympathiques, agréables, peut-être plus que bien des humains.

Quand aux hommes, s'il ne s'aventure pas jusqu'à leur adresser la

parole, il est loin d'exclure tout contact avec eux. Un passage en

particulier met en scène de façon particulièrement touchante ce

lien ténu mais intense. Le rêveur croise régulièrement un autre

marcheur :

Voilà pourquoi nous sommes parfois à deux doigts de nous saluer,

surtout quand nous sommes tout deux de bonne humeur. Dernièrement,

comme nous ne nous étions pas vus de deux jours entiers, le

troisième, en nous rencontrant, nous portions déjà la main à nos

chapeau, quand par bonheur nous reprîmes à temps nos esprits,

abaissâmes le bras et passâmes avec sympathie l'un à coté de

l'autre.

Malgré l'extrême isolement social, il y a pour le rêveur la

possibilité d'une forme de contact humain : la fraternité des

flâneurs. Ces hommes seuls, cachés, à la nature sensible,

appartiennent donc à un groupe flou et indistinct. La ville est le

terrain de jeu du flâneur, qui préfère être spectateur plutôt

qu'acteur, et le rêveur ne déroge pas à la règle. Mais quand les

hommes plus intégrés socialement décident d'aller passer les beaux

jours à la campagne, Saint-Pétersbourg se vide, perdant ainsi son

essence vitale qui permettait au flâneur de compenser sa solitude,

et celui-ci ressent un manque : « Soudain il

m'apparut que j'étais seul, abandonné de tous, et que tout le monde

s'écartait de moi ». Ne pouvant plus grappiller assez de

chaleur humaine dans les rues, le rêveur panique, et la vérité de

sa situation lui apparaît : « J'ai été pris de peur

à me trouver seul, et trois jours plein j'ai erré par la ville dans

un ennui profond, sans rien comprendre à ce qui m'arrivait ».

Cette fois l'illusion de la beauté du monde semble doucement

s'évanouir et le rêveur découvre « l'ennui profond ».

Malgré la vivacité de son imagination il a besoin des autres

humains pour atteindre une forme de calme, ne serait-ce que pour

pouvoir peupler ses rêves. Mais il a l'air de rester aveugle à ces

faits et c'est ce qui le rapproche du personnage de Beckett :

cette impuissance à savoir, cette condamnation à ne « rien

comprendre ».

L'irlandais est un personnage beaucoup moins torturé. Le rêveur

est une personnalité extrême parce qu'il est déchiré entre deux

extrémités : l'insurmontable désir de solitude et

l'inavouable et irréalisable désir de contact humain. L'irlandais

est extrême dans un seul sens : il s'enfonce dans la solitude,

l'indifférence et le vide. Lui n'erre pas dans une ville, observant

les vivants, mais dans un cimetière, se moquant des morts :

Oui, comme lieu de promenade, quand on est obligé de sortir,

laissez moi les cimetières et allez vous promener, vous, dans les

jardins publics, ou à la campagne. Mon sandwich, ma banane, je les

mange avec plus d’appétit assis sur une tombe, et si l'envie de

pisser me prend, et elle me prend souvent, j'ai le choix. Ou j'erre

les mains derrière le dos parmi les pierres, les droites, les

plates, les penchées, et je butine les inscriptions. Elles ne m'ont

jamais déçu, les inscriptions, il y en a toujours trois ou quatre

d'une telle drôlerie que je dois m'agripper à la croix, à la

stèle, ou à l'ange, pour ne pas tomber.

Il semble donc préférer la compagnie des morts. Et encore, c'est

quand il est « obligé de sortir ». Il

préfère habituellement rester enfermé dans sa chambre, sous ses

couvertures, voir affalé sur un banc public dans les moments où il

n'a pas de toit sous lequel se réfugier. C'est une différence

majeure avec le rêveur qui passe ses journée à se balader. Mais on

pourrait objecter que le rêveur ne sort pas de son plein gré, qu'il

y est « obligé » par la solitude et l'ennui.

Ainsi l'irlandais serait une version plus honnête, plus consciente

d'elle même, du héros de Dostoïevski. Plutôt que d'essayer de

combler sa vacuité par de vaines errances, il l’embrasse sous ses

draps, et si jamais il doit sortir, il va se la rappeler chez les

morts. Contrairement au rêveur qui apostrophait le lecteur en tant

qu' « ami », créant ainsi une proximité

avec lui, l'irlandais nous invite à aller voir ailleurs et à le

laisser tranquille. On pourrait même penser que cet encouragement à

aller se balader « à la campagne » s'adresse au

rêveur lui-même. Celui-ci va en effet gambader « entre des

champs ensemencés et des prés », c'est comme si le

personnage de Beckett le rejetait personnellement en plus de rejeter

les autres hommes en général. Avec la mention du repas et le fait

qu'il « mange avec plus d’appétit assis sur une tombe »

on a une nouvelle fois l'association d'un rituel vital et de la mort.

La nourriture pourrait être un réconfort pour le solitaire, mais il

choisit se s'en servir pour se remettre en mémoire le caractère

fragile et mortel du corps. Cette idée est renforcée par l'humour

scatologique qui suit. Pisser sur une tombe et se moquer des

épitaphes, c'est démystifier la mort, et rejeter toute l'importance

donnée aux sépultures. Quand l'irlandais doit s'« agripper

à la croix » pour ne pas tomber de rire, c'est une parodie

de la puissance divine, dont les symboles sont tout juste bons à

soutenir physiquement le blasphémateur. On est bien loin des

évocation respectueuses du « Seigneur » qu'on

trouve chez Dostoïevski.

Contrairement au rêveur qui vit seul et ne fait aucune mention

d'une éventuelle famille, l'irlandais parle de son père et de ce

qui ressemble à un foyer. Ce sont son asociabilité et son absolue

passivité qui ont conduit à son rejet :

Je leur dit, Gardez cet argent et laissez-moi continuer à vivre

ici, dans ma chambre, comme du vivant de papa. J'ajoutai, Que Dieu

ait son âme, dans l'espoir de leur faire plaisir. Mais ils n'ont pas

voulu. […] Un jour, en revenant des w.-c., je trouvai la porte de

ma chambre fermée à clef et mes affaires empilées devant la porte.

On constate que si l'irlandais désire rester dans le foyer que l'on

suppose familial, ce n'est absolument pas par attachement humain mais

par pur sens pratique : il est plus facile de rester dans sa

chambre et se faire apporter ses repas que de vivre dans la rue. Pour

ce confort il est même prêt à la manipulation, la formule de deuil

évoquant « Dieu » est en effet en parfaite

contraction avec ses rapports à la religion que l'on a pu constater

auparavant. Cela nous informe néanmoins sur la nature de sa

famille : ce sont probablement des gens à peu près normaux

comparés à lui. Ils ne font que rejeter activement celui qui les

rejette passivement et qui finalement existe à peine, sinon comme un

fardeau. L'irlandais réagit à cet abandon principalement pas un

humour scatologique. Il ne ressent aucun trouble face au rejet,

contrairement au rêveur qui en est profondément tourmenté :

Pourquoi, dites-moi, Nastenka, la conversation a-t-elle tant de

mal à s'engager entre ces deux interlocuteurs ? Pourquoi aucun

rire, aucun mot saillant ne surgit-il chez cet ami soudainement entré

et intrigué qui en toute autre circonstance aime tant le rire, et

les mots saillants, et les discours sur le beau sexe, et les autres

sujets plaisants ? […] Pourquoi enfin le visiteur saisit-il

son chapeau et s'en va-t-il rapidement, s'étant souvenu tout d'un

coup d'une affaire absolument inévitable, qui n'a jamais existé

(…) ?

Le rêveur lui aussi est donc presque incapable de se lier d'amitié

avec qui que ce soit, incapable d'avoir une conversation normale sur

des sujets normaux. Cependant il en a parfaitement conscience, chose

sur laquelle l'irlandais ne s'attarde guère. Pour lui l’asociabilité

semble aller de soi. Enfin le rêveur n'est absolument pas satisfait

par cet état des choses. Il essaie, il invite une connaissance chez

lui, il tente de communiquer, mais il échoue totalement et en

souffre : « j'ai été ainsi bouleversé et éperdu

pour toute la journée ». Le rêveur a en lui une profonde

énergie vitale impossible à concrétiser, alors que l'irlandais

semble n'avoir aucune potentialité.

•••

Ces deux personnages vont

quitter l'espace d'un instant leur profonde solitude grâce à leur

rencontre avec une femme. La scène de la rencontre est un classique

en littérature, et elle se produit le plus souvent dans un contexte

social, chose impossible pour nos héros. Leur vie est une longue

errance, une soudaine apparition dans un dîner ou une soirée ne

serait pas conforme aux personnages. Les rencontres ont donc lieu

dans la rue, dans un contexte étonnamment semblable. Chez

Dostoïevski, le rêveur rentre chez lui après une énième journée

d'errance :

Mon chemin passait par le quai

du canal, où à cette heure on ne rencontre plus âme qui vive. […]

Dans un coin, appuyée au parapet, se tenait une femme. Accoudée sur

la grille, elle semblait regarder avec beaucoup d'attention l'eau

trouble du canal. Elle avait un très joli petit chapeau jaune et une

coquette mantille noire. […] J'avais perçu un sourd sanglot. Oui !

Je ne m'étais pas trompé : la jeune fille pleurait. Une minute

plus tard, encore et encore un sanglot. O mon Dieu ! Mon cœur

se serra. J'ai beau être timide avec les femmes, le cas est

exceptionnel !...

La rencontre est parfaitement

intégrée dans la routine du personnage. Premièrement, la vision

d'un être seul, visiblement perdu dans ses pensées, ne peut que le

toucher, par identification. Ensuite, la mention de l'attention que

la jeune femme porte à l'eau du canal pourrait faire penser à une

tentative de suicide. Qui sait si elle n'est pas sur le point de se

jeter à l'eau ? La situation devient proche de l'un des

nombreux songes qui sans doute hantent le rêveur : lui, jeune

homme fougueux, sauvant une élégante jeune femme d'un moment de

détresse. Malgré ce désir qui commence à germer la lui, la

situation est encore trop ambiguë pour justifier le passage du songe

à l'action. L'excuse est fournie opportunément par un poivrot venu

importuner l'inconnue, il est donc dans les devoirs du jeune homme de

prendre sa défense. Au delà du procédé narratif fort pratique,

c'est une continuation de la réalisation d'un fantasme pour le

rêveur. Le voilà devenu un vaillant chevalier volant au secours

d'une princesse en détresse, avec son « excellente canne

noueuse » en guise d'épée. Le rêveur est parfaitement

conscient que c'est le hasard et non sa hardiesse qui lui a permis

d'aborder la jeune femme : « O monsieur malvenu, comme

je te bénissais à cet instant ! ». Le reste est

cousu de fil blanc : dans un songe, la princesse toute

tremblante se réfugierait dans les bras de son sauveur, elle

tomberait amoureuse de sa bravoure, lui de sa beauté, puis ils se

marieraient. Dans l'esprit du rêveur c'est ainsi que les choses vont

continuer, mais la réalité ne se pliera pas à ses désirs. Chez

Beckett les choses se passent sensiblement différemment :

Devant, à quelques mètres,

le canal coulait, si les canaux coulent, moi je n'en sais rien, ce

qui faisait que de ce coté là non plus je ne risquais pas d’être

surpris. Et cependant elle me surprit. […] Faites-moi une place,

dit-elle. Mon premier mouvement fut de m'en aller, mais la fatigue,

et le fait que je ne savais pas où aller, m’empêchèrent de le

suivre. Je ramenai donc un peu mes pieds sous moi et elle s'assit. Il

ne se passa rien entre nous, ce soir là, et elle s'en alla bientôt,

sans m'avoir adressé la parole.

Le

premier lien entre les deux rencontres est le lieu : un espace

public, au bord d'un canal. Le banc occupe à chaque fois une place

centrale. Chez Beckett il est mentionné dès le début car c'est un

élément important pour faire comprendre la passivité de

l'irlandais. Contrairement à son homologue russe, il ne marche pas,

il reste immobile. Chez Dostoïevski le banc est introduit un peu

plus tard, quand les deux jeunes gens commencent à éprouver de

l’intérêt l'un pour l'autre et savent qui vont avoir besoin de

s’asseoir pour parler longtemps : « Regardez,

il y a ici un banc, asseyons-nous... Personne ne passe par ici,

personne ne nous entendra et ... ».

Plus tard, le banc devient même « notre

banc »,

symbole de la relation. On peut interpréter le traitement du banc

par Beckett comme un nouveau désenchantement des symboles. Après

tout, un banc est avant tout un objet où poser un corps fatigué, ce

que l'irlandais fait à merveille. Autre lien entre les deux

rencontres, la multiplicité des rendez-vous est présente dans les

deux nouvelles. Dans Les

Nuits blanches,

le titre fait même directement référence à ces rencontres. En

quelques jours, le rêveur et Nastenka vont passer

ensemble quatre soirées. C'est pour le rêveur seulement que ce sont

des nuits blanches, car l’excitation que lui procurent ces

rencontres l'empêche de dormir. Toute l'action dure moins d'une

semaine. En revanche, chez Beckett, le contact est loin d’être

aussi immédiat. Le banc prêt du canal devient dans ce cas un lieu

de rendez-vous informel, les deux futurs amants ne communiquant

jamais assez pour prendre la décision de se revoir.

Autre différence majeure, il y a entre les récits une inversion

des dynamiques relationnelles. Dans Les Nuits blanches, c'est

le rêveur qui prend l'initiative de la relation, c'est lui qui est

le plus enthousiaste à l'idée de ce contact, mais c'est Nastenska

qui est en position dominante. C'est elle qui met des limites au

narrateur et finalement c'est elle qui décide de quand et comment la

relation prend fin. Inversement, dans Premier Amour,

l'irlandais est essentiellement passif. Il n'agit pas et c'est Lulu

qui par son insistance finit par le conquérir, si l'on peut dire.

C'est elle qui fournit le logement, c'est elle qui travaille. C'est

donc elle qui est responsable de la relation, comme l'est le rêveur,

et c'est l'irlandais qui met un terme à cette relation, comme le

fait Nastenka. L'irlandais se contente de tolérer sa compagne : «

Elle me dérangeait profondément, même absente ». C'est

Lulu qui lui court après :

Quel intérêt pouvait-elle avoir à me poursuivre ainsi ? Je le

lui demandai, sans m’asseoir, en allant et venant et en battant la

semelle. Le froid avait bosselé le chemin. Elle me répondit qu'elle

ne sait pas. Que pouvait-elle voir en moi ? Je la priai de le

dire, si elle le pouvait. Elle me répondit qu'elle ne le pouvait

pas.

Cet extrait met en avant le caractère inégalitaire de la relation.

Le terme « poursuivre » est assez éloquent,

d'autant plus que le temps est excessivement froid, il faut vraiment

que Lulu soit très motivée pour venir voir un vagabond sur un banc

exposé à toutes les intempéries. Le narrateur semble en avoir

parfaitement conscience, les deux questions posées à Lulu étant

comme des moyens de souligner la différence d’intérêt que les

deux personnages éprouvent l'un pour l'autre. Lulu ne pourrait pas

poser ce genre de question car l'irlandais n'a rien laissé

transparaître d'une éventuelle réciprocité, bien qu'a ce stade du

récit il ait informé le lecteur de ce qu'il appelle son « amour ».

Dans Les Nuits blanches, le narrateur est au contraire

tellement attiré par Nastenka que celle-ci doit le rappeler à

l’ordre :

Vous savez pourquoi je suis venue ? Bien sur, pas pour

bavarder sottement comme hier. Voilà : il nous faut dorénavant

nous conduire plus intelligemment. […] Il faut recommencer depuis

le début, parce que, en conclusion de tout, j'ai décidé

aujourd'hui que vous m’êtes encore parfaitement inconnu, que j'ai

agi hier comme un enfant, comme une fillette (…).

Cette dimension de la relation souligne le coté extrême du rêveur :

vivant dans une intense solitude, il est incapable de se contenir dès

qu'il croise quelqu’un avec qui il se sent bien. Il n'a plus de

barrières, le monde des rêves et le monde réel s’entremêlent.

Il ne lui vient pas à l'idée de faire preuve de tact. Cette naïveté

sentimentale le rend vulnérable : il affiche immédiatement son

intérêt pour Nastenka, il n'y a plus aucun mystère, plus aucun jeu

de séduction. Pour Nastenka, il est acquis et soumis, contrairement

à l'autre homme qu'elle attend depuis un an et qui est entouré

d'une aura de mystère : va-t-il revenir ? L'aime-t-il

toujours ? L'a-t-il trahie ? Comme Lulu qui poursuit le

vagabond, le rêveur poursuit Nastenka. Avec une telle dynamique

relationnelle, l'échec semble dans les deux cas être la seule

option possible.

Cette tirade de Nastenka met également en avant le fait qu'elle

n'est pas un simple accessoire dont le seul but est d'avoir un effet

sur le narrateur. Si elle à certes une place mineure comparée à

lui, elle est un personnage à part entière qui a droit à de

nombreuses pages de développement. Elle passe beaucoup de temps à

écouter le rêveur raconter sa vie, mais elle fait de même peu

après. Une partie de la seconde nuit est ainsi accordée au récit

de sa vie, et ce dernier est suffisamment important pour que

Dostoïevski fasse comme si c'était un récit inséré en mettant en

majuscule le titre « Récit de Nastenka », alors

qu'il s'agit plutôt d'une simple continuation logique du dialogue

entre les deux personnages. Si la jeune femme de dix-sept ans est

plus raisonnable que le rêveur, voyons ce qui les rapproche.

Nastenka semble être une héroïne de roman sentimental tout à fait

classique. Jeune, élégante et vertueuse, elle a été maintenue

isolée et enfermée contre sa volonté. Dans ce cas elle n'a pas été

enfermée dans la haute tour d'un château mais littéralement

attachée à sa grand-mère. Dans ce genre de situation, pour une

jeune femme sans fortune, le principal espoir de libération est le

mariage avec un homme. Natenska en est bien consciente et elle tente

donc sa chance avec le seul homme qu'elle connaît qui ait

respectueusement montré de l’intérêt pour elle :

Je fis un balluchon de toutes mes robes, de tout mon linge

nécessaire, et ce balluchon en main, ni vive ni morte, je montai

dans la mansarde trouver notre locataire. Je crois que j'ai mis une

bonne heure à monter l'escalier. Quand j'ouvris sa porte, il poussa

un cri en me voyant. Il me prenait pour un fantôme. Il courut me

chercher de l'eau, car je tenais à peine debout. Mon cœur battait

si fort que j'en avait mal à la tête, et j'en avait comme perdu la

raison.

Toute la dynamique de ce passage consiste à faire coexister la

volonté de liberté du personnage et sa vertu. En effet, s'il est

noble et courageux de prendre des risques pour se délivrer d'une

grand-mère possessive, il n'est pas très acceptable pour une jeune

femme d'aller seule un soir dans la chambre d'un homme pour s'enfuir

avec lui. Le balluchon est parfaitement symbolique de la solitude et

de l'exil, c'est la preuve des intentions nobles de Natenska. Cela

met aussi en avant sa naïveté : où croit-elle s'enfuir ainsi

avec juste quelques robes ? Comme toujours chez Dostoïevski,

les troubles de l'âme sont accompagnés de troubles physiques.

Natenska n'est « ni vive ni morte »,

elle met un temps fou pour monter l'escalier, elle tient « à

peine debout », elle a

« mal à la tête »…

Peu après elle se met à pleurer « comme une

Madeleine ». Tout cela

sert à montrer qu'elle n'est pas dans son état normal, elle a

« comme perdu la raison »,

et ainsi sa vertu est sauve. Elle sait que ce qu'elle fait n'est pas

très moral, elle en est terriblement confuse, c'est donc qu'elle est

morale. Dostoïevski utilise le même procédé de façon un peu plus

légère pour le locataire. Le fait qu'il pousse un cri et qu'il

prenne Nastenka pour un fantôme est révélateur de la pureté de

ses intentions : jamais il n'avait imaginé que la jeune femme

puisse venir se faufiler dans sa chambre. Lulu, l’alter-ego

beckettien de Nastenka, semble être une inversion de ce personnage.

Tout d'abord, Lulu n'a a aucun moment dans le récit l'occasion de

s'exprimer. C'est très révélateur de l’intérêt limité que lui

porte le narrateur et du leur absence de communication. Le rêveur,

en tant que narrateur lui aussi, aurait pu choisir de ne pas donner

la parole à Nastenka. S'il le fait, c'est qu'il s'intéresse

sincèrement à elle, à ce qu'elle est et à ce qu'elle dit. Lulu

utilise sa voix principalement pour chanter, et on a là une forme de

lien entre les deux personnages :

Je ne connaissais pas la chanson, je ne l'avais jamais entendue et

je ne l'entendrais jamais plus. Je me rappelle seulement qu'il y

étais question de citronniers, ou d'orangers, je ne sais plus

lesquels, et pour moi c'est un succès, d'avoir retenu qu'il était

question de citronniers ou d'orangers, car des autres chansons que

j'ai entendues dans ma vie (…) je n'en ai rien retenu du tout, pas

un mot, pas une note, ou si peu de mots, si peu de notes, que, que

quoi, que rien, cette phrase a assez duré.

Le narrateur a donc un vague

souvenir de la chanson de Lulu, c'est une amélioration par rapport à

son absence totale de mémoire habituelle. Mais cette amélioration

reste négative. Ce souvenir est très mauvais, juste un peu moins

mauvais que d'habitude. Lulu n'est pas pour l'irlandais créatrice de

positivité, elle permet juste un peu moins de négativité. Mais ce

petit passage d'espoir est rapidement balayé par la fin de la phrase

qui constitue un jeu de mots laissant l'impression que tout cela

n'est qu'une vaste blague. Cette impression est renforcée par la

perte de sens progressive de la phrase : « que,

que quoi, que rien ».

Impossible de prendre au sérieux le début de la phrase quand la fin

n'est qu'un jeu. Si Nastenka est un modèle de vertu, ce concept n'a

pas sa place chez Beckett. Lulu est une prostituée : « Alors

vous vivez de la prostitution ? dis-je . Nous vivons de la

prostitution, dit-elle. Vous ne pourriez pas leur demander de faire

un peu moins de bruit ? dis-je, comme si je croyais ce qu'elle

venait de me dire ».

L'irlandais, bien qu'habitant avec Lulu, ne connaissait pas son

métier, c'est un énième signe indiscutable de l'absence de

communication entre eux. Mais surtout, quand ils parlent, il ne la

croit pas. On peut supposer qu'il ne pense pas particulièrement

qu'elle mente, mais qu'il n'a juste aucun intérêt pour quoi que ce

soit qui la concerne. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa

tranquillité. Quand l'irlandais emploie le mot « amour »,

on peut se demander si c'est vraiment le même mot que celui que l'on

trouve dans Les Nuits blanches.

•••

Se trouvant une étable

abandonnée pour passer la saison froide, l'irlandais commence à

ressentir un sentiment imprécis, chose inhabituelle pour lui.

Cependant son amour est assez difficile à prendre au sérieux :

Oui, je l'aimais, c'est le nom

que je donnais, que je donne hélas toujours, à ce que je faisais, à

cette époque. Je n'avais pas de données là-dessus, n'ayant jamais

aimé auparavant, mais j'avais entendu parler de la chose,

naturellement, à la maison, à l'école, au bordel, à l'église, et

j'avais lu des romans, en prose et en vers, sous la direction de mon

tuteur, en anglais, en français, en italien, en allemand, où il en

était fortement question.

La première phrase de ce passage

est un aveu en apparence classique mais qui commence déjà à ne pas

être tout à fait crédible. En effet, l'action d'aimer est-elle

quelque chose que l'on fait ? Si l'on cherche à

décrypter cette phrase, on penser à l'amour physique, ou du moins à

l'amour à proximité de la personne aimée, mais l'irlandais est

tout seul. Cela peut alors être l'amour tellement intense qu'il

prend le pas sur toute autre chose, mais on ne peut imaginer ce

personnage subir des accès de mélancolie, cela ne cadre pas avec

tout le reste. La formulation étrange est ensuite en partie

expliquée par un autre aveu, celui d'une ignorance complète sur le

sujet, mais cette déclaration est plutôt créatrice de doutes. En

effet, si le lecteur pouvait soupçonner le personnage d'employer le

mot « amour » avec beaucoup de légèreté, il en

a maintenant la confirmation. La longue liste des sources du modeste

savoir du personnage ne fait que poursuivre la décrédibilisation du

sentiment. Déjà, placer le « bordel » entre

« l'école » et « l'église »,

c'est se moquer doublement de l'amour. Le bordel est l'élément le

plus marquant : ce n'est certainement pas le meilleur endroit

pour apprendre l'amour. Pourtant, l'école et l'église sont-ils de

meilleurs endroits ? Si l'on était chez Dostoïevski, l'église

le serait certainement, même si ses personnages ne s'en rendraient

pas compte. Mais chez Beckett, on ne peut imaginer l'église

autrement que comme un grand espace un peu trop froid pour vouloir y

passer l'hiver. De plus, il y a du passage et des gens qui chantent

en latin. Vraiment, on est mieux dans une étable abandonnée. Quand

à l'école, c'est en parfaite opposition avec le personnage,

puisqu'il semble poursuivre l'oubli de tout plutôt que l’acquisition

de la connaissance. Après réflexion, le bordel semble donc parmi

les trois le meilleur endroit pour apprendre l'amour. Au moins on y

apprend l'amour physique, et ce n'est pas l'église qui pourra

rivaliser. L'autre source de savoir sur l'amour, ce sont les livres.

C'est aussi l'occasion d'en apprendre plus sur l'irlandais : non

seulement il a eu un tuteur, mais il pouvait lire dans de nombreuses

langues, qu'il a certainement oublié depuis, sauf pour

d’occasionnelles références. Sa situation présente n'est donc

pas le fruit du hasard, on peut supposer qu'il avait toutes les

cartes en main pour au moins vivre décemment. Sa vie est donc soit

un choix soit le résultat d'une nature innée impossible à changer.

Quoi qu'il en soit, il y a quelque de comique à imaginer un tel

personnage lire des livres d'amour approuvés par un tuteur. En

effet, il n'y a rien de romanesque dans son attitude. On peut même

le visualiser en train de lire une traduction des Nuits Blanches,

récit probablement approuvé par un tuteur responsable pour sa

description d'un amour chaste et d'un contre-exemple de personnage

négatif, modèle à ne pas suivre. D'une certaine façon c'est

réussi, le rêveur ne se conduirait certainement pas ainsi :

L'amour vous rend mauvais,

c'est un fait certain. Mais de quel amour s'agissait-il, au juste ?

De l'amour passion ? Je ne le crois pas. Car c'est bien l'amour

passion le satyriaque n'est-ce pas ? Ou est-ce que je confond

avec une autre variété ? Il y en a tellement, n'est-ce pas ?

Toutes plus belles les unes que les autres, n'est-ce pas ?

L'amour platonique, par exemple, en voilà un autre qui me revient à

l'instant. C'est désintéressé. Peut-être que je l'aimais d'un

amour platonique ? J'ai du mal à le croire. Est-ce que j'aurais

tracé son nom sur de vielles merdes si je l'avais aimée d'un amour

pur et désintéressé ? Et avec mon doigt par dessus le marché,

que je suçais par la suite ?

Ce passage est un régal de

déconstruction du sentiment amoureux. La première phrase ne

démystifie pas l'amour de façon très subtile, mais elle fait

penser aux Nuits Blanches, où l'amour est plus intense et

véritable, mais où justement il est moins intéressant. On ne peut

douter de l'amour du rêveur, mais cet amour l'a-t-il rendu

meilleur ? C'est très discutable. Ainsi quand le rêveur

souffre du rejet de celle qu'il aime, « Oh ! Nastenka,

Nastenka, qu'avez-vous fait de moi ! », cette

souffrance ne le rendra pas meilleur. Il affirme à Nastenka que

« toute la vie je garderai votre souvenir », mais

ce n'est certainement pas la meilleur chose à faire. Par exemple on

ne peut douter de l'amour du jeune Werther de Goethe (que l'irlandais

a peut-être lu sous l'autorité de son tuteur), mais si cet amour

pousse a quelque chose d'aussi négatif que le suicide, on ne peut

qu'approuver l'irlandais quand il dit que l'amour rend mauvais. Le

rêveur n'ira pas aussi loin, mais presque : « Aujourd'hui,

la journée a été triste, pluvieuse, sans éclaircie, comme ma

future vieillesse ». Il prévoit un malheur futur causé

par cet amour malheureux. Où est la positivité de l'amour dans ces

conditions ? Le sentiment douteux de l'irlandais est peut-être

le plus constructif après tout. Il essaie ensuite de préciser ce

sentiment, mais aucune des hypothèses ne retient son attention,

éloignant encore la possibilité que ce qu'il ressent soit vraiment

de l'amour au sens classique du terme. Il multiplie les questions

rhétoriques au lecteur, ce qui crée un effet comique car il est peu

probable que le lecteur puisse éprouver une impression

d'identification. Cet effet culmine dans les deux dernières phrases,

quand apparaît la bouse de vache. Il y a plusieurs effets comiques.

Tout d'abord, le simple fait de formuler cette idée sous forme de

question au lecteur. Ce dernier n'a probablement pas beaucoup

d'expérience sur la question. Ensuite, associer le nom de la femme

aimée à une bouse de vache. C'est une parodie d'un classique

amoureux, du beau papier ou un tissu de luxe seraient plus

appropriés. Troisième effet, le fait que la question porte sur

« l'amour platonique » en particulier. C'est censé

être un amour élevé, loin de tout ce qui est corporel. Or quoi de

moins élevé et corporel qu'une bouse de vache ?

On constate donc que les visions

de l'amour dans les deux récits n'ont rien à voir, mais que

paradoxalement c'est l'amour le plus véritable qui a les effets les

plus négatifs. Pourtant, si l'irlandais semble totalement figé dans

son immobilité, il y a toujours chez Dostoïevski une possibilité

de rédemption. La figure féminine, comme dans Crime et Châtiment

par exemple, est l'instrument divin de cet élan positif :

« Écoutez-moi, mais savez-vous que ce n'est pas bien du

tout de vivre comme ça ? ». Le rêveur est

partiellement réceptif à cet appel :

Je sais, Nastenka, je sais !

m'écriai-je sans plus retenir mon sentiment. Et maintenant je sais

mieux que jamais que j'ai perdu en pure perte toutes mes meilleurs

années ! Maintenant je le sais, et j'en ai plus cruellement

conscience depuis que Dieu vous a envoyé à moi, vous mon bon ange,

pour me le dire et me le prouver. Maintenant que je suis assis auprès

de vous et que je vous parle, j'ai peur de penser à l'avenir, car

dans l'avenir c'est encore la solitude, encore cette vie inutile,

renfermée...

La première étape sur le chemin

de la rédemption est la prise de conscience des erreurs passées.

Avec l'aide de Nastenka, c'est chose possible pour le rêveur.

Rejeter sa vie, c'est une forme de suicide, un péché très grave.

Cependant il ne parvient pas à franchir la seconde étape : le

changement. Il semble englué dans sa vie de solitaire, incapable

d'en sortir, comme poussé par une force supérieure à lui. Est-ce

la voix du diable ? C'est possible, le rêveur indiquant peu de

temps avant sentir s'éveiller en lui « un diablotin

ennemi ». En proie à de telles tensions entre deux forces

contraires, quelle est la place pour l'amour ? Nastenka semble

plus que jamais être un amour impossible puisqu'elle est un « bon

ange ». Or est-il possible d'aimer un ange d'un amour

terrestre ? Probablement pas. En imprimant sa vision chrétienne

sur la jeune femme, il se coupe d'elle. Il la rend céleste alors que

lui reste sur terre. Du coté de Beckett, l'irlandais n'a pas ce

genre de problème. La relation qu'il a avec Lulu n'a certainement

rien de platonique, comme la bouse de vache nous l'avait appris.

C'est très clair dès le début de leur semblant de relation, avec

une longue dissertation sur l’érection : « Mais à

vingt-cinq ans il bande encore, l'homme moderne, physiquement aussi,

de temps en temps, c'est le lot de chacun, moi même je n'y coupais

pas, si on peut appeler ça bander ». Même le plaisir

physique ne trouve pas grâce aux yeux de l'irlandais. Non seulement

même quelque chose d'aussi terre à terre qu'une érection semble ne

pas pouvoir être une réussite, mais cela ressemble plus à une

malédiction. Y a-t-il quoi ce soit qui ait une once de positivité

pour cet homme ? Probablement pas, si ce n'est peut-être ce

qu'il appelle son « amour » passager.

On peut voir dans la façon dont

se terminent ces deux histoires d'amour un bon résumé de la nature

des textes. L'irlandais fuit en cachette, parce qu'il y a trop de

bruit dans la maison. Il fuit plus particulièrement la naissance

d'un enfant, de son enfant. C'est sa négation finale de toute

vie, de tout ce qui tend vers le plus et pas vers le moins. Même

cette fuite ne peut se faire sans humour désenchanteur : « Cela

me faisait mal au cœur, de quitter une maison sans qu'on me mît

dehors ». C'est comme si fuir la naissance de son enfant

n'était pas assez négatif à son goût, il aurait voulu ressentir

une hostilité active envers lui. Au contraire, malgré son amour

frustré dont il n'arrive pas à faire le deuil, le rêveur éprouve

quinze ans après les événements une certaine reconnaissance.

Ainsi, s'adressant au souvenir qu'il a de la jeune femme :

Que ton ciel soit lumineux,

que soit clair et serein ton gentil sourire, et bénie sois-tu

toi-même pour la minute de félicité et de bonheur que tu as donnée

à un autre cœur solitaire, reconnaissant !

O mon Dieu ! une minute

entière de félicité ! Mais n'est-ce pas assez pour toute une

vie d'homme ?...

Le rêveur reste solitaire et

isolé. Comme l'irlandais, il n'a finalement pas changé grand chose

à sa situation. Mais contrairement à lui il en retire quelque chose

d'intensément positif : la certitude, à moment de sa vie,

d'avoir été heureux.

•••

Les

personnages de Dostoïevski et de Beckett ont en commun cette absence

de lien social si forte qu'ils n'ont même pas besoin de noms. En

revanche, il y a entre eux un fossé dans leur nature profonde. Le

rêveur est plein d'énergie et de désirs, il tente d'aller vers les

autres. L'irlandais au contraire est comme un cadavre ambulant

seulement animé par l'humour scatologique. Les rencontres amoureuses

des deux personnages sont assez semblables, bien que la dynamique des

relations qui vont se former soit opposées : le rêveur va avec

insistance vers une Nastenka plus réservée, et l'irlandais se fait

poursuivre par Lulu. Les personnages féminins semblent être chacune

une vision inversée de l'autre. Ce que les deux héros appellent

« l'amour » semble n’être pas du tout la même chose,

celui de l'irlandais étant une pâle ombre de celui du rêveur, voir

une parodie. Bien que les deux relations soient des échecs, seul le

rêveur, qui contrairement à l'irlandais a subi le rejet, semble en

tirer quelque chose de positif. C'est symbolique de la nature

profonde des deux personnages et de la vision de la vie que laissent

transparaître les œuvres des auteurs. Chez Dostoïevski, les hommes

sont d'une intensité remarquable. Même quand ce sont des

misérables, ce sont des misérables magnifiques, habités par une

force qui les pousse toujours plus loin. Chez Beckett, rien de tout

cela. Ce qui marque, c'est l'absence. Le chaînon manquant entre les

deux univers semble pouvoir se trouver dans Le

Sous-sol

de Dostoïevski, récit tout juste antérieur à ses grands romans

mettant un scène un homme embrassant vraiment de tout cœur le

négatif et la passivité, comme l'irlandais. Mais, en tant que

personnage dostoïevskien, on ne peux lui enlever cet intense énergie

qui le pousse activement vers les recoins les plus sombres :

« La fin

des fins, messieurs,

dit-il, c'est de

rien faire du tout. L'inertie contemplative est préférable à quoi

que ce soit. Ainsi donc, vive le sous-sol ! ».

Éditions utilisées :

Dostoïevski, Les Nuits blanches & Le Sous-sol,

Gallimard Folio classique

Beckett, Premier Amour, Les éditions de minuit

Libellés :

Beckett Samuel,

Dostoïevski,

Littérature,

Mes p'tits essais,

Univers réaliste

lundi 22 août 2016

Il est difficile d'être un dieu - Arkadi & Boris Strougatski

Un roman qui fait beaucoup penser à la Culture de Iain M. Banks. Sur une planète moyenâgeuse, les terriens ont, comme sur bien d'autres mondes du même genre, quelques centaines d'observateurs planqués un peu partout dans la société. Ces quelques personnes semblent vivre le rêve de tout historien : assister au déroulement de l'Histoire en direct, pouvoir en faire partie, la comprendre et la documenter de l'intérieur. Mais, loin de la sécurité des livres, ces historiens doivent faire face à la dure réalité d'une civilisation qui leur semble ne même pas pouvoir porter ce nom, peuplée de brutes ignorantes, égoïstes et violentes. Et pas question d’interférer dans l'Histoire locale, les conséquences d'un tel idéalisme pourraient se révéler bien pires que le déroulement naturel des choses. Et pourtant, c'est tentant ! Roumata, faux noble à la cour d'un souverain obscurantiste, se sent si puissant. Avec tout l'héritage d'un millier d'années de progrès supplémentaires, il est comme un dieu. Il serait si facile d'annihiler les leaders, de prendre leur place et de lancer ce monde sur la brillante voie du savoir et de la justice...

Il est difficile d'être un dieu est une exploration de ce concept. C'est un roman très sombre, dans lequel toute la bonne volonté imaginable semble impuissante face à l'inertie des peuples. On y perçoit le temps d'une façon particulièrement intense, avec une certaine fatalité. Le progrès ne peut pas être injecté de l'extérieur, mais doit venir d'une lente maturation intérieure. Les Strougatski ne tiennent pas leur lecteur par la main, les choses ne sont pas expliquées clairement, et c'est petit à petit que l'on comprend la situation (sauf si le lecteur en question vient de lire la quatrième de couverture...). L’utopie terrestre restera ainsi dans l'ombre, seuls certains indices lui donnent un visage à tendance communiste. Le tout ne manque pas de rythme ni d'humour, et les quelques personnages frustres mais bienveillants auquel Roumata s'attache en sont souvent la cause, précurseurs maladroits d'un potentiel futur moins sauvage. Un livre étonnant qui, en s'intéressant au futur à travers un monde venu du passé, a merveilleusement bien passé l'épreuve du temps.

290 pages, 1964, folio sf

Libellés :

Littérature,

Science fiction,

Strougatski Arkadi et Boris

vendredi 19 août 2016

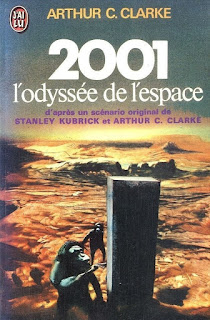

Arthur C. Clarke : genèse de 2001 L’odyssée de l'Espace à travers la nouvelle La Sentinelle

Juste un papier écrit pour la fac qui, je crois, n'est pas trop mauvais, du coup je le stocke ici avant qu'il ne disparaisse quand mon pc rendra l’âme sans prévenir. Hop.

Le roman

2001 L’odyssée de l'Espace n'existerait

pas sans Stanley Kubrick. En effet, le réalisateur, décidé à

faire un film de science fiction, prend contact au printemps 1964

avec Arthur C. Clarke, considéré à l'époque comme une référence

du genre en littérature. Ensemble, les deux hommes vont créer une

histoire qu'ils adapteront chacun dans leur média de prédilection.

Clarke indique dans la préface à 2010 Odyssée Deux

que « les deux projets ont été menés de front,

chacun venant influencer l'autre ».

C'est ainsi qu'en 1968 verront le jour le film et le roman qui

partagent le même nom et la même trame globale, même si de

nombreux détails diffèrent. Clarke est crédité avec Kubrick comme

co-scénariste du film, et ce dernier, dont le nom ne figure pas dans

le livre, si ce n'est dans la dédicace « à

Stanley », a eu un rôle

essentiel dans sa création. Il ne s'agira pas ici de savoir qui est

à l'origine de quoi, mais d'explorer les liens entre le roman et une

nouvelle de Clarke écrite en 1948, La Sentinelle.

Ce court récit est en effet un véritable prototype de 2001

et semble déjà en contenir

l'essence. On peut trouver dans d'autres nouvelles de Clarke des

signes précurseurs du roman à venir, mais nous essaierons de

montrer en quoi cette nouvelle est particulièrement intéressante.

Commençons par un

résumé des œuvres pour montrer les liens les plus évidents entre

la nouvelle et le roman. 2001

s'ouvre sur une scène préhistorique. Une tribu d' « hommes

singes » fait la rencontre

d'un monolithe venu de l'espace qui, après quelques expériences,

tente d’insuffler à ces créatures un commencement d'intelligence.

Il est clairement indiqué que de nombreux monolithes se livrent à

des activités similaires partout sur la Terre. L’artefact retourne

d'où il est venu après avoir accompli sa mission avec succès.

Séquence suivante, cette fois dans un futur proche. Un scientifique

se dirige d'urgence vers la base que l'humanité a installé sur la

lune. On apprend qu'un étrange monolithe noir a été découvert

dans le sol lunaire, un objet vieux de trois millions d'années

manifestement créé par une intelligence inconnue. Une fois mis au

jour, le monolithe envoie un puissant signal vers les étoiles. Les

hommes savent désormais qu'ils ne sont pas seuls, et de nombreuses

spéculations quant à la nature de ces autres êtres intelligents

ponctuent le roman à partir de ce point. Le lecteur suivra ensuite

le vaisseau d’exploration Explorateur 1 (Discovery One en version

originale) parti en mission vers Japet, lune de Saturne, qui semble

avoir été le point visé par le signal émit par le monolithe.

Après quelques déboires avec l'intelligence artificielle du

vaisseau, David Bowman, seul survivant de l'expédition, découvre

sur Japet un autre monolithe. Il sera transporté très loin dans

l'espace par des forces dépassant les capacités de compréhension

humaine, rencontrera une intelligence extraterrestre bien plus

avancée que l'Homme sur la longue route de l'évolution, et

retournera à proximité de la Terre en étant devenu un être plus

proche du dieu que de l'humain. La Sentinelle

étant une nouvelle, son échelle est bien plus limitée. Dans ce

récit, lors d'une exploration de routine de la lune, le narrateur

découvre un artefact en forme de pyramide qui apparaît clairement

comme étant un objet extraterrestre extrêmement ancien mais

pourtant parfaitement conservé. Le narrateur se livre ensuite à des

conjectures quand à la nature de la pyramide et des êtres qui l'ont

construite. Les deux récits impliquent donc la découverte d'un

objet mystérieux sur la lune et diverses réflexions sur la nature

de l'intelligence et de son évolution à travers le temps. Nous

essaierons de détailler ces liens de façon progressive, en

commençant par les éléments plus anecdotiques pour aller vers les

grandes idées structurelles.

A l'origine du projet,

la création commune de Kubrick et de Clarke avait pour titre

« Journey Beyond the Stars ».

Le titre final a le mérite d’être moins générique tout en

reprenant explicitement la thématique du grand voyage en renvoyant à

L'odyssée d'Homère.

La nouvelle La Sentinelle

se déroule à la « fin de l'été 1996 ».

C'est une date très proche de celle à laquelle se passe le roman,

mais on comprend que 1996 L'odyssée de l'Espace

aurait été un titre moins percutant que 2001,

qui symbolise l'entrée dans nouveau millénaire, un nouveau départ

pour l'humanité, une ère où tout semble possible (du moins en se

replaçant dans le contexte des années soixante). Le titre original

de la nouvelle avait un sens plus concret, en rapport direct avec son

contenu. Mais on ne peut comprendre ce qu'est cette sentinelle qu'une

fois le récit lu. Au contraire, un titre comme 2001

L’odyssée de l'Espace

véhicule avec succès des idées générales indiquant clairement la

nature de l’œuvre : dans un futur suffisamment proche pour

qu'on se sente concerné mais suffisamment éloigné pour que tout

soit possible, l'homme part explorer l'espace. La date choisie a donc

une fonction symbolique tout en donnant trois décennies à

l'écrivain pour rendre crédible les progrès scientifiques qu'il

lui plaira de mettre en scène.

La nouvelle et le roman partagent un lieu capital :

la lune. Si l'intégralité de La Sentinelle y prend place,

dans 2001, la lune n'est qu'un lieu de passage. En effet, à

l'époque de rédaction du roman (1964-1968), le satellite est

presque conquis, l’Homme s’apprête à y poser le pied. Pour que

le récit reste pertinent sur le long terme et offre un sentiment de

plongée vers l'inconnu, il importe donc de faire voyager le lecteur

plus loin que ce que la réalité offrira sous peu. On constate de

nombreux points communs dans la description du satellite. Ainsi, dans

la nouvelle de 1948, l'exploration lunaire est décrite comme étant

« une routine assommante » ne présentant « aucun

caractère périlleux ou même excitant ». On retrouve cet

aspect dans 2001, où les voyages Terre-lune ne semblent

qu'une formalité, la base lunaire ressemblant à une véritable

petite ville dans laquelle vivent même des enfants ne connaissant la

Terre que de réputation. Les moyens de déplacement sur le sol

lunaire se ressemblent aussi beaucoup. Dans la nouvelle le véhicule

d'exploration dans lequel « tout est si banal, si familier,

à l'exception de la sensation de légèreté et de la lenteur

insolite à laquelle tombent les objets » ressemble à une

maison croisée avec un tracteur à chenilles. Dans 2001, les

personnages utilisent un « laboratoire mobile »,

« une véritable base autonome dans laquelle vingt hommes

pouvaient vivre et travailler durant plusieurs semaines ».

On constate cependant une amélioration notable par rapport au

véhicule de la nouvelle : celui-ci dispose de fusées et est en

fait « une sorte d'astronef qui se déplaçait au sol et

pouvait décoller en cas de besoin ». Si les progrès

technologiques font évoluer les moyens de transport, ils ne changent

pas les paysages lunaires. Ceux-ci, dans La Sentinelle, sont

décrits comme emplis de « terrifiantes montagnes, bien plus

acérées que les douces collines de la Terre » et de

« murailles montagneuses ». Dans 2001, ce

« paysage pétrifié » débordant de « pics

acérés » reste le même. Il est agrémenté d'un détail

frappant l'imagination : le clair de Terre. Déjà évoqué dans

la nouvelle, « le croissant de la Terre, blotti dans berceau

d'étoiles » prend une dimension nouvelle dans 2001.

Notre planète y « était des dizaines de fois plus

brillante que la pleine lune et recouvrait le paysage d'une froide

clarté bleu-vert », agissant comme un phare rappelant leur

origine à tous les humains de l'ère spatiale.

On trouve dans la vision de la lune des deux textes une

différence majeure : la vie. En 1948, l'idée que la lune

pouvait un jour avoir abrité quelques formes de vie semblait

acceptable. Le narrateur ne cesse de mentionner la présence massive

d'eau liquide sur la lune comme si elle allait de soi :

Nous avions déjà parcouru un peu moins de deux cents

kilomètres en une semaine, contournant les contreforts des montagnes

qui bordaient le rivage de ce qui, quelques millions d'années

auparavant, avait été une mer. Lorsque la vie en était sur Terre à

ses premiers balbutiements, ici, elle s’éteignait déjà. Les

flots se retiraient des flancs de ces formidables falaises pour

s’abîmer dans le cœur béant de la lune. Sur le sol même que

nous foulions, l'océan sans marée avait jadis atteint près d'un

kilomètre de profondeur.

Si pour lui les Mare de la lune étaient

autrefois de véritables mers, la présence de vie fait sens. Les

scientifiques, dont lui-même, sont persuadés que « les

seules créatures qui eussent jamais existé ici étaient quelques

plantes primaires et leurs ancêtres, à peine moins dégénérés ».

Ainsi on peut comprendre qu'en se retrouvant face à l’artefact

pyramidal, la principale hypothèse du narrateur soit celle d'une

civilisation lunaire. Pour lui, c'est une remise en cause de ses

conceptions, car il n'envisageait pas la vie intelligente sur la

lune, mais cela reste crédible, car il était déjà convaincu de

la présence d'eau liquide et de vie végétale dans le passé du

satellite. Son processus de pensée est progressif. Dans un premier

temps, il est envahi par une « étrange euphorie »

car il sait à présent qu'a bel et bien existé une « civilisation

lunaire ». Puis, petit à petit, constatant notamment que

la pyramide est totalement vierge de « poussière

cosmique » et d'impacts de météores, contrairement au

sol lunaire à coté d'elle, « comme si un mur invisible la

protégeait des ravages du temps », la vérité se fraie

un chemin dans son esprit. En revanche, dans 2001, il n'y a

jamais d’ambiguïté. La première partie du roman mettant en

scène quelques millions d'années plus tôt les confrères du

monolithe lunaire, il n'est pas question de surprise pour le

lecteur : il sait parfaitement que ses créateurs dépassent de

loin l'intelligence humaine et viennent d'un lieu bien plus éloigné

que la lune. Ainsi, si les hypothèses évoquées dans 2001 à

propos des extraterrestres ne manquent pas, elles partent toutes de

ces bases.

La façon dont est découvert l’artefact est

également représentative d'un progrès entre les deux textes. Dans

La Sentinelle, c'est la façon la plus primaire qui soit :

la vue. Un reflet étrange aperçu de loin et une personnalité

curieuse, on comprend qu'il s'agit d'un hasard. Il aurait été

possible que, dans toute l'Histoire à venir, jamais personne ne

passe dans ce coin stérile de lune. Dans 2001, le monolithe

est enfoui sous plusieurs mètres de sol lunaire, toute détection

par la vue est donc impossible. C'est par un moyen plus complexe que

la découverte sera faite : « l'exploration magnétique

de cette région à partir d'un satellite placé en orbite basse ».

Suite à la détection d'une déconcertante anomalie magnétique, une

équipe est envoyée sur place pour découvrir l'origine de cette

perturbation. Le premier constat que l'on peut faire sur ce

changement est celui de la mise en scène du progrès technologique.

Il est plus crédible que dans des environnements aussi vastes les

découvertes se fassent par le biais d'outils automatisés que par

les très limités sens humains. Ensuite, cela change complètement

les rôles possibles de l’artefact. S'il est discrètement posé

dans un coin, cela implique qu'il pourrait avoir été créé sans

prendre en compte sa possible découverte par une jeune espèce à

l'intelligence naissante comme l'humanité. Si, en revanche, il est

caché tout en émettant un signal identifiable, cela pourrait

signifier qu'il avait pour but d’être découvert. Pas trop tôt,

quand une jeune espèce ne pourrait compter que sur sa vue, mais

immanquablement quand elle commencerait à faire des recherches à

grande échelle impliquant un certain niveau technologique. On voit

donc que dans 2001 la façon dont est découvert le monolithe

est un élément capital de tout le récit à venir puisqu'il est

explicite qu'il avait pour but d’être trouvé.

Continuons sur la nature de l’artefact lunaire. Une

différence majeure entre la vision de la nouvelle et celle du roman

concerne la forme de l'objet. De « grossièrement

pyramidal », faisant « deux fois la hauteur d'un

homme », il devient « un bloc de matière noire,

dressé verticalement » et « parfaitement

symétrique » d'environ trois mètres. Premier constat, il

n'y a pas dans le monolithe de 2001 quoi que ce soit de

« grossier ». Au contraire, il est la perfection

incarnée. Après beaucoup d'analyses, il est même établi que le

rapport entre la hauteur, la largeur et l'épaisseur du monolithe est

de « 1 – 4 – 9, ce qui correspond au carré des trois

premiers nombres entiers », rapport qui se maintient

« jusqu'aux limites du mesurable ». Si ces détails

géométriques ne peuvent être compris, ils contribuent à donner à

l'objet une aura de supériorité mystique, comme si ses créateurs

avaient découvert une vérité mathématique imperceptible pour les

humains. De plus, on peut remarquer qu'un monolithe possède trois

axes de symétrie alors qu'une pyramide n'en a que deux, rapprochant

ainsi l’artefact d'une sorte d'idéal géométrique. Mais le

véritable sens de ce changement de forme pourrait être bien

différent. Le fait est que le marché de la pyramide était déjà

complètement saturé par l’Égypte antique. Le narrateur de La

Sentinelle, une fois sa découverte faite, ne manque pas de faire

le rapprochement : « les Égyptiens auraient pu le

faire, pensai-je, si leurs artisans avaient possédés des outils

identiques à ceux qu'avaient utilisés ces architectes biens plus

anciens ». Il est possible que ce soit le développement du

film en parallèle du roman qui soit à l'origine de ce changement.

Plus encore que le roman, le cinéma a besoin de visuels iconiques.

Une pyramide ancrerait dans l'esprit des spectateurs des

rapprochements qui pourraient nuire à leur perception du film. La

forme du monolithe était beaucoup plus disponible, encore neutre. Ce

qui, grâce à Clarke et Kubrick, n'est plus le cas aujourd'hui.

Quand par exemple Christopher Nolan dans Interstellar donne à

ses intelligences artificielles des corps qui ont la forme de

monolithes noirs, ce n'est pas innocent. La figure du monolithe,

comme celle de la pyramide avant elle, est désormais chargée d'un

puissant héritage.

L’artefact a changé et avec lui les méthodes

d'investigation humaine. Dans La Sentinelle, les méthodes

employées sont assez brutales :

Il nous a fallu vingt ans pour briser ce bouclier

invisible et atteindre la machine dissimulée à l'intérieur de ces

murs de cristal. Ce que nous ne pouvions comprendre, nous l'avons

détruit avec la puissance sauvage de l'arme atomique, et j'ai vu les

fragments du bel objet brillant que j'avais découvert, là-haut, sur

la montagne.

La technique d'ouverture de l'objet est ancrée dans le

contexte de rédaction, quand l'explosion des bombes atomiques dans

le ciel japonais ne datait que de quelques années et que la menace

de la guerre froide faisait ses débuts. Il faut reconnaître aux

scientifiques de Clarke d'avoir eu pendant vingt ans la patience de

tenter d'autres possibilités, mais aucune n'est mentionnée.

L'artefact semble donc particulièrement coriace, mais s'il a été

capable de résister aux forces de la nature pendant des centaines de

millions d'années, ne peut-on pas supposer qu'il pourrait également

supporter une petite explosion atomique ? Dans 2001, de

nombreux moyens plus subtils sont envisagés :

Jusqu'à présent, le bloc noir avait résisté à

toutes les tentatives de Michaels et de ses collègues pour prélever

des échantillons. Ils ne doutaient pas qu'un rayon laser put en

venir à bout – rien ne résistait à une telle concentration

d'énergie – mais la décision d'employer un moyen si radical

revenait à Floyd. D'ors et déjà, il était déterminé à essayer

les rayons X, les ultra-sons, les faisceaux ne neutrons et autres

moyens avant d'en venir au laser. C'était le propre du barbare de

détruire ce qu'il ne pouvait comprendre (…).

Cette fois la narration n'attendra pas vingt ans pour

donner les résultats de ces expériences, mais on peut les deviner.

Il est probable que ce déchaînement de technologie ne donne aucun

résultat. On peut supposer que cela correspond aux vingt ans de

recherches infructueuses qui sont évoquées dans La Sentinelle et

que les chercheurs de 2001 n'auront pas plus de succès.

Peut-être finiront-ils eux aussi par utiliser des moyens

destructeurs. Et même si l'arme atomique ou le laser parviennent à

ouvrir l'artefact, cela ne mènerait pas à grand chose, comme on

l'apprend dans la nouvelle : « les mécanismes – si

mécanisme il y a – de la pyramide appartiennent à une technologie

hors de notre portée ». Et en conséquence, pour

l'humanité, « ils n'ont aucun sens ». Ce serait

le cas aussi dans 2001, peu importe ce qui se trouve à

l'intérieur du monolithe, ce qu'il importe de savoir c'est que ce

serait certainement incompréhensible. Le récit peut donc

progresser, l'homme peut envoyer un vaisseau d'exploration vers

Japet, sans que l’énigme du monolithe ne paraisse irrésolue.

Ces vingt années de recherche, qui représentent une

partie non négligeable d'une vie humaine, ne sont pas grand chose à

l'échelle des intelligences à l'origine de l'artefact. Pourtant,

entre les deux récits, cette échelle a changé de façon

significative. Dans La Sentinelle, il est possible de

déterminer l'âge de la pyramide à partir de « l'épaisseur

de la poussière de météorite accumulée sur le plateau »

qu'elle occupe. Les résultats sont assez impressionnants :

« elle a été érigée à cet endroit avant même que la

vie n'émerge des océans terrestres ». Ce qui nous amène

à environ quatre cent millions d'années dans le passé de notre

planète, voire bien plus. Ce sont aussi les minéraux lunaires

environnants qui permettent de dater le monolithe dans 2001 :

« nous sommes en mesure de le dater avec précision par

rapport au site géologique ». Le monolithe a trois

millions d'années, ce qui le rend bien plus jeune que son confrère

pyramidal. Pourquoi une telle différence? On peut voir dans ce

changement d'échelle une tentative de rester crédible. Dans La

Sentinelle, les humains ne vont pas jusqu'au stade du premier

contact, événement qui arrive en revanche dans 2001. Trois

millions d'années, à l'échelle humaine, c'est énorme. Mais à

l'échelle de l'univers, ce n'est pas grand chose. L'idée que

certaines formes de vie puissent se maintenir reste acceptable, tout

en donnant à ces créatures un âge impressionnant qui laisse à

l'écrivain toute liberté pour imaginer leur évolution. Mais quatre

cent millions d'années représentent une portion non négligeable de

l'âge de l'univers. C'est peut-être simplement trop, ainsi cette

durée aurait été revue à la baisse pour rendre crédible une

rencontre avec les créateurs de l'artefact.

Ce changement a une autre conséquence : modifier

radicalement le rôle de ces intelligences extraterrestres. Le fait

que ce soit elles qui soient à l'origine de l'évolution humaine est

au cœur de 2001, et leur date d'arrivée dans le système

solaire en est un élément clé. Quelques millions d'années plus

tôt, et il n'y aurait peut-être pas eu sur Terre d'espèce

susceptible de recevoir le don de l'intelligence, et quelques

millions d'années plus tard, nos ancêtres auraient pu disparaître

sans avoir eu l'occasion de développer leur potentiel. Dans La

Sentinelle, il n'est jamais indiqué que ces entités puissent

être intervenues pour modifier la destinée de la Terre :

Ces voyageurs ont dû regarder la Terre, gravitant dans

l'étroite zone de sécurité comprise entre le feu et la glace. De

tous les enfants du soleil, ils devinèrent qu'elle était la

favorite. Là, dans un lointain futur, surgirait l'intelligence ;

mais d'innombrables étoiles les attendaient, et sans doute ne

reviendraient-ils jamais de ce coté. Alors, ils laissèrent une

sentinelle, une parmi les millions qu'ils ont dispersées à travers

l'Univers, veillant sur tous les mondes où existait une promesse de

vie.

Ici,

ils ne sont que témoins. Une fois que la sentinelle aura révélé

sa découverte, leur intervention est probable, mais cette

potentielle rencontre est laissée à l'imagination du lecteur.

Pourtant, est-ce un hasard si ces entités sont arrivées « avant

même que la vie n'émerge des océans terrestres » ?

Il est indiqué qu'elles ont été capables de percevoir l’immense

potentiel des organismes primaires habitant les mers. Mais peut-être

est-il possible que, comme dans 2001,

elles n'aient pas été simples spectatrices ? Peut-être

sont-elles intervenues, poussant une poignée de végétaux

à quitter le confort marin pour s'aventurer sur les plages, et

ensuite des créatures plus complexes, d'abord quelques instants

puis, au fil des millénaires, de plus en plus longtemps. Cette

hypothèse n'est jamais évoquée directement, mais n'oublions pas

que le récit est conté par un narrateur qui a déjà vu sa

conception du monde complétement chamboulée. On peut le supposer

incapable de faire ce pas supplémentaire vers l'inconcevable, Clarke

laissant ainsi au lecteur la possibilité de se faire ses propres

opinions. Il est également possible que cette théorie n'ait pas du

tout été prévue par l'auteur sur le coup et que ce ne soit que

plus tard, quand un réalisateur de talent vient le consulter,

partant en quête d'idées, que Clarke se soit souvenu des

possibilités entraperçues mais non explorées dans La

Sentinelle.

Passant de spectateurs à créateurs, les intelligences

extraterrestres se voient donc offrir une nature différente. Voici

un extrait des traits que leur donne l'imagination du narrateur dans

la nouvelle :

Prêt de cent mille millions d'étoiles gravitent dans

le cercle de la Voie lactée, et longtemps auparavant, d'autres

races, sur les mondes d'autres soleils, ont dû gravir et dépasser

les sommets que nous avons atteints. Songez à ces civilisations, se

profilant loin dans le temps contre les dernières lueurs déclinantes

de la Création, maîtresses d'un univers si jeune que la vie n'avait

encore effleuré qu'une poignée de mondes. Leur solitude devait être

inimaginable, la solitude des dieux scrutant l'infini, sans y trouver

personne qui pût partager leurs pensées.

Chose surprenante, le narrateur semble faire preuve de

compassion envers ces « dieux scrutant l'infini ».

Ce sentiment semble un peu hors de propos, et l'on pourrait peut-être

imaginer l'inverse, c'est à dire ces entités éprouver de la

compassion pour une race aussi primitive que l'humanité. Ou supposer

que le concept même de compassion ne pourrait pas s’appliquer à

ces êtres. Quoi qu'il en soit, on ne retrouve pas d'idée similaire

dans 2001. En revanche on y retrouve le terme de « dieux »,

et de façon peut-être plus justifiée. En effet, dans La

Sentinelle, ces entités n'ont pas d'autre caractéristique

divine qu'un énorme avantage technologique. Dans ce cas une race

divine n'est qu'une race plus avancée sur la route de l'évolution

qu'une autre. Cette situation peut donner l'illusion de la divinité,

comme des humains d'aujourd'hui pourraient, avec quelques armes

modernes, se faire passer pour des dieux s'ils rencontraient des