- Deux ou trois grâces. De très loin le plus gros texte du lot, avec 172 pages. J'ai mis un certain temps avant de comprendre le titre. Après avoir longuement décrit quelques splendides spécimens de raseurs qui se collent à lui, le narrateur, que j'aime imaginer être un avatar d'Huxley, fait la rencontre de Grace. Cette jeune femme, mère et épouse, s'est mariée très tôt avec avec, justement, un raseur. Elle s'ennuie, et ne connait pas grand chose à la vie. Le narrateur se prend d'amitié pour elle, et par son intermédiaire elle se fait une certaine vie sociale. Mais Grace est une jeune femme extremement malléable. Impulsive et peu intellectuelle, elle s’adapte aux gens qui l'entourent, prend modèle sur eux, leurs opinions, leurs goûts, leurs habitudes. C'est ainsi que le narrateur observe d'un œil critique, amusé ou bienveillant les diverses transformations de Grace. Avec le narrateur, elle se prend pour une critique d'art. Avec son premier amant, elle devient une femme moderne, amatrice de plaisirs et de mondanités. Avec son second amant, elle découvre l'amour véritable et les tourments infligés par un partenaire amateur de tornades émotionnelles. L'écriture d'Huxley est comme d'habitude aussi touchante qu'intelligente dans sa description des caractères et des interactions, et, je l'avoue, une partie du plaisir vient de l'identification avec le narrateur, calme et analytique, ne manquant pas d'auto-dérision ni de goût pour la douce moquerie, mais aussi sincèrement attaché à ses amis.

- Semaine anglaise. La simple et courte journée (je ne m'explique pas le titre) d'un jeune homme solitaire, pauvre et rêveur. Cet archétype boutonneux marche dans la rue en fantasmant sur les jolies filles qu'il croise, et il se trouve que pour une fois la réalité va aller dans le sens de son imagination. Il a l'occasion de rendre service à deux belles femmes. Il rêve d'aller prendre le thé avec elle, d'en épouser une, d'aller vivre à la campagne... Mais ces rêves sont à sens unique.

- Le monocle. Le personnage principal est là aussi un peu solitaire et mal à l'aise, mais riche, cette fois. C'est le récit d'une soirée mondaine. Il s'ennuie avec des connaissances rasantes, il se fait embêter par un gros lourd, il est jaloux du gros lourd parce qu'il charme la femme qui lui plait, il picole pour oublier, il papote avec un ami, mais l'ami lui demande un service qu'il tente d'esquiver, il se retrouve dehors, un peu bourré, à mater les filles pendant que son pote disserte sur la nature de l'art et de la science... Vraiment, les soirées ne sont guère différentes cent ans plus tard. Du coup, ce texte a involontairement un charmant petit goût d'intemporalité.

- La bonne marraine. Le texte le plus faible, notamment parce qu'une bonne partie est en rapport avec un livre d'enfant « intraduisible en français », selon le traducteur, et remplacé par une fable de La Fontaine. J'ai eu du mal à m'intéresser au caractère insupportable de cette bonne marraine. Dommage de finir sur une notre négative, mais les trois autres textes valent largement le coup.

mardi 28 mars 2017

Deux ou trois grâces - Aldous Huxley

samedi 25 mars 2017

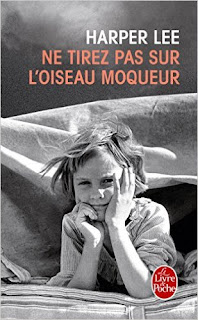

Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur - Harper Lee

Les années 30, en Alabama. Scout Finch raconte sa vie de petite fille, en compagnie de son frère Jem et de son père Atticus. Le récit commence assez innocemment, avec des jeux d'enfants autour d'un voisin mystérieux ne sortant jamais de chez lui. Et puis tout d'un coup, au bout d'une centaine de pages, tournant radical. Atticus, avocat, doit défendre un noir accusé de viol. Et il compte bien ne pas faire semblant, ce qui ne plaira pas à tout le monde.

Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur est un roman incroyablement populaire. Je comprends pourquoi. C'est un récit d'enfance qui parvient à être à peu près universel. Scout est confrontée aux injustices du monde, aux diverses pressions sociales. Les noirs sont méprisés par des gens qui n'ont autrement pas grand chose de mauvais, les femmes plus grandes la poussent à devenir une vraie "dame". Et au milieu de tout ça, Scout se ballade, joue, explore, tente de comprendre le monde qui l'entoure. Ça manque parfois un peu de complexité. Atticus, par exemple, est juste le père parfait. Sérieusement, c'est Jésus. Il est calme, bon, intelligent, talentueux, patient, intègre, courageux... Et puis en face, il y a un méchant. Lui, il est violent, alcoolique, paresseux, sale, menteur... Et les gentils gagnent. Happy end. Malgré ces facilités, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur est étonnamment efficace. On se laisse facilement emporter aussi bien par le point de vue de cette petite fille que par le suspense du procès.

446 pages, 1960, le livre de poche

lundi 20 mars 2017

La chute dans le néant - Marc Wersinger

Un roman fantastique particulièrement riche et efficace. En fait, c'est un peu peu comme si il y avait trois romans en un tant on passe de choses simples à, disons, des événements plus surprenants. Première partie : notre héros, Robert, se réveille un matin avec, surprise, la capacité de se téléporter. Le voilà qui, guidé par sa curiosité naturelle, se met à expérimenter avec cette nouvelle capacité. Il se rend compte qu'il a aussi un puissant pouvoir de télékinésie. Cette première partie est celle de l'exploration, de l'apprentissage. Comme un apprenti super-héros, Robert s'entraine, se perfectionne, devient magicien professionnel, gagne bien sa vie et impressionne sa copine. Mais bien sur, il y a un prix à payer.

Seconde partie : tout part en vrac. Robert, à force d'utiliser ses capacités, se vide sa substance. Et cette substance se met à avoir sa vie propre. Là, le récit devient étonnamment sanglant. Il y a des morts, beaucoup de morts, des mares de sang et des têtes qui volent. Ce changement de ton est magistralement bien amené, et vraiment marquant après un début assez innocent.

Troisième partie : Robert part en vrac. Désormais considéré comme un meurtrier, conscient d’être un danger pour les autres, notre héros ne fait pas le fier. Et la matière continue de le fuir, les molécules s'échappent de son corps, il rétrécit à vue d’œil. C'est un cycle infernal : il est obligé d'utiliser ses pouvoirs pour se tirer de mauvais pas, du coup il rétrécit et est confronté à de nouveaux dangers... Là encore, l'auteur surprend par les pointes d'horreur qui viennent perturber son récit. Mention spéciale au moment où Robert, devenu minuscule, se fait dévorer un pied pendant son sommeil par un insecte. J'ai vraiment eu un mouvement de révulsion.

Bref, La chute dans le néant est incontestablement un classique méconnu du fantastique français. Sous une écriture douce et simple se cachent des moments puissants et une quasi-constante capacité à se renouveler. Un habile mélange de calme et de violence. A ranger à coté de L’œil du purgatoire de Jacques Spitz.

380 pages, 1947, l'arbre vengeur

jeudi 16 mars 2017

Le système Victoria - Éric Reinhardt

Une aventure amoureuse tendue entre deux personnes très occupées. David est directeur de travaux sur le chantier de la plus haute tour de France. Il bosse onze heures par jour, est marié et a deux enfants. La fidélité, c'est pas son truc, mais il limite habituellement ses aventures à une seule rencontre. Et un beau jour, par hasard, il croise Victoria. Grande, belle, intelligente, riche. C'est le coup de foudre. Réciproque. Les cent premières pages du roman sont particulièrement réussies. C'est la montée du désir, un crescendo ininterrompu possédant une véritable dimension ludique. Le jeu de la séduction, les jongleries entre compliments, égo et limites à (ne pas) franchir.

Victoria est DRH d'une grande entreprise. Elle gagne beaucoup d'argent et passe son temps à se balader partout dans le monde. Elle a quelques secrets, aussi. David, lui, reste un peu idéaliste. Ainsi, quand on lui propose un pot de vin pour lever le pied sur le chantier, sa première réaction est de dire non. S'il est fou de désir pour Victoria, leurs relations idéologiques sont tendues. Victoria est une prédatrice qui, pour compenser sa frénésie professionnelle, aime se vautrer dans le luxe et l'assouvissement de ses désirs :

Les interdits moraux, nous n'avons jamais pensé qu'ils nous concernaient, ni qu'ils pouvaient nous limiter : on vous les laisse volontiers, vous qui avez besoin de repères. J'irai même plus loin : on avait conscience d’appartenir à une espèce d'aristocratie, celle des personnes qui savent se procurer la jouissance de vivre des situations hors du commun, hyper puissantes, au-delà des normes.Alors que Victoria est au sommet de la chaine alimentaire, David, malgré ses 6000€/mois, est un peu plus ancré sur terre. Il est à la frontière entre le travail physique et les capitaux tout-puissants. Les capitaux s'appuient sur lui, exigeant toujours plus d’efforts, de dévouement, de sacrifices :

Tu te souviens de tes cours de chimie, quand on t'expliquait que rien ne se perd, que tout se transforme ? Que la matière qu'on voit disparaitre dans la petite coupelle chauffée par le bec Bunsen se transforme en réalité en énergie ? Eh bien là c'est pareil, on va me sacrifier pour pouvoir respecter la date de livraison, la tour Uranus va être l'éprouvette où je vais me transformer en énergie pour que son aménagement s’accélère. A la fin, quand la tour sera terminée, il ne restera de moi qu'une espèce de dépôt, quelques cendres, j'aurai été complètement carbonisé. Ce n'est pas très grave, on peut légitimement sacrifier un homme comme moi à des enjeux financiers aussi lourds. Qu'est-ce que je pèse, face à cette banque et à ses exigences ?Cette ambiance oppressive est complétement écœurante, à la longue. Vraiment, j'en vais marre de ces gens, de Victoria et de David, de leur fric, de leurs ambitions, de leurs mensonges, de leur hypocrisie, des scènes de sexe qui s'accumulent jusqu'à l'overdose. Je suppose qu'on peut considérer comme un bon point que Le système Victoria soit parvenu à me transmettre ces impressions.

611 pages, 2011, Folio

Libellés :

Littérature,

Reinhardt Éric,

Univers réaliste

samedi 11 mars 2017

Nouvelles de Joyeuses Apocalypses - Jacques Spitz

En plus des romans La guerre des mouches, L'homme élastique et la La guerre mondiale n°3, le recueil Joyeuses Apocalypses contient six nouvelles de Jacques Spitz. Toutes sauf une sont publiées ici pour la première fois, et on a malheureusement pas d'information sur leur date probable de rédaction. Dommage. Bref, Spitz fait encore une fois preuve d'une inventivité et d'un humour absolument délicieux en tournant en dérision les prétentions de l'humanité et la sainte idée de progrès.

- Après l'ère atomique. Les expérimentations atomiques de l'humanité ont des conséquences dramatiques : la lumière a été touchée en plein cœur. C'est à dire qu'elle ralentit. Beaucoup. Jusqu'à devenir quasi-immobile. Spitz se fait plaisir en décrivant les conséquences de ce changement drastique des lois de la nature.

- Le nez de Cléopâtre. Une nouvelle parfaitement représentative de l’œuvre de Spitz (pour ce que j'en connais). Pendant une guerre, un jeune savant arrive avec une invention au potentiel catastrophique évident, ce qui n’empêche pas les hommes de l'utiliser avec légèreté : la capacité de transformer l'eau en boue. Pratique pour bloquer la flotte anglaise. Moins pratique quand toute l'eau du monde se transforme en boue. La boue s'évapore et retombe en pluie jusqu'à ce que l'intégralité du globe soit entièrement recouvert d'une bonne couche uniforme de boue. Une fin guère joyeuse pour l'humanité, mais un joyeux moment pour le lecteur.

- Interview d'une soucoupe volante. L'humanité est asservie par des extraterrestres qui, étonnamment, se contentent d'enlever quelques humains de temps en temps, laissant la majorité en paix. Le narrateur, bien décidé à percer ce mystère, va se balader en zone interdite, rencontre des aliens et apprend l'horrible vérité. Sans révéler la fin, il s'agit sans surprise de remettre une humanité prétentieuse à sa juste place, c'est à dire une place bien modeste, avec une bonne louche d'humour noir.

- L’énigme du V 51. Une nouvelle qui ressemble à un hommage à Wells. Avec un personnage du nom de George H. Gallois, le doute n'est guère permis. Une expédition lunaire se retrouve un peu surprise quand elle croise entre deux cratères des humains qui... parlent anglais. Spitz prend un ton plus léger avec cette petite fable.

- Les vacances du martien. Sans doute la nouvelle la plus faible du lot. Dans un futur lointain, la vieille Terre fatiguée est transformée en parc de loisir géant pour les autres planètes. Le récit prend la forme d'un tour de manège à l'échelle planétaire, farfelu et amusant, mais manquant un peu de fond.

- Le secret des microbes. Ici, Spitz se lance dans un fantastique plus classique. Le narrateur est-il fou ? Peu importe, finalement. Il se trouve que celui-ci, misanthrope assumé qui n'est pas sans rappeler le solitaire du Sous-sol de Dostoïevski, se met soudain à voir les microbes. Il entame une discussion avec Staphilo, un gentil staphylocoque doré. C'est l'occasion d'apprendre que les microbes cherchent à rentrer dans les humains parce qu'ils les vénèrent comme des dieux. Le narrateur autorise Stapphilo à passer 24 heures en lui, et c'est l'occasion d'une description aussi superbe que grotesque de l'intérieur du corps humain vu par un microbe. Ça grouille de vie, là-dedans. Microbes et globules blancs qui s'entretuent et s'entredévorent. Bref, Staphilo, déçu par son voyage, renie son ancienne foi, et le narrateur décide de massacrer toutes ces petites bêtes. La conclusion est un délice : « Comprenez-moi : ils m'édifient quand je les vois périr, victimes de ma trahison. Décidément, il y a du Dieu en moi. »

mercredi 8 mars 2017

La forêt de cristal - J.G. Ballard

Quelque part au Cameroun, une forêt commence à se cristalliser. Comme ça, sans raison particulière. Un peu plus tard dans le roman, on apprend que la même chose se produit ailleurs dans le monde. Le docteur Sanders, qui travaille habituellement dans une léproserie, se dirige vers cette forêt dans l'espoir de retrouver des amis. Il rencontre des gens aux motivations obscures et se ballade dans la forêt. Voilà. La forêt de cristal me laisse la même impression que Sécheresse. Ballard met en scène une situation intrigante, et ne fait strictement rien avec. C'est lent, et les 200 pages paraissent bien plus longues qu'elles ne le sont. C'est vieillot, aussi. La traduction n'aide pas, amis et même amants se vouvoyant. Les relations homme-femme sont ancrées dans l'ambiance années 60, et la plupart des personnages féminins n'existent que par rapport aux hommes. Mais ce n'est pas le plus important. De quoi Ballard essaie-t-il de parler ? Du rapport à la mort ? Un peu, sans doute. Il y a quelques allusions faites à une étrange vie cristallisée, et pas mal de gens choisissent de se faire absorber par la forêt. Mais dans l'ensemble les explications que les personnages tentent de faire sont complétement foireuses et cryptiques, et on a surtout l'impression qu'ils sont tous suicidaires. Exemples :

Et je suis convaincu, Paul, que le soleil lui-même est efflorescent. Au crépuscule, quand son disque est voilé par la poussière pourpre, il semble que s'entrecroise à sa surface un treillis bien particulier, une vaste herse qui s’étendra un jour jusqu'aux planètes et aux étoiles, les arrêtant dans leur course.

(...) pour eux deux la seule solution finale au problème du déséquilibre de leur esprit inclinant vers le coté sombre de l'équinoxe pouvait être trouvée dans ce monde de cristal.Et ces exemples viennent des dernières pages du roman, il n'y aura pas plus limpide. Les personnages sont la plupart du temps occupés à s'entretuer pour reprendre possession d'une princesse endormie. Ballard est généralement acclamé, et c'est le second livre de lui qui, bien qu'étant lisible, me laisse complétement froid.

215 pages, 1966, j'ai lu

lundi 6 mars 2017

Couvent et possession dans Les Misérables, Les Diables de Loudun et Cinq-Mars

Juste un papier écrit pour la fac qui, je crois, n'est pas trop

mauvais, du coup je le stocke ici avant qu'il ne disparaisse quand mon

pc rendra l’âme sans prévenir. Hop.

|

| William Blake - The Great Red Dragon and the Woman Clothed in Sun |

Entre 1632 et 1637, la petite ville de Loudun est le théâtre d'une

épidémie de possessions. Les victimes sont les pensionnaires du

couvent local, les ursulines. Ce n'est qu'un cas de possessions parmi

bien d'autres, mais celui-ci s'inscrit particulièrement dans

l'histoire littéraire puisque deux auteurs majeurs en ont fait le

matériau de leurs romans historiques : Alfred de Vigny, en 1826,

avec Cinq-Mars, et Aldous Huxley, en 1952, avec Les Diables

de Loudun. Dans les deux cas, la possession n'a pas grand chose

de réel, c'est une fraude servant des intérêts particuliers. Une

fraude qui, pour certaines possédées (comme pour certains

exorcistes), peut être parfaitement sincère, manifestations

violentes du subconscient à travers le prisme du christianisme.

Entre ces deux livres paraissent Les Misérables. Chez Hugo,

pas de cas de possession, du moins pas explicitement. Par contre, on

y trouve un couvent, qui joue un rôle majeur dans l'intrigue. Hugo

consacre de longues pages à dresser un portrait critique mais

contrasté de ce mode de vie. Pour lui, les couvents « offrent

une question complexe. Question de civilisation, qui les condamne ;

question de liberté, qui les protège.1 »

Ces lieux suscitent des « indignations » comme du

« respect2 ».

Le couvent du Petit-Picpus, qui selon Hugo ne manque pas de défauts,

est-il un lieu propice à des débordements tels que la possession ?

Nous ne nous intéresseront pas à la possession en tant que fraude,

mais en tant que folie. Tout d'abord, le convent apparaît clairement

en tant que lieu de mort. En conséquence, la folie est un

échappatoire naturel à cette mort.

•••

Au cours de son roman, Hugo dresse différents portraits de

religieuses. En voici une qui semble ne pas devoir poser de

problèmes :

La sœur Perpétue était la première villageoise venue,

grossièrement sœur de charité, entrée chez Dieu comme on entre en

place. Elle était religieuse comme on est cuisinière. Ce type n'est

point très rare. Les ordres monastiques acceptent volontiers cette

lourde poterie paysanne, aisément façonnée en capucin ou en

ursuline.3

On pourrait penser que si toutes les religieuses étaient comme la

sœur Perpétue, la folie n'existerait pas, faute d'imagination.

Pourtant, la sœur Perpétue est peut-être préservée par autre

chose que ses horizons limités : elle n'est pas coupée du

monde. Son état lui impose certes de nombreuses restrictions, mais

elle a un rôle clair dans lequel elle peut s'absorber :

s'occuper de l'infirmerie. De plus, elle peut rencontrer des gens,

avoir des conversations. Des choses si simples lui permettent de

satisfaire ses besoins d’interaction humaine, et elle n'a pas une

vie très différente d'une servante. Par contre, la vie d'une

pensionnaire d'un couvent n'offre pas ces possibilités et au

contraire s'y oppose farouchement. Quand Hugo commence à décrire le

Petit-Picpus, on se retrouve très rapidement face à une

« muraille » et une « grille en fer à

barreaux4 ».

Le lecteur à l'impression de pénétrer dans une prison. Pire

encore, en cas de tentative de contact avec les occupants de ce lieu,

« il semblait que ce fût une évocation qui vous parlait à

travers la cloison de la tombe.5 »

Ce n'est pas tant une prison qu'une tombe, et les religieuses ne sont

pas tant des prisonnières que des mortes. L'exposé du système de

règles qui organise leur vie ne fait que renforcer cette impression.

Système créé, cela va de soi, par un homme :

Les bernardines-bénédictines de cette obédience font maigre toute

l'année, jeûnent le carême et beaucoup d'autres jours qui leur

sont spéciaux, se relèvent dans leur premier sommeil depuis une

heure du matin jusqu'à trois pour lire le bréviaire et chanter

matines, couchent dans des draps de serge en toute saison et sur la

paille, n'usent point de bains, n'allument jamais de feu...6

Et suivent des pages et des pages de règles diverses et variées,

d'une rare rigueur. Mentionnons tout de même l'habitude de faire

littéralement lécher le sol aux petites filles faisant leurs études

au couvent si elles ont le malheur de se rendre « coupables

de gazouillement.7 »

Cause de ces tourments, la douloureuse séparation entre l'esprit et

le corps. Il faut élever l'âme, et ignorer son enveloppe de chair.

Ainsi même le rire devient une « faute énorme8 »,

et « le cloître catholique proprement dit est tout rempli

du rayonnement noir de la mort.9 »

Essayons de comprendre quelle est pour Hugo la juste place de la

femme :

La poupée est un des plus impérieux besoins et en même temps un

des plus charmants instincts de l'enfance féminine. Soigner, vêtir,

parer, habiller, déshabiller, rhabiller, enseigner, un peu gronder,

bercer, dorloter, endormir, se figurer que quelque chose est

quelqu'un, tout l'avenir de la femme est là. Tout en rêvant et en

jasant, tout en faisant de petits trousseaux et de petites layettes,

tout en cousant de petites robes, de petits corsages et de petites

brassières, l'enfant devient jeune fille, la jeune fille devient

grande fille, la grande fille devient femme. Le premier enfant

continue la dernière poupée. Une petite fille sans poupée est à

peu près aussi malheureuse et tout à fait aussi impossible qu'une

femme sans enfant.10

Voici donc « tout l'avenir de la femme » :

l'enfant. Le rôle de mère. Voilà qui semble en parfaite opposition

avec le monde du couvent, qui justement repousse toute cette

dimension corporelle de l’être, enterre le sexe et les relations

humaines sous une masse écrasante de rites. Les choses les plus

naturelles et instinctives sont niées. On retrouve chez Huxley un

passage presque semblable, bien qu'un peu plus modéré sur le rôle

de la femme, à propos d'une des ursulines : « Les

extases de l'humiliation et de la sensualité hallucinatoire étaient

infligées à un esprit qui se sentait encore être celui d'une femme

moyenne sensuelle, qui avait eu la malchance de tomber dans un

couvent, alors qu'elle aurait du se marier et élever une famille.11 »

Dans le couvent des Misérables, « le jour où une

novice fait profession », « on chante l'office des

morts » et les religieuses s'exclament « notre

sœur est morte » mais « vivante en

Jésus-Christ.12 »

On a donc une parfaite opposition entre la vie de ces femmes telle

qu'elle devrait être, et la vie de ces femmes telles qu'elle est.

Hugo, pour défendre les couvents, met en valeur l’argument de la

liberté : si certaines personnes veulent s'enfermer, ne plus

sortir et vivre d'une manière qui leur est propre, pourquoi les en

empêcher ? Il suffirait de jeter un regard indifférent et de

passer à autre chose. Mais malheureusement, il est fort probable

qu'une majorité de ces femmes ne soient pas là par choix. Chez

Huxley, on apprend à propos du couvent des ursulines que « la

plupart de ses dit-sept religieuses étaient de jeunes dames nobles,

qui avaient embrassé la vie monastique, non point en raison de

quelque désir irrésistible de suivre les conseils évangéliques et

d'atteindre la perfection chrétienne, mais parce qu'il n'y avait

pas, chez elles, assez d'argent pour leur fournir une dot à la

mesure de leur naissance.13 »

Huxley donne ensuite l'exemple plus précis d'une jeune femme en

particulier : « La vie dans le château paternel lui

devint tellement odieuse qu'un cloître même lui parut préférable

au foyer.14 »

On peut considérer que celle-ci a délibérément choisi le couvent,

mais appeler cela une vocation serait aller un peu loin. Il est

facile de supposer que, même si deux siècles plus tard la

popularité des couvent est en chute libre, les choses ne sont guère

différentes pour les femmes qui y vivent. Ces femmes, pour la

plupart, ne sont pas là suite à une décision mûrement réfléchie.

Elles subissent, car « pour ceux qui n'en avaient pas la

vocation, la vie dans un couvent du XVIIe siècle était simplement

une succession d'ennuis et de frustrations.15 »

Le prêtre de Loudun, Urbain Grandier, qui sera accusé d’être à

l'origine des possessions, est confronté au même problème. Pour

être prêtre, il doit embrasser le célibat. Mais sa nature le

pousse vers un autre mode de vie. Aussi bien chez Vigny que chez

Huxley, le coté aventureux du prêtre est de notoriété publique.

Consoler les veuves éplorée et enseigner le latin aux jeunes filles

sont des occupations qu'il apprécie grandement. Mais les religieuses

ne bénéficient pas de tant de liberté et, enfermées, elles ne

peuvent vivre officieusement comme elles le voudraient. La règle est

appliquée de force. L'opinion d'Hugo sur la question est claire, il

qualifie notamment les « petits rires étouffés »

que les pensionnaires hors la loi parviennent à échanger de

« charmants16 ».

Ses critiques sont souvent très vives :

Ces femmes pensent-elles ? Non. Veulent-elles ? Non.

Aiment-elles ? Non . Vivent-elles ? Non. Leurs nerfs

sont devenus des os ; leurs os sont devenus des pierres. Leur voile

est de la nuit tissue. Leur souffle sous le voile ressemble à on ne

sait quelle tragique respiration de la mort. L’abbesse, une larve,

les sanctifie et les terrifie.17

On retrouve ici, comme à bien d'autres endroits, l'idée très

claire que le couvent est un lieu de mort. Mais un autre concept

vient s'y greffer : cette mort les empêche d'accomplir leur

mission première : aimer Dieu. Dieu semble ne pas pouvoir être

servi par des cadavres résignés, des automates qui répètent jour

après jour des rituels vide de sens. Des créatures non pas d'amour,

mais d'habitude. Et à essayer de vivre comme des mortes, des

religieuses meurent. Probablement à cause des dures conditions de

vie, mais peut-être surtout d'ennui, de répression des pulsions de

vie. « L'une avait vingt-cinq ans, l'autre vingt-trois.18 »

Celles qui vivent malgré tout expérimentent de nouvelles tensions :

Rien ne prépare une jeune fille aux passions comme le couvent. Le

couvent tourne la pensée du coté de l'inconnu. Le cœur, replié

sur lui-même, se creuse, ne pouvant s'épancher, et s'approfondit,

ne pouvant s'épanouir. De là des visions, des suppositions, des

conjectures, des romans ébauchés, des aventures souhaitées, des

constructions fantastiques, des édifices tout entiers bâtis dans

l'obscurité intérieure de l'esprit, sombres et secrètes demeures

où les passions trouvent tout de suite à se loger dès que la

grille franchie leur permet d'entrer.19

Le fait de repousser les pulsions de vie a pour effet secondaire

d'exacerber les fantasmes. Ainsi le couvent est contre productif :

ce qui dans une vie « normale » irait se soi devient un

objet de lutte, une tentation. Ce qu'une religieuse ne peut vivre

dans la réalité, elle le vit dans les recoins de son esprit.

Jusqu'à un éventuel débordement. Un débordement appelé

possession.

•••

Michel Foucault, en parlant du rapport à la sexualité au XVIIe

siècle, évoque l'établissement de « régions sinon de

silence absolu, du moins de tact et de discrétion : entre

parents et enfants par exemple, ou éducateurs et élèves, maîtres

et domestiques.20 »

Les couvent semblent pourtant être de telles régions de « silence

absolu ». Si dans certaines couches de la société,

probablement la majorité, la promiscuité forcée entraîne une

éducation sexuelle dès le plus jeune age, dans d'autres, en haut de

l'échelle sociale, les femmes sont volontairement maintenues dans

l'ignorance. C'est une habitude qui va de l'antiquité romaine

jusqu'à la fin de l'ère victorienne au début du vingtième

siècle : des femmes doivent rester vierges et cloîtrées

jusqu'au mariage, et une autre partie des femmes sert à compenser ce

déséquilibre. Les hommes occupent une zone grise plus confortable

entre ces deux états. Les couvents sont le pinacle de cette

situation de mutisme et d'ignorance, et dans un tel contexte, « la

folie fascine parce qu'elle est savoir21 ».

La folie est une excuse pour exprimer et expérimenter tous les

interdits. Dans son Histoire de la folie, Foucault parle du

« grand renfermement22 »

comme une réaction à la folie. Mais dans l’environnement qu'est

le couvent, le grand renfermement semble plutôt être la cause

de la folie. Voici chez Vigny une description de l'état de

possession : « Nous avons vu avec douleur la

jeune et respectable supérieure des Ursulines déchirer son sein de

ses propres mains et se rouler dans la poussière ; les autres

sœurs, Agnès, Claire, etc., sortir de la modestie de leur sexe par

des gestes passionnés ou des rires immodérés.23 »

La religieuse possédée montre son corps, provoque sa nudité

publique. C'est une réaction inversement extrême à l'intenable

pudeur dont elle doit faire preuve au quotidien. Il en va de même

pour les gestes et les rires des autres, ce n'est que la libération

de tensions accumulées au fil des ans. La folie, la possession, est

pour ces femmes l’excuse nécessaire pour soulager ces tensions.

Les choses sont aggravées par le fait que « la purification

du cœur doit être obtenue par une dévotion intense, par la

communion fréquente et par une conscience du moi toujours en éveil,

visant à la détection et à la mortification de toutes les

impulsions vers la sensualité, l’orgueil, et l'amour du moi.24 »

Toutes ces tentations du corps et de l'esprit ne doivent pas

simplement être refoulées, elles doivent être affrontées. On

imagine aisément la vie d'une religieuse, toutes ces heures passées

à genoux, seule avec ce genre de pensées, seule avec la certitude

de sa culpabilité, tentant de racheter le péché originel par une

vigilance de tous les instants. Étant donné que « la

nature a horreur du vide, même dans l'esprit25 »,

il faut bien remplir cette existence passive par quelque pensée.

C'est là le but des innombrables rituels de la vie monastique :

ligaturer l'esprit, limiter ses divagations sur des territoires

potentiellement dangereux. Mais « d'une façon obscure, nous

savons qui nous sommes véritablement. D'où notre chagrin, d’être

obligés de sembler être ce que nous ne sommes pas, et d'où le

désir passionné de franchir les limites de cet ego emprisonnant.26 »

Ainsi les rituels ne suffisent pas à combler le vide, et la folie

devient la seule possibilité d'assouvir ce « désir

passionné ». C'est ce qui se produit quand l’abbesse de

Loudun tombe amoureuse de Grandier sans jamais l'avoir rencontré :

« Grandier était simplement un nom – mais un nom de

puissance, un nom qui suscitait des imaginations inavouables, des

esprits, familiers et impurs, un démon de curiosité, un incube de

concupiscence. » Dans un environnement si pauvre en

stimulations et en nouveautés, un simple nom associé à une

réputation sulfureuse suffit à canaliser un torrent du frustrations

sur un seul objet. De plus, ces frustrations prennent la forme de

créatures de la mythologie chrétienne, car s'il est inconcevable de

simplement songer à l’existence de concepts comme le désir sexuel

ou le besoin d'ouverture au monde, démons et esprits sont des cartes

blanches sous lesquelles il est possible de cacher n'importe quoi.

Stratégie de diversion intemporelle, où un mal vague et sans visage

sert à camoufler des maux bien précis. Chez Hugo, on trouve un

passage où, de façon semblable, les pensionnaires des religieuses

focalisent leur attention sur un objet de désir suffisamment inconnu

pour laisser le champ libre aux fantasmes :

Aucune des jeunes recluses ne pouvait l'apercevoir, à cause du

rideau de serge, mais il avait une voix douce et un peu grêle

qu'elles étaient parvenues à reconnaître et à distinguer. Il

avait été mousquetaire ; et puis on le disait fort coquet,

fort bien coiffé avec de beaux cheveux châtains, arrangés en

rouleau autour de la tête, et qu'il avait une large ceinture noire

magnifique, et que sa soutane noire était coupée le plus élégamment

du monde. Il occupait fort toutes ces imaginations de seize ans.27

Elles ne le connaissent pas, elles ne l'ont jamais vu, et pourtant sa

simple existence suffit. Le même procédé se répète ensuite avec

le son d'une flûte, qui vient régulièrement enchanter des oreilles

peu habituées à autre chose que les chants religieux :

Les jeunes filles passaient des heures à écouter, les mères

vocales étaient bouleversées, les cervelles travaillaient, les

punitions pleuvaient. Cela dura plusieurs mois. Les pensionnaires

étaient toutes plus ou moins amoureuses du musicien inconnu. […]

Elles auraient tout donné, tout compromis, tout tenté, pour voir,

ne fut-ce qu'une seconde, pour entrevoir, pour apercevoir, le « jeune

homme » qui jouait si délicieusement de cette flûte et qui,

sans s'en douter, jouait en même temps de toutes ces âmes.28

Suivent les diverses tentatives des pensionnaires pour se régaler de

la vue de leur prince charmant qui, hélas, n'en est un que dans leur

imagination. Le son d'une flûte ayant suscité encore plus d'émois

que la voix d'un homme, on peut tirer la conclusion que plus l'objet

du désir est vague, plus son effet est puissant. Moins il est

défini, plus le champ des fantasmes possibles est large. La voix

d'un homme donne des informations sur son age, sa fonction, sa

personnalité, alors que la musique peut laisser à chacune le loisir

d'imaginer son amant imaginaire à partir de zéro. Et cette fois ce

ne sont pas seulement les pensionnaires qui sont émoustillées, mais

aussi les mères vocales, sensées être des modèles. Qu'est-ce que

la possession, sinon prendre le contrôle d'une âme, se jouer

d'elle, comme le fait le musicien ? On trouve chez Hugo un autre

passage évoquant la possession, cette fois avec une dimension

clairement sexuelle. Le couvent est défini comme étant un « sérail

d’âmes réservées à Dieu » et, en parlant du Christ,

« la nuit, le beau jeune homme nu descendait de la croix et

devenait l'extase de la cellule.29 »

Dans le cas de Loudun, il se passe exactement la même chose, sauf

que l'extase n'est pas causé par le Christ, mais par des démons. On

remarque que même le symbole ultime du christianisme, le Christ sur

sa croix, est détourné par les circonstances pour devenir un objet

de fantasme, un incube.

Urbain Grandier est l'incarnation de l'échec des règles

religieuses. C'est un bon prêtre, il est éloquent, ses sermons

attirent foule à l'église. Mais sa vie privée est loin de

correspondre à l'idéal chrétien. Libertin convaincu, il finira

cependant par rencontrer l'amour, et ira jusqu'à se marier en

cachette, de nuit. Pour apaiser les craintes et les remords de sa

compagne secrète, il rédige un petit ouvrage contre le célibat des

prêtres, ouvrage qui servira de preuve contre lui lors de son

procès. Son argumentation est la suivante :

Ne sois pas triste parce que tu m'aimes ; ne sois pas affligée

parce que je t'adore. Les anges du ciel, que font-ils ? Et les

âmes des bienheureux, que leur est-il promis ? Sommes nous

moins purs que les anges ? Nos âmes sont-elles moins détachées

de la terre qu'après la mort ? O Madeleine, qu'y a-t-il en nous

dont le regard du seigneur s'indigne ? […] Être angélique,

j'étais seul à partager les secrets du Seigneur, ou plutôt

l'unique secret de la pureté de ton âme ; je t'unissais à ton

créateur, qui venait de descendre aussi dans mon sein.30

Ici, Grandier tente de faire disparaître l'inévitable culpabilité

qui accompagne chez une croyante convaincue le désir physique et

l'amour intense. Il veut rapprocher l'amour terrestre de l'amour

divin. Si l'amour est sincère, pur, n'est-il pas le meilleur moyen

de communier avec Dieu ? Si le but de la vie religieuse est de

se détacher de tout ce qui est terrestre, l'amour, sentiment

immatériel faisant négliger toute autre chose que lui-même,

n'est-il pas la clé ? Ainsi il affirme non seulement que cet

amour interdit lui a permis de mieux s'unir à Dieu, mais que Dieu

Lui-même ne peut trouver la moindre raison de s'indigner face à un

tel comportement. La religion personnelle diffère donc grandement de

la religion institutionnalisée. On retrouve le même genre d'idée

chez Huxley : « Ce n'est nullement le dessin de Dieu

d’être aimé par nous contre la création, mais plutôt

d’être glorifié à travers la création et à partir

d'elle.31 »

De ce point de vue, il ne faudrait donc pas couper l’être humain

du monde, l'enfermer dans un bâtiment froid et dans des rites

austères pour lui faire éprouver l'amour de Dieu, mais au contraire

lui faire embrasser l'existence, la création. C'est aussi le point

de vue de Hugo quand il évoque sa vision de la place de la femme

dans la société. Quelle que soit notre opinion moderne sur cet

idéal de la femme existant essentiellement dans le rôle de mère,

on ne peut nier que c'est une position bien plus susceptible que la

vie claustrale de provoquer l'amour de Dieu par l'amour de la

création, l'amour du mari, de l'enfant, d' « une fleur qui

pousse parmi les grains32 ».

Juste avant de se lancer dans une longue diatribe contre l'athéisme,

cette philosophie de « taupe », Hugo écrit le

paragraphe suivant :

Écraser les fanatismes et vénérer l'infini, telle est la loi. Ne

nous bornons pas à nous prosterner sous l'arbre de la Création, et

à contempler ses immenses branchages plein d'astres. Nous avons un

devoir : travailler à l'âme humaine, défendre le mystère

contre le miracle, adorer l’incompréhensible et rejeter l'absurde,

n'admettre, en fait d'inexplicable, que le nécessaire, assainir la

croyance, ôter les superstitions de dessus la religion ;

écheniller Dieu.33

Là encore Hugo semble aller dans le sens d'une religion en meilleure

harmonie avec la création. Les couvents sont un des « fanatismes »,

et sont totalement facultatifs pour « adorer

l’incompréhensible ». Hugo, n'engage non pas à se

« prosterner » et à « contempler »,

mais à participer, agir, « travailler ». Comme

souvent, il répète plusieurs fois la même idée avec des

formulations différentes : « assainir la croyance,

ôter les superstitions de dessus la religion ; écheniller

Dieu ». Bref, se débarrasser des couvents, et même se

débarrasser de la plupart des institutions religieuses. Non

seulement elles sont inutiles, mais aussi nuisibles. Ainsi Hugo est

« pour la religion contre les religions34 ».

•••

La cause des possessions semble être que l'homme a trop tendance à

oublier « quelle part de folie est la sienne. Refuser cette

déraison qui est le signe même de sa condition, c'est se priver

d'user jamais raisonnablement de sa raison.35 »

Vouloir courir après « la raison démesurée de Dieu36 »

revient à nier la réalité de la vie humaine, et ainsi à

s'éloigner encore plus d'une idéale religion véritable. Les

couvents en sont dans ces trois œuvres des exemples frappants, lieux

de mort coupant le lien essentiel entre l’être et la création. La

chasse aux démons et aux péchés créé les démons et les péchés,

et le meilleur moyen de les faire disparaître semble être de les

oublier, et non pas de vouloir les combattre. Urbain Grandier fut

accusé d’être un sorcier participant au sabbat, et Huxley saisit

cette occasion pour décrire ce genre de cérémonie avec un regard

bienveillant. Il y avait « un pique-nique (car on célébrait

les sabbats en plein air, près d'arbres ou de pierres sacrées) »,

des « danses », et « une orgie sexuelle

au petit bonheur ». Au final, « l’atmosphère

qui régnait dans ces sabbats était celle de la bonne camaraderie et

de la joie animale insouciante.37 »

La communion avec la création n'est à ces occasions pas totalement

libérée de rituels arbitraires, mais quelle que soit l'opinion de

chacun sur la question, il semble probable que ces pratiques devaient

entraîner moins de problèmes mentaux que la claustration d'un

esprit oppressé entre quatre murs glacés.

1HUGO,

Les Misérables, Gallimard, tome 1 p652 2Ibid,

p653 3Ibid,

p292 4Ibid,

p617 5Ibid,

p619 6Ibid,

p622 7Ibid,

p634 8Ibid,

p627 9Ibid,

p655 10Ibid,

p528 11HUXLEY

Aldous, Les Diables de Loudun, Plon, 1952, p139 12HUGO,

Les Misérables, Gallimard, tome 1 p628 13HUXLEY

Aldous, Les Diables de Loudun, Plon, 1952, p115 14Ibid,

p117 15Ibid,

p114 16HUGO,

Les Misérables, Gallimard, tome 1 p647 17Ibid,

p655 18Ibid,

p651 19Ibid,

tome 2 p204 20

FOUCAULT Michel, Histoire de la sexualité 1, Gallimard,

1976, p26 21

FOUCAULT Michel, Histoire de la folie à l'âge classique,

Gallimard, 1972, p37 22Ibid,

p67 23VIGNY,

Cinq-Mars, Gallimard, 1980, p88 24HUXLEY

Aldous, Les Diables de Loudun, Plon, 1952, p94 25Ibid,

p27 26Ibid,

p89 27HUGO,

Les Misérables, Gallimard, tome 1 p638 28Ibid 29Ibid,

p655 30VIGNY,

Cinq-Mars, Gallimard, 1980, p91 31HUXLEY

Aldous, Les Diables de Loudun, Plon, 1952, p102 32Ibid,

p103 33HUGO,

Les Misérables, Gallimard, tome 1 p633 34Ibid,

p668 35FOUCAULT

Michel, Histoire

de la folie à l'âge classique,

Gallimard, 1972, p53 36Ibid,

p49 37HUXLEY

Aldous, Les Diables de Loudun, Plon, 1952, p163

jeudi 2 mars 2017

Le premier sicèle après Béatrice - Amin Maalouf

Un roman d'anticipation qui ne passe pas assez de temps à anticiper. Le narrateur, universitaire spécialiste des scarabées, se retrouve intimement mêlé à une intrigue qui pourrait avoir raison de l'humanité. Il semblerait que quelque part, quelqu'un ait inventé un produit pouvant empêcher les naissance féminines. Les femmes n'accoucheraient plus que de bébés masculins. Et dans certaines parties du monde, cette substance est, pour des raisons de tradition patriarcale, un énorme succès. Elle s'impose même un peu dans le nord, mais plus modérément. On en devine les dangers. Déjà, l'impossibilité pour l'espèce de se reproduire s'il n'y a pas assez de femelles. Et peut-être encore pire, le déchainement de violence causée par des hordes de mâles frustrés, incapable de toucher une femme ou de fonder une famille quand il nait une femme pour vingt hommes. Il y a dans cette vision quelque chose de profondément inquiétant car crédible. Maalouf joue beaucoup sur l’opposition nord-sud, une opposition ancrée dans les siècles. Le nord, une fois ses propre problèmes résolus, a tendance à se réjouir d'une baisse de population dans le sud, même au prix de la violence. Mais les frontières ne peuvent rester indéfiniment imperméables à cette violence.

C'est clairement le point fort de ce roman : une vision crédible, nourrie par les connaissances multiculturelles de l'auteur. Dommage que le narrateur passe une bonne partie de son temps à raconter sa vie personnelle. Celle-ci n'est pas inintéressante, au contraire. Lui-même, ironiquement, a toute sa vie tenu à avoir une fille. Mais on a l'impression que cette partie du récit se fait au détriment de l'anticipation, qui est quand même probablement la raison pour laquelle ce livre existe. Notamment à la fin, les événements s’enchainent, la situation en Europe est comparée à la seconde guerre mondiale, on a quelques aperçus d'une vie quotidienne bien morose, mais on n'en comprend pas clairement les causes. Bref, ça fait un peu brouillon, on ressent comme un manque. Dommage, mais cela n'enlève pas à ce roman sa saveur assez unique.

157 pages, 1992, le livre de poche

Inscription à :

Commentaires (Atom)