Il fait encore nuit quand je monte dans le TER. Il est en retard, ça tombe bien pour moi : je n'ai pas à attendre le suivant qui passe dans une heure. A l'intérieur, plein de lycéens. Je les trouve très mignons. Il y en a une qui lit les Liaisons Dangereuses. Tout le monde descend à Périgueux, et je me retrouve mêlé à cette nuée d'adolescents encore écoliers. Je souris bêtement. Comme quand je suis retourné à Bordeaux récemment, je ne peux pas nier que ça me fait un léger choc de me retrouver parmi une telle densité de jeunes femmes. Je me sens déjà devenu un provincial un peu niais. Tout le monde s'éparpille et je continue à rigoler tout seul dans les rues désertes.

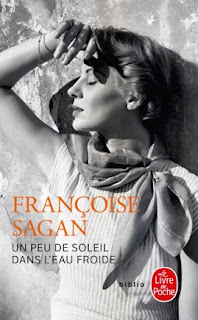

Une église. Une boite à livres. Un peu de soleil dans l'eau froide de Françoise Sagan, paru en 1969. Tout d'abord, je ne le prends pas, mais je fais demi-tour ensuite : j'ai déjà de la lecture dans mon sac, certes, mais je sais que je pourrai gober du Sagan facilement, que je n'aurai pas de problème de concentration. J'erre. On est lundi matin, certes, mais c'est dingue ce que c'est désert, le vieux centre. Après avoir un jeté un coup d’œil blasé à la cathédrale, je me pose à une terrasse. La seule terrasse d'une grande place vide. Qui restera vide. Je lis Sagan. J'aime bien. C'est rigolo. Le narrateur, un journaliste parisien dépressif, part à la campagne se refaire une santé. Bien sûr, il y rencontre une femme. L'écriture de Sagan est à la fois extrêmement accessible et très sagace. Sa plume est aiguisée et dissèque ses personnages avec une hauteur cynique. Il y a plein de petites phrases marrantes, qui condensent en quelques mots une analyse pas si légère.

Comme les autres romans de Sagan, c'est étonnamment moderne : Paris — ou la civilisation, la modernité, la technique, etc., dites comme vous voulez — annihile le sens et mine inévitablement l'esprit humain. Il n'y a rien qui compte. Comme dit le médecin : « De toutes façon, mon vieux, des hommes comme vous, j'en vois quinze par semaine ; ça s'arrange, généralement. C'est l'époque, comme on dit. » Je me lève, je chope un sandwich, et je m'aventure en bordure du vieux centre. Immédiatement, des hordes de voitures rugissantes. D'autres hordes, endormies sur leurs lits de goudron. Je grignote debout sous le crachin. Vroum, vroum, font les voitures. Vroum. Je vais à mon rendez-vous. On échange quelques mots, je signe des papiers et on me donne un peu de travail. Je repars. Je passe une heure dans une grande librairie. Je n'achète rien. Retour dans le vieux centre, à une autre terrasse, sur une autre grande place vide. C'est franchement inquiétant.

Je sirote mon troisième café de la journée et je finis le roman en écoutant Arena. L'aventure amoureuse tourne mal, sans blague. Le final est franchement paresseux, Sagan se répète, c'est un peu facile. Je me lève, et je vais marcher quatorze kilomètres le long de l'Isle, pour retrouver Audrey épuisée à la sortie de son travail assommant. Il fait une chaleur étouffante. C'est l'année la plus chaude depuis le début des enregistrements, l'année la plus chaude depuis la précédente et en attendant la suivante. J'écoute plusieurs fois l'album Blackbraid. Il y a des champignons. Je grignote du pourpier. Belle luminosité sur les feuilles pure bordeaux des vignes vierges. J'observe les différents rendements des chênes. Il y en a un sous lequel se trouve un véritable tapis de glands. J'en croque un pour estimer sa richesse en tanins : aucun mauvais goût, étonnant, ne nécessite potentiellement que très peu de filtrage. Une gamine rentre chez elle après l'école, sur une route-chemin. Elle me dit bonjour et s'active longuement à déverrouiller l'énorme cadenas, trois fois plus gros que mon poing, qui boucle le portillon du terrain de sa maison — portillon que n'importe qui peut enjamber en un instant.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire